新书推介 | 考古新视野《内蒙古大堡山墓地出土人骨研究》

考古新视野:内蒙古大堡山墓地出土人骨研究

张旭 著

2022年12月出版

ISBN 978-7-5010-7864-6

定价:98.00元

内容提要

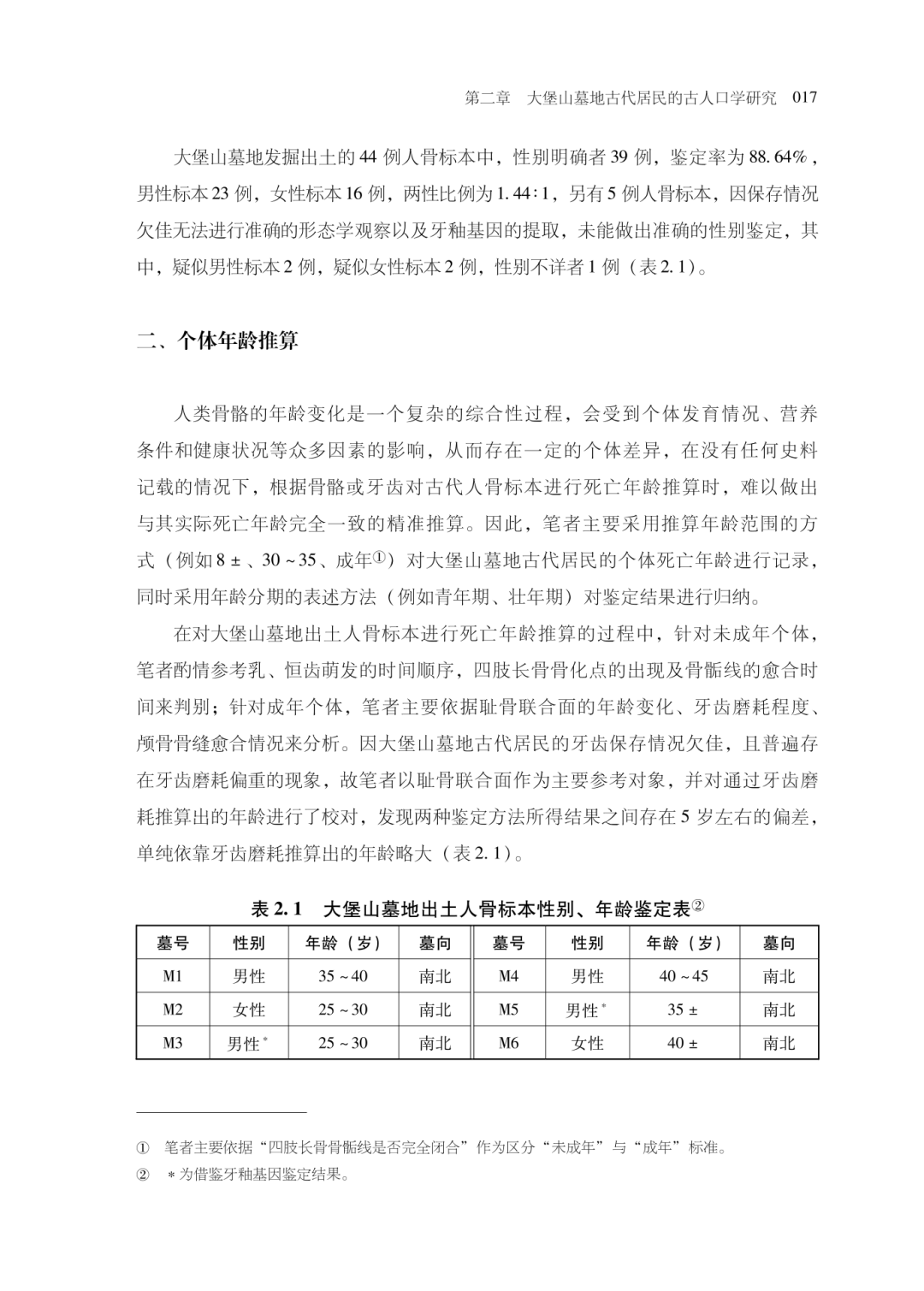

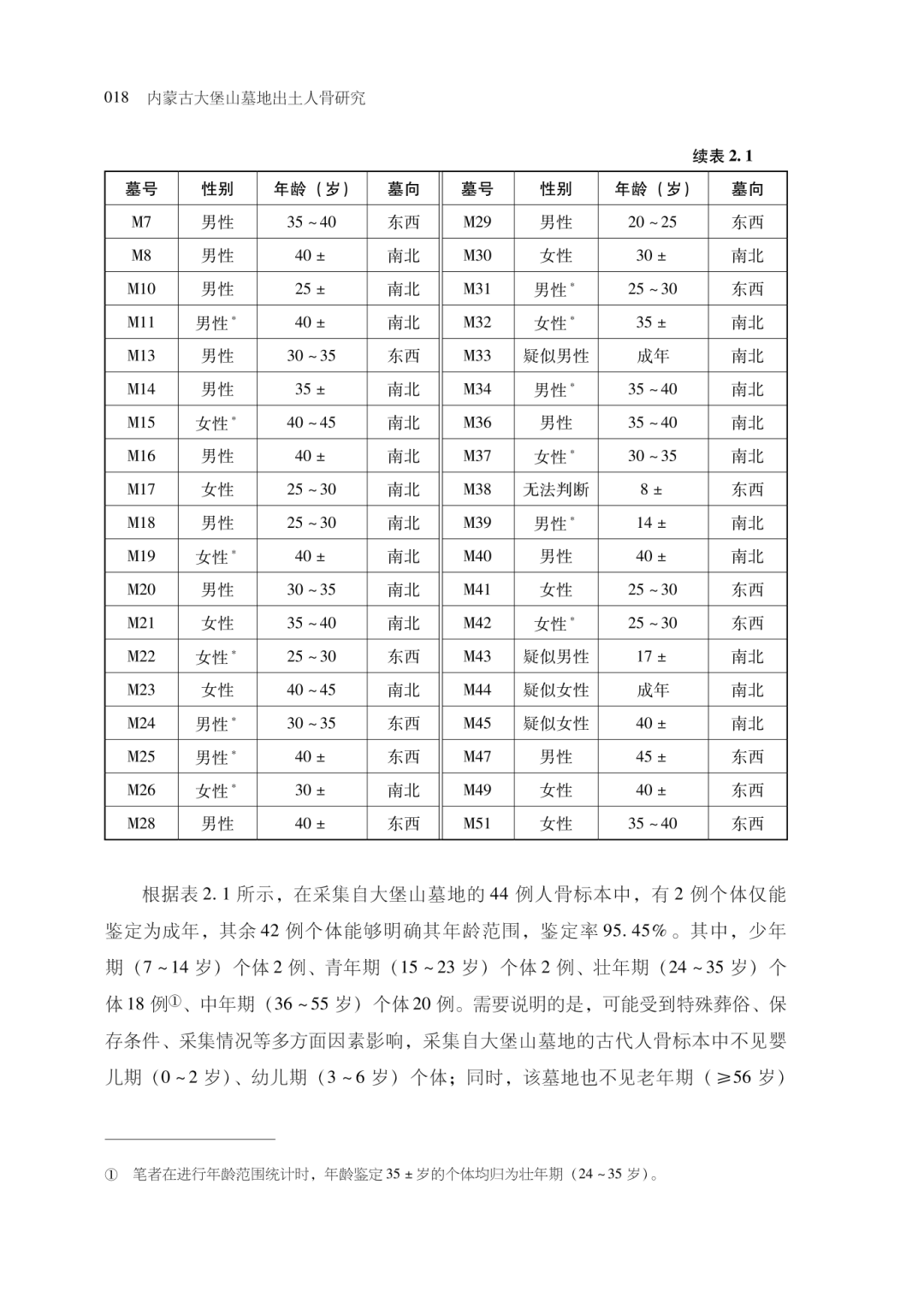

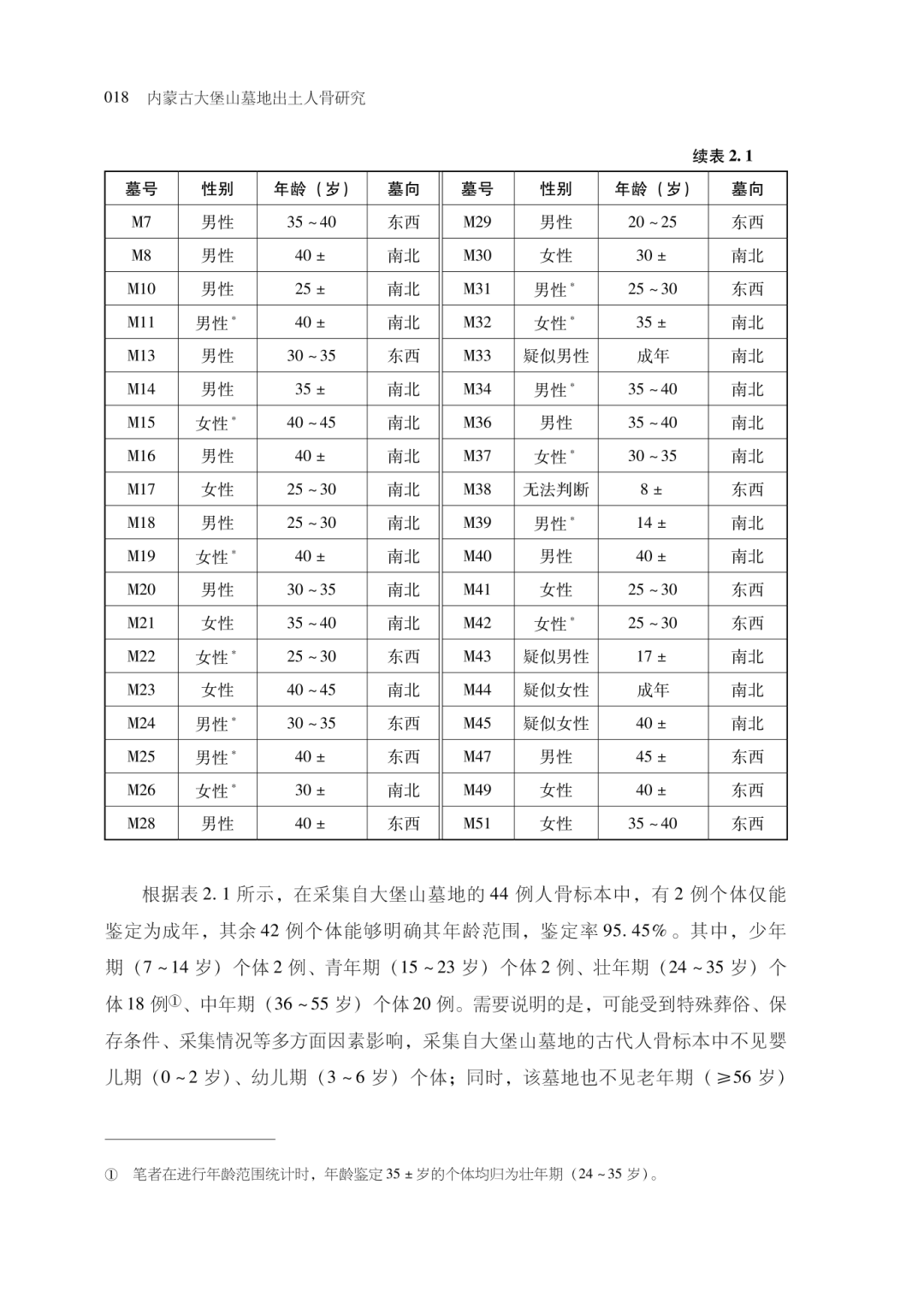

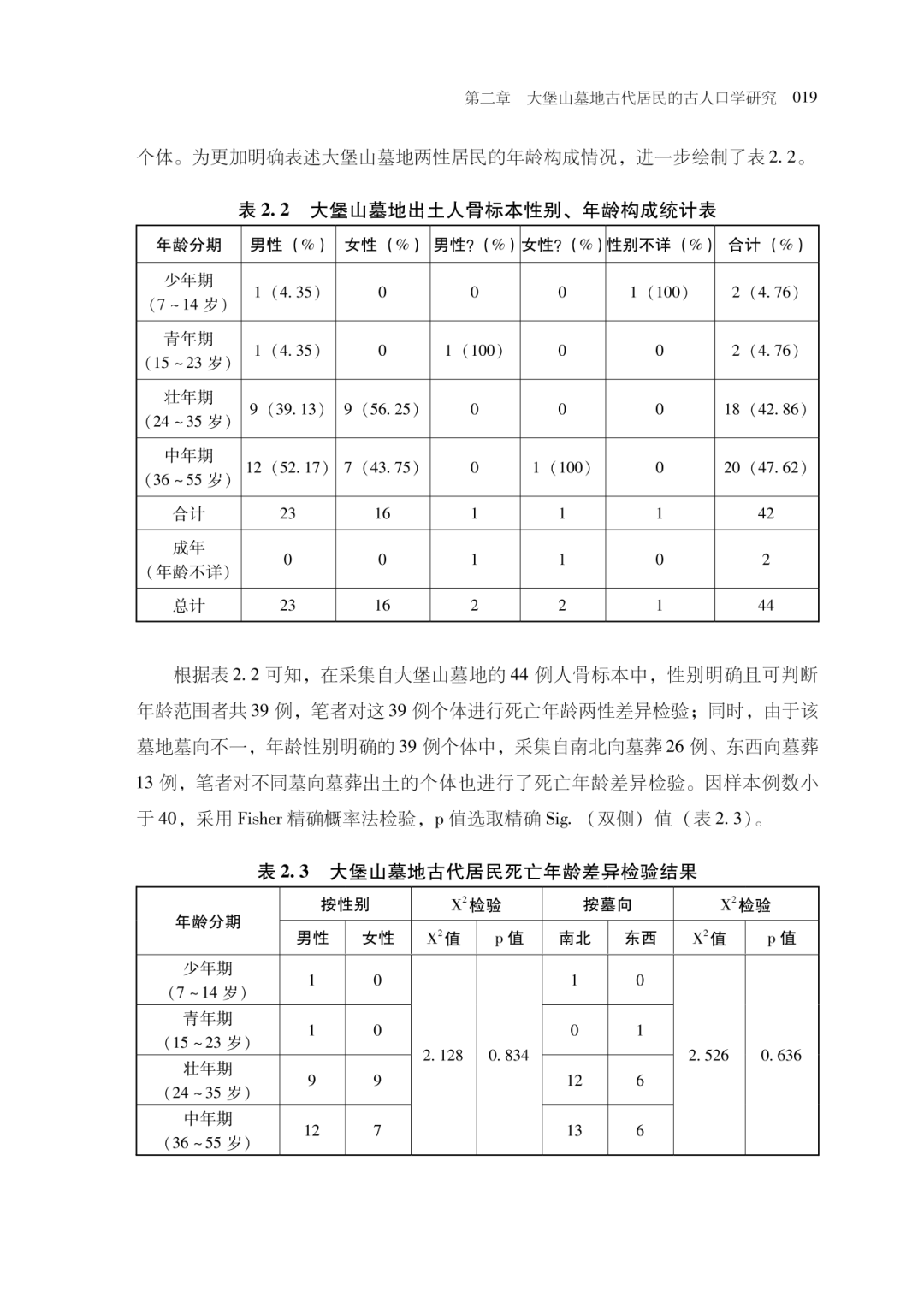

本研究通过古人口学、人体测量学、古病理学等多种学科方法与手段,对采集自内蒙古呼和浩特市和林格尔县大堡山墓地不同墓向的44例人骨标本进行系统研究:

第一,该墓地出土人骨标本的死亡年龄、骨骼形态、病理现象等方面不存在显著的墓向差异。两性比例相对均衡,平均预期寿命为34.35岁。似乎存在一定两性分工,多患有龋病、根尖周病等口腔疾病,女性居民在发育过程中的营养摄入不及男性,但整体营养状况良好。

第二,该墓地古代居民好发龋病的同时,后部牙齿磨耗较为严重,根据其四肢关节骨性关节炎的好发部位及四肢长骨的发育情况来看,该墓地古代先民应拥有较为成熟的农业经济,可为其提供大量植物性食物,同时该人群还摄取一定量的动物性食物,结合稳定同位素研究结果,推测其主要生活方式是在进行一定程度粟作农业生产的基础上,充分利用粟作农业的剩余产品(如秸秆等)饲喂牛、羊等动物以获取生活所需的肉、奶等。

第三,该墓地两性居民的颅骨形态特征较为一致,以中颅型、高颅型、狭颅型相结合为主要颅型特点;以中眶型、狭额型、平颌型的中面角、中等的面宽和面部扁平度为主要面型特征。结合古DNA分析结果推测其为中原移民与内蒙古中南部地区原住民等古代人群进行多代基因交流的后裔。

作者简介

张旭,1986年出生于内蒙古包头市。2015年毕业于吉林大学考古系,获博士学位。师从朱泓教授,学习体质人类学方向。在校期间曾赴加拿大西蒙菲莎大学考古系进修生物考古学。2015年至今,任职于中国社会科学院考古研究所,现为助理研究员。独著或以第一、通讯作者发表学术论文10余篇,参与撰写考古报告3部,多次参加国内学术会议,曾赴美国、加拿大、俄罗斯参加国际学术会议并作大会报告。

图书目录

第一章 绪论

第一节 内蒙古和林格尔县地理环境与历史沿革概略

第二节 内蒙古和林格尔县出土人骨研究概述

第三节 内蒙古和林格尔县大堡山墓地概况

第四节 研究目的与相关说明

第二章 大堡山墓地古代居民的古人口学研究

第一节 性别鉴定与死亡年龄推算

第二节 平均预期寿命计算与讨论

第三节 人口构成情况分析与讨论

第四节 小结

第三章 大堡山墓地古代居民的颅骨测量性状研究

第一节 颅骨测量性状统计

第二节 人群内部种系检验

第三节 颅骨形态特征分类

第四节 小结

第四章 大堡山墓地古代居民的肢骨研究

第一节 四肢长骨的测量统计

第二节 四肢长骨的测量指数

第三节 生前身高的推算分析

第四节 小结

第五章 大堡山墓地古代居民的颅骨非测量性状研究

第一节 颅骨连续性形态特征的观察与分析

第二节 颅骨非连续性形态特征的观察与讨论

第三节 小结

第六章 大堡山墓地古代居民的牙齿非测量性状研究

第一节 牙齿非测量性状统计

第二节 不同人群的比较分析

第三节 小结

第七章 大堡山墓地古代居民的古病理学研究

第一节 口腔疾病的观察与讨论

第二节 关节疾病的观察与讨论

第三节 其他骨骼疾病的观察与记录

第四节 小结

第八章 大堡山墓地古代居民的种系源流问题初探

第一节 种系成分分析

第二节 种系来源讨论

第三节 种系流向管窥

第四节 小结

第九章 结语

第一节 本研究的概括与总结

第二节 本研究的不足与未来工作的展望

参考文献

附表

专家推荐意见(一)

探索历史上古代各族源流,一直是古人骨研究所关心的问题之一。但需要说明的是,古人种学、考古学研究与民族学之间的关系较为复杂。尽管许多民族都是以一定人种类型为遗传基础,但在多民族聚居地区却常见一个民族包含两个或更多的人种类型,或某一人种类型分布于不同民族之中等现象;同时,一个联合壮大的民族实体,可能包含了若干不同的考古学文化。因此,古人种学研究必须与考古学、民族学、语言学等相关学科结合起来。目前我国学术界对分布于长城地带及新疆等地区的人骨材料作过一些研究探索,然而,对于内蒙古地区的古代人群研究还有待进一步推进。20世纪,在内蒙古中南部鄂尔多斯高原、乌兰察布草原等地区发现了许多既有地方特色又与中原地区文化相联系的文化遗存,以及带有北方草原游牧民族文化色彩的古代遗址,如桃红巴拉战国墓、南杨家营子东汉墓等。综合已有的研究成果可知,至少东周时期,这一区域内曾生活有两类颅面形态特征相异的古代居民,其中一支是以新店子墓地为代表、来自蒙古高原地区的游牧民族文化人群,另外一支是以土城子战国墓为代表、来自中原地区的农耕文化戍民。

近年来,随着国内外考古学、体质人类学、古病理学、分子生物学等学科的蓬勃发展,针对古代人骨标本所选用的研究方法与手段也日益更新,更有助于科学发掘人骨所蕴含的人类学信息,为探寻人群迁徙与民族交融等问题提供科学的依据。《内蒙古大堡山墓地出土人骨研究》即是运用较为全面的研究方法对内蒙古中南部地区大堡山墓地出土人骨进行研究,特别是对该墓地的人种构成、种系来源与流向、所代表的人种类型的形成与发展等问题进行了系统梳理,认为大堡山墓地居民是内蒙古地区原住民与中原移民进行基因交流融合而成的,并不是“古中原类型”或“古华北类型”古代居民的典型代表。同时,本书以骨骼研究为切入点比较分析了不同生业模式下的人口结构和疾病出现规律,得出大堡山墓地古代居民的食物结构、生业模式、社会环境等方面的推论,这是将体质人类学研究、古人口学研究、古病理学研究与考古学研究相结合的一次很好的尝试。

兹推荐《内蒙古大堡山墓地出土人骨研究》出版,期待作者可以在未来通过继续开展工作,做到“由点及面”,将内蒙古中南部地区古代人群、不同考古学文化之间的交流与融合进行综合探讨,取得更加科学、令人满意的研究成果。

潘其风

2020年8月13日

专家推荐意见(二)

“生物考古学”是以人类骨骼和牙齿等生物遗存为研究对象,运用多种方法、技术与手段来研究探讨古代人类社会历史的一门学科。“十二五”期间,我提出的关于创建吉林大学生物考古学学科的建议得到了校领导和主管部门的高度重视和大力支持,2013年11月18日,吉林大学-西蒙菲莎大学生物考古联合实验室正式挂牌,本书的作者正是由联合实验室培养出的博士研究生之一。

本书是一部针对单一墓葬出土人骨标本所进行的生物考古学研究著作,是在我指导的博士论文基础上修改而成,不仅弥补了长久以来内蒙古中南部地区人骨研究的不足,还为探寻该区域内人群迁徙与民族交融等问题提供了科学依据。全书可分为两个部分:第一部分是通过古人口学、古病理学、体质人类学等多种学科方法与手段对大堡山墓地人骨标本进行系统研究,全面提取了该墓地古代居民的人口结构、骨骼形态特征、骨骼发育程度和健康状况等方面的信息;第二部分是以大堡山墓地为中心,与邻近地区相关人骨材料进行比较与分析,将与大堡山墓地古代居民的颅面形态特征相仿的古代人群在时空框架中进行系统梳理,结合史料,还原该墓地古代居民与邻近地区人群间的迁徙、交流、融合情况,以及同所持生业模式、考古学文化之间的内在关系。此书的出版具有以下三方面意义:

第一,为国内生物考古学研究提供了思路。以骨骼研究为切入点,对比不同生业模式下人群构成、人口结构、疾病出现规律,同时综合考古学研究、古DNA、稳定同位素分析结果,对单一墓地古代居民种系成分、食物结构、生业模式、社会环境等方面进行全面探讨,这在我国之前的体质人类学研究中并不多见。

第二,为国内古病理学研究开拓了视野。中国的古病理学研究起步相对较晚,还没有从事古病理研究的专业学者,但目前我国古病理学研究所使用的研究方法和理论体系均与国际接轨。本书着重探究大堡山墓地人群内部和相关区域内人群之间疾病规律、健康营养状况和复杂的社会背景因素等,不拘泥于停留在古病理学材料的报道阶段,为未来相关问题的探讨提供了借鉴。

第三,学术价值和实用价值兼具。本书在每项研究中都提出了目前该项研究存在的不足与局限,且语言通俗易懂,有助于阅读者全面了解生物考古学最新研究动态,快速掌握生物考古学的发展脉络,全面建立和完善相关的知识体系。

鉴于上述原因,本人推荐此书出版。

朱泓

2020年8月13日

精彩试读

考古新视野

青年学人系列入选稿件

2023年

马 伟:《固原地区粟特裔墓葬研究》

龙静璠:《石寨山文化墓地研究》

2022年

邱振威:《太湖流域史前稻作农业发展与环境变迁研究》

仪明洁:《细石叶技术人群的流动策略研究》

2021年

马 强:《泾水流域商周聚落与社会研究》

金蕙涵:《七至十七世纪墓主之位的考古学研究》

2020年

周振宇:《宁夏水洞沟遗址石制品热处理实验研究》

张 旭:《内蒙古大堡山墓地出土人骨研究》

2019年

罗 伊:《云南地区新石器时代考古学文化研究》

赵献超:《二至十四世纪法宝崇拜视角下的藏经建筑研究》

2018年

李宏飞:《商末周初文化变迁的考古学研究》

王书林:《北宋西京城市考古研究》

袁 泉:《蒙元时期中原北方地区墓葬研究》

肖 波:《俄罗斯叶尼塞河流域人面像岩画研究》

2017年

潘 攀:《汉代神兽图像研究》

吴端涛:《蒙元时期山西地区全真教艺术研究》

邓 菲:《中原北方地区宋金墓葬艺术研究》

王晓敏 梅惠杰:《于家沟遗址的动物考古学研究》

2016年

彭明浩:《云冈石窟的营造工程》

刘 韬:《唐与回鹘时期龟兹石窟壁画研究》

朱雪菲:《仰韶时代彩陶的考古学研究》

于 薇:《圣物制造与中古中国佛教舍利供养》

书 名:考古新视野:内蒙古大堡山墓地出土人骨研究

定 价:98.00(元)

著 者:张 旭

出版日期:2022年12月

责任编辑:谷 雨

ISBN:978-7-5010-7864-6