考古与文明丛书 |《大漠明珠——敦煌莫高窟》

“人事有代谢,往来成古今。”历史既是已知,也是未知,有很多故事等待后人去发现、去解读。考古学家就像是穿越时空的使者,他们直入历史的层面,拂去古老的尘埃,复构历史真实的样貌。

“考古与文明丛书”是考古学家们馈赠给我们的可触摸到的古老文明的礼物,他们以生动的语言,精彩的图片向我们讲述他们探索的成果——石器美玉、甲骨青铜、秦砖汉瓦、丝帛锦绣……带我们寻味往古,追溯文明。

![]()

妩媚妖娆的救世主——隋唐彩塑艺术

由于隋唐时代莫高窟的绝大多数洞窟是平面方形的佛殿窟,因此,作为石窟中主要崇拜偶像的彩塑,一般都被安置在正壁大龛之中。这些龛内的彩塑,都是以佛为中心的群像形式,多的可达 11 身,少的也有 3 身。在主佛像的两侧,一般侍立着两身弟子(阿难与迦叶)、两身菩萨(观世音和大势至)、两身天王(南方增长天王和北方多闻天王)。晚唐时期有的洞窟是中心佛坛式的,那么彩塑像群就被排列在了佛坛上。在这段辉煌的时代,彩塑佛教人物所在的洞窟空间也宽敞开阔多了,信徒们身临其境,就会产生一种如同面对佛国天堂的亲切感。而身居这些壁龛之中的佛教诸神们,也将以全新的精神面貌,洋溢出中国封建社会鼎盛时期所特有的审美情趣与人性气息。

隋代莫高窟的彩塑与北朝时期相比,在塑与绘的技巧上都达到了新的水平。但面对以后的唐代成熟期的作品,它们的过渡期特点则是很明显的。

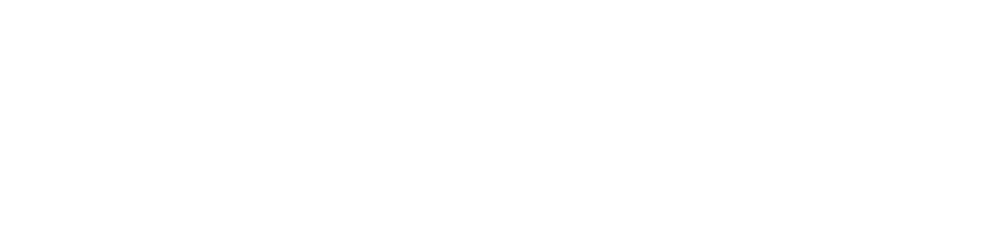

隋代早中期的彩塑佛像,有的还保留着北周那种头顶有低平肉髻的特点,菩萨像在身体比例上,往往有上身长下肢短的毛病。不过到了隋代晚期,彩塑的造型与风格都同初唐相近似了。从彩塑的形式来看,隋代以后主要是圆塑的制作,很少有高浮塑与影塑相配合。这些佛教中的主体彩塑人物,在表现性格类型上都更加鲜明了。佛的面相庄严慈祥。菩萨像有的神态庄严,有的表情文静,有的聪慧伶俐,有的眉目娟秀,有的一手提瓶、一手拈花或持柳枝,有的微屈一膝,把身体重心放在一条腿上,呈现出微微斜倚的姿态。与北朝相比,隋代的菩萨显得绰约多姿。弟子像的塑造,以迦叶的个性刻划最为典型,这是一位久经苦行生活、满面沧桑的老僧形象。但我们所见到的隋窟中的迦叶却并没有固定的模式,它们有的像老态龙钟的西域高僧,有的又像面貌丰腴的中原和尚,有的微笑,有的哀愁。第 419 窟的老迦叶满面皱纹,饱经风霜的面孔上包含着睿智。大型中心柱窟前室的巨型天王像,神情与面貌显得有些雷同,如第 427 窟的天王,外表虽然是庄严威武的,但体格还不十分健壮有力。金刚力士像也有同样的特点,比起唐代的同类型塑像,这类佛教中的护法神鲁莽暴怒性格的刻画还很不够。

莫高窟第 419 窟西壁龛内迦叶彩塑像(隋)

莫高窟第 427 窟前室南壁西侧天王彩塑像(隋)

隋代的许多彩塑都是光彩夺目的,这是隋代的佛教艺术家们对彩塑的上色日趋华丽的结果。如第 427、420 窟的彩塑,在人物的衣裙上装饰了华美的织锦图案,佩戴的项圈与璎珞都作了金装,再加上采用重彩装金的手法绘制出的人物身后的背光图案,映衬得彩塑像更加绚丽多姿了。另外,在彩塑人物的面部,隋代已开始使用类似于壁画的晕染手法,使这些泥塑偶像的面部更加红润,颇具生气。在人物身体表面的衣纹处理上,隋代已经采用了比较写实的技巧,但还是不太自然,还是有些像北朝的那种阶梯式衣纹。这点,还需留待唐朝进行改进。

莫高窟第 420 窟西壁龛口南侧彩塑菩萨像(隋)

在中国佛教雕塑艺术史上,唐代是人们公认的发展最高峰,因为它既消化了北朝与隋代的艺术素养,又表现出自身的自信与积极进取的态度,深刻地反映着高度发达的封建文化给人们带来的特定时代的审美气质。

唐代莫高窟的彩塑,不论是佛、菩萨、弟子,还是天王和力士,大部分都是与真人高度相等的,这样使信徒们产生出如同诸神降临人间的亲切感。同时,对人物的体型塑造,唐代采用了最接近于人体自然健美的比例与结构,一尊尊饱满、强健、丰腴而富于体积感的泥塑偶像,也因此具有了结实的栩栩如生的肉体生命。那些形似静止的彩塑,都是寓静于动态之中,艺术家们对每一尊彩塑肢体动作的刻画,都体现着丰富的生活阅历。菩萨的各种造型,都仿佛是一位漂亮的女子在舞蹈动作中的优美亮相。在这样的动势中显示着唐人在精神文化艺术中的充沛活力。

唐代的莫高窟艺术,大体可以分为初、盛唐与中、晚唐几个阶段,而初盛唐时期的敦煌彩塑,最能体现出典型的唐风佛教造型艺术。位于主龛内的一组群像,仍然是这段时期彩塑的主要形式。龛内的壁画往往作为塑像的补充内容,如在阿难、迦叶塑像的身后画出八位高僧,这样就象征了释迦牟尼的十大弟子。弟子之外再画一些菩萨和众天神,共同组成了众圣听法的场面,构成了全窟的中心内容。

莫高窟第 45 窟西壁龛内左胁侍弟子、菩萨、天王彩塑(盛唐,8 世纪上半叶)

佛像的坐姿,一般有结跏趺坐式和倚坐式两种。多着褒衣博带装,丰满慈祥的面部,透露着雍容华贵的神圣气质。弟子像的塑造上,老成的迦叶与聪慧的阿难更能给人以生动亲切的艺术感染力。第 328 窟和 45 窟中的弟子像,就表现出了这种卓绝的技艺。初唐至盛唐初期的菩萨像都是体态修长、亭亭玉立的窈窕之美;而进入盛唐天宝年(742 ~ 756 年)以后的菩萨像则是面相丰腴、肌肤圆润、身姿婀娜的温婉妩媚之美,都带有贵妇人的仪态。人们所熟悉的杨贵妃(719 ~ 756 年),就是这种以胖为美的典型。杨贵妃的美丽,我们只能从文献记载中去想象,而第 45 窟的两身动人的盛唐初期菩萨,谁又能否认它们的作者不是参考了当时的女模特儿呢?过去曾有人将这两尊菩萨也视为“东方的维纳斯”,充分说明了现代的美术家对盛唐艺术的偏爱。

初唐时期的第 322 窟天王像,顶盔贯甲,高鼻大眼,还绘出八字胡须,很像一位来自西域少数民族的将军。盛唐时期的第 46 窟天王像,则是头顶束发髻,身穿金铠甲,攥拳怒目,气势威猛,参照的是中原汉族将领的形象。在这样的护法天王配合下,龛内的一组彩塑主题鲜明,动态、神志和外貌虽异,却能互相呼应,组合成统一的整体,共同表现着佛的无边法力。

公元 698 年建造的第 332 窟,内有中心柱,在柱的后壁塑着释迦牟尼的涅槃像,是敦煌现存彩塑中最早的一尊涅槃像。吐蕃时期规模最大的第 158 窟佛床上的彩塑卧佛像长达 16 米,右胁而卧,神态安详若睡,含有笑意;丰腴的面容,适度的身体比例,通肩袈裟的衣纹随着身段的起伏而变化,流畅而写实,是敦煌大型彩塑佛像中的杰作。

莫高窟第 45 窟西壁龛内右胁侍弟子(阿难)彩塑(盛唐,8 世纪上半叶)

高僧塑像,是在晚唐的张议潮家族时期开始出现于敦煌的彩塑新题材。公元 851 年开凿的第 17 窟(藏经洞)中的敦煌著名高僧洪辨的禅定像,身裹袈裟,神采奕奕,是敦煌人物写实彩塑肖像中的代表作。

唐代彩塑人物的写实性,还重点体现在波浪式衣褶的运用方面。这是一种近似于人体自然衣纹的表现方法,给人以丝绸般的柔和质感,反映了唐人彩塑技巧的成熟性与装饰性。另外,表面的敷彩与形体的结合也更加巧妙了。例如,菩萨像以白色表现皮肤的洁白莹润,更增强了菩萨们的女性化特征;弟子与天王则把肉体表面涂作肉红或赭红色,以体现男性般的阳刚之美;天王的铠甲只塑出大体外形,铠甲细部的锁子、鱼鳞甲片等,大部分用青绿彩绘和金箔装饰来表现。人物的眼、眉、须、发用黑线或赭红线描画,再以浓墨点睛、朱红涂唇,青绿、朱砂等色染衣,色彩富丽而华美。这种强烈的对比,着力渲染了人物的不同性格特点。有的彩塑还在面部施加晕染,使人物的形象更具有了真实感。

莫高窟第 194 窟西壁龛内南侧菩萨与天王彩塑(盛唐,8 世纪上半叶)

莫高窟第 196 窟中心佛坛上的半跏趺坐菩萨彩塑像(唐景福二年至乾宁元年,893~894 年)

佛教世界里的人物形象,是来源于现实生活的,那么,莫高窟的唐代彩塑佛教人物,更是充分利用了艺术的写实手法和超常的想象力。这些偶像身上体现出的雄大气魄,之所以前无古人,后无来者,是因为它们身上倾注了当时的艺术家们无限的真实情感,包含着当时的民族进取精神。所以,它们的魅力是无穷的。如果有的佛教雕塑人物缺乏内在的活力,正是因为它们没有蕴含民族审美情趣。这样一来,偶像就成了单纯的偶像,在艺术表现手法上没有兼容与进取精神。

图书目录

实拍书影

图书信息

书 名:大漠明珠——敦煌莫高窟

定 价:96.00(元)

著 者:常 青

出版日期:2022年6月

开 本:16开

ISBN:978-7-5010-7168-5