杭州:大咖云集的《观看之外》读书沙龙,你怎能错过?

博物馆里展示历史与人物经常被认为是理所当然的。

但为了展览不是千篇一律,为了让观展的你眼前一亮——展览背后,每一段故事的讲述、每一件展品的选择都凝聚了策展人的心血与巧思。

“一千个观众眼中有一千个哈姆雷特。”

观看展览的你是否get到了策展人的巧思呢?

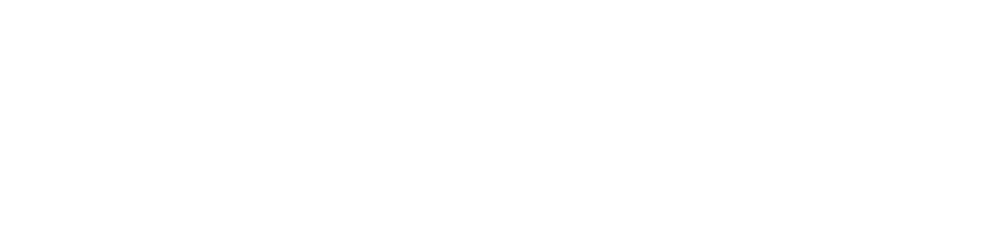

《观看之外:博物馆展览中历史与人》

读书沙龙

活动时间:2022年8月28日 14:00

活动地点:晓风·明远BOOK(杭州体育场路533号弥陀寺公园)

嘉宾介绍

引言人 王思渝

北京大学考古文博学院助理教授

特邀嘉宾 徐天进

北京大学考古文博学院教授,

良渚博物院(良渚研究院)院长

蔡 琴

浙江省博物馆副馆长、研究馆员

许潇笑

杭州博物馆副馆长

主办方:文物出版社

协办方:晓风明远书院、北京博文书社

8月28日14:00,《观看之外:博物馆展览中的历史与人》主编之一、北京大学考古文博学院助理教授王思渝,邀请到徐天进、蔡琴、许潇笑三位博物馆专家兼《观看之外》作者,聊聊展览创作时的所思所想,期待与观展的你产生共鸣与碰撞。

嘉宾介绍

引言人

王思渝,北京大学考古文博学院助理教授,源流运动“观展”栏目主编,在北京大学赛克勒考古与艺术博物馆、安吉龙山遗址博物馆等实地策划若干主题展览,著有《价值与权力——中国大遗址展示的观察与反思》,主编《观看之外:十三场博物馆展览的对话与反思》《观看之外:博物馆展览中的历史与人》。

特邀嘉宾

徐天进,北京大学考古文博学院教授,良渚博物院(良渚研究院)院长。先后策划“吉金铸国史——周原出土西周青铜器精粹”“花舞大唐春——何家村遗宝精粹” “权力与信仰——良渚遗址群考古特展”“鼎盛中华——中国鼎文化”等展览。

蔡琴,浙江省博物馆副馆长、研究馆员,中国博物馆协会博物馆学专委会主任委员、浙江省博物馆学会副理事长兼陈列专委会主任委员。主持策划“华美致远——中国外销丝绸”“江南生活美学”“丽人行——中国古代女性图像云展览”等展览,著有《博物馆新视域》《浙江博物馆历史研究》等多本博物馆学著作。

许潇笑,杭州博物馆副馆长,主持策划“潘多拉的盒子:19至20世纪欧洲化妆盒手袋艺术展”“女神的装备:博物馆与当代艺术跨界展”“海市蜃楼:17至20世纪中国外销装饰艺术展” “永远有多远:博物馆与当代艺术跨界展”“粮道山18号计划:杭州博物馆建馆20周年特展”等展览。

《观看之外:博物馆展览中的历史与人》

编者:王思渝 杭侃

出版社:文物出版社

书号:9787501077076

定价:128.00元

《观看之外:博物馆展览中的历史与人》收录了近年来国内外9场以“历史”与“人”为题材的博物馆展览的评论性文章,延续了《观看之外:十三场博物馆展览的反思与对话》所采用的第三方评论加与策展人/学者对话的形式,在保留对展览基本情况的介绍的基础上,扩充评论和学术性讨论的内容,以增强全书的学术内涵,探讨在展览中如何更好地讨论“历史”和“人”的问题。

目 录

学者谈:不同学科视角下的“历史”与“人”

1.历史中的个体与个体背后的历史

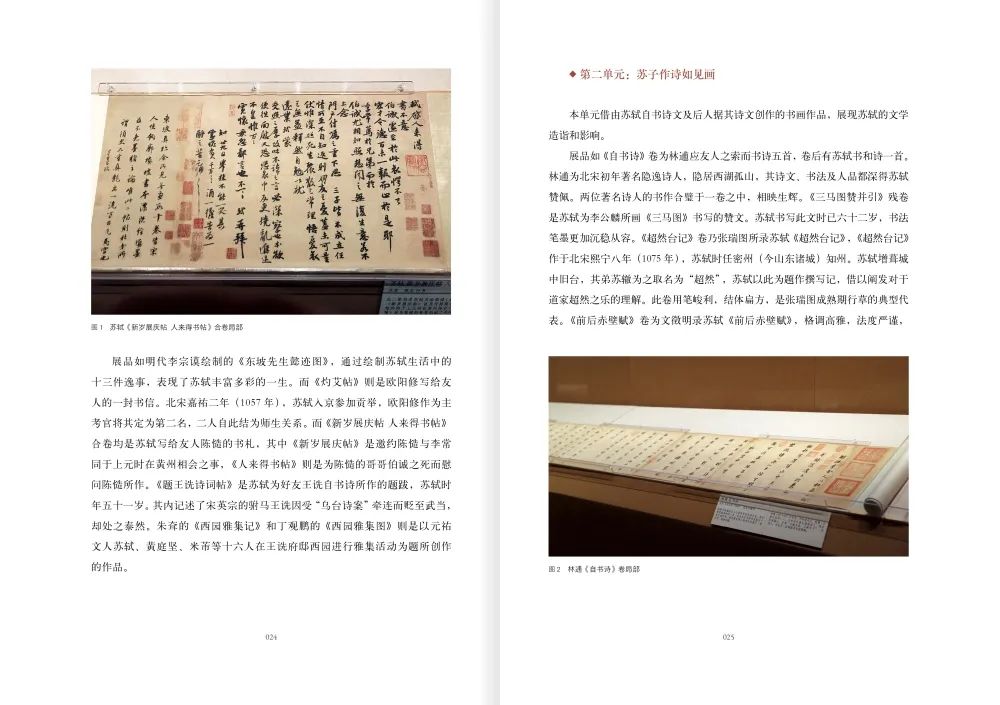

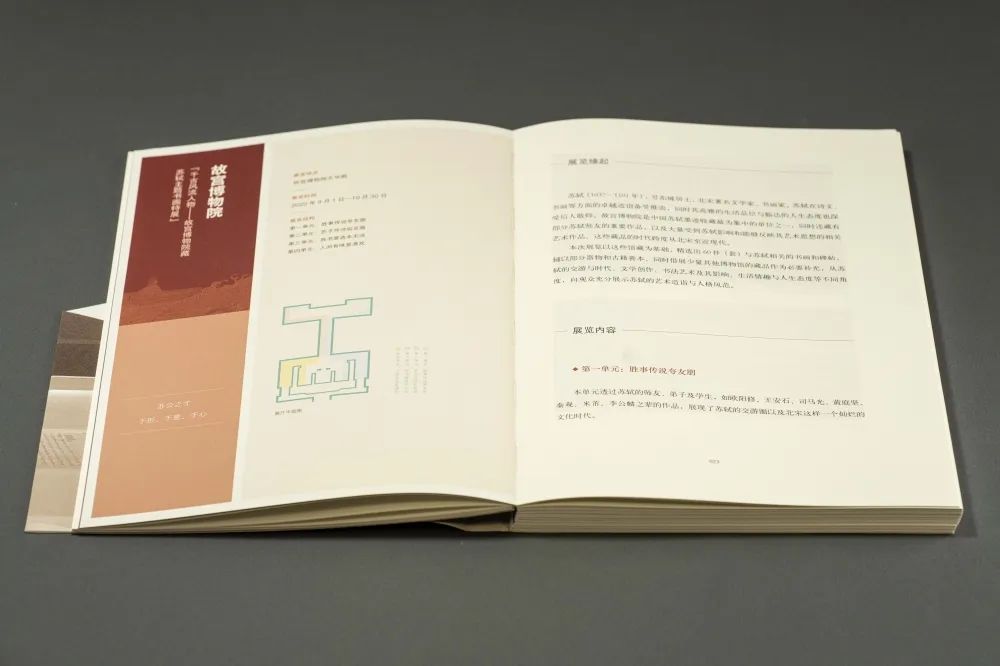

故宫博物院“千古风流人物——故宫博物院藏苏轼主题书画特展”

2.作为大师和重回日常

清华大学艺术博物馆“栋梁——梁思成诞辰一百二十周年文献展”

3. 从神话、历史到当代

大英博物馆“特洛伊:神话与现实”(Troy: Myth and Reality)

4. 历史背后的观念

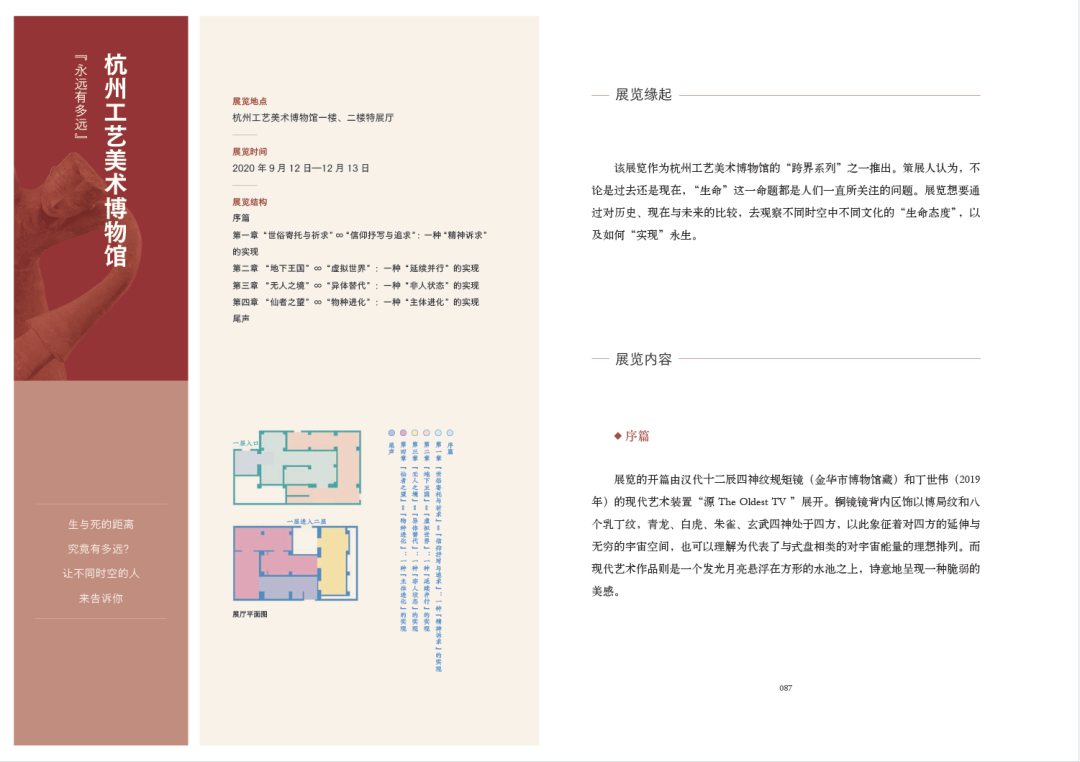

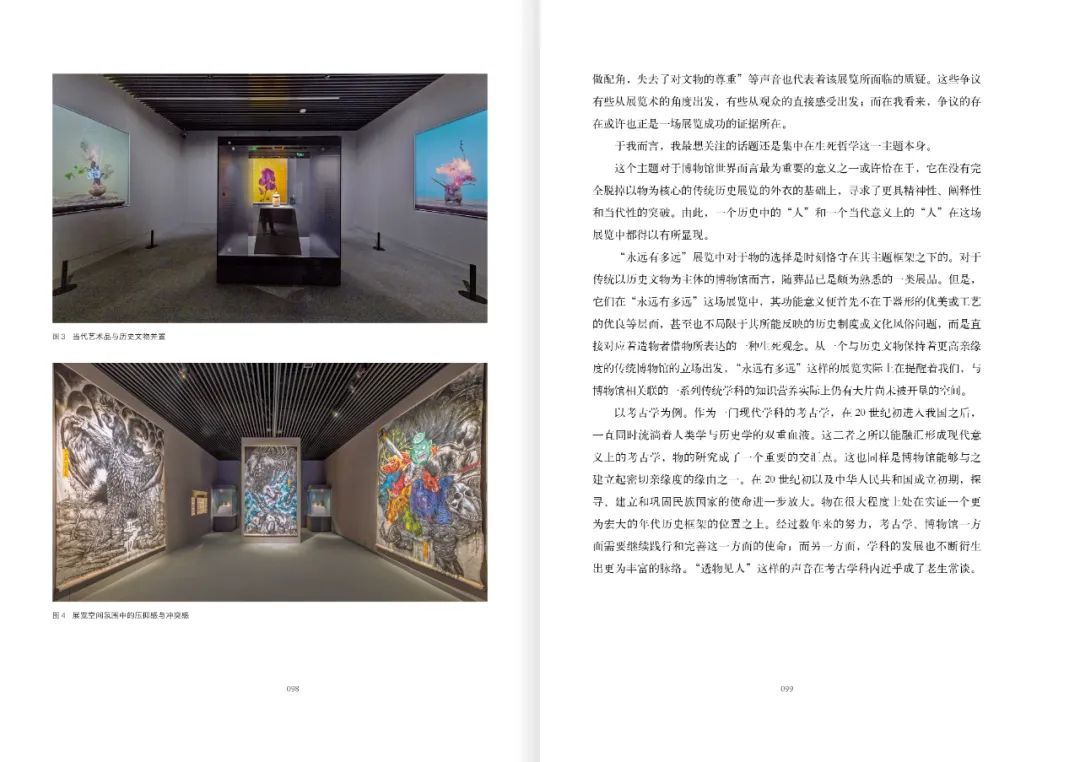

杭州工艺美术博物馆“永远有多远”

5. 作为整体的地方史

日本新潟市历史博物馆“乡土的水与人的足迹”( 郷土の水と人々のあゆみ )

6. 目光自下

史家胡同博物馆常设展览

7. 他者的历史

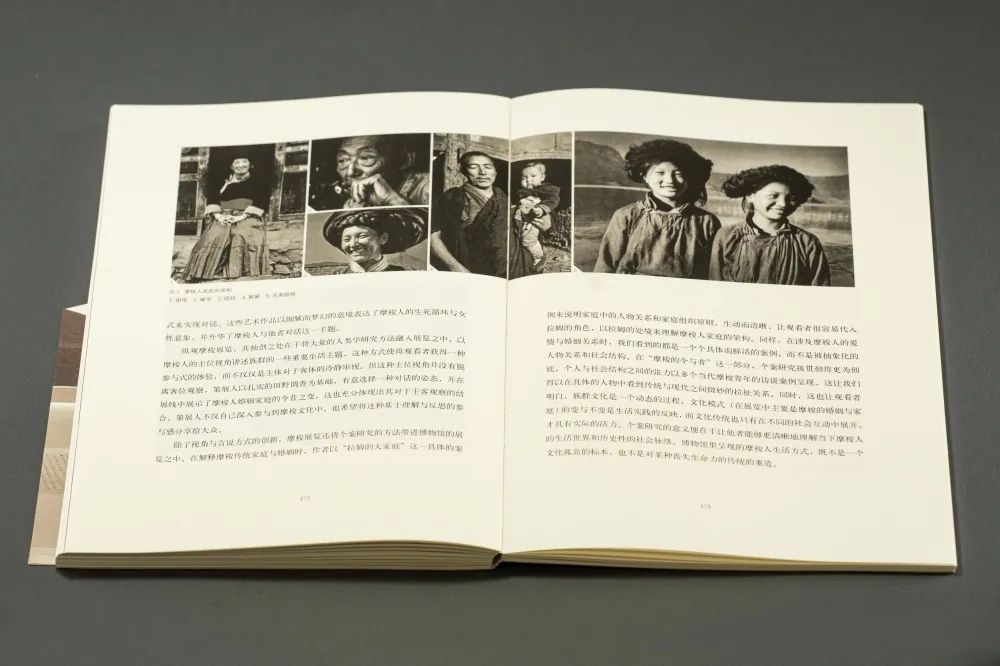

云南省博物馆“摩梭 Moso:家庭·婚姻·对话”

8. 带着性别意识看历史

浙江省博物馆“丽人行:中国古代女性图像云展览”

9. 记忆存在着伤痛

5•12 汶川特大地震纪念馆常设展览“山川永纪”

精彩选读

对于博物馆而言,以线性历史为轴、现代性为基础的时空观已经成为当代博物馆在展示历史之时的逻辑基础。同时,民族国家模式的推广也使得以实物来建构并强化民族国家历史的意识被更多的博物馆所接受,并由此形成了博物馆展示历史的主流模式(毕竟,大量的博物馆正是在这样的动机下被催生的)。

这样的模式到了 21 世纪之后开始出现了一系列的变化。变化之一在于,博物馆自身的数量不断“爆炸”,博物馆的类型也愈发繁杂,新的博物馆需要不断证明自身与既有的博物馆的区别。如此一来,也便有了越来越多的博物馆不再满足于传统的展示历史的模式,开始寻求新的突破。受一系列因素的影响,也受相关学科的诸多学术转型的号召,博物馆所展示的历史从过去二元并立的主流模式开始扩展出更多元的历史维度。

我在这里想要表达的“二元并立”的模式,是指以物为中心的器物史式的叙事,与以民族国家为基底的宏观叙事之间的并立。这二者构成了过往博物馆世界中最常见的图景。

而“更多元的历史维度”则至少表现在以下几个方面:

在展示到具体的历史话题或历史对象时,将目光聚焦到更为微观的个体身上,强调个体更为丰满的生命史,及其与大时代之间的呼应关系;

强调更为长时段的历史本身的建构;

展示的重点不再仅仅局限于还原历史的真相或事实,而开始寻求从历史中抽象出更为宏观乃至主体性意识更强的哲学问题,在实证之外更看重对历史的解读乃至阐释;

强调更多元的身份表征与历史展示之间的关系,诸如地方性、民族、种族、性别、移民、难民、后殖民时代等都成为常被论及的议题,强调在这个过程中赋予这些身份自我言说的权利空间,从而呈现出更多曾经被忽视的历史内容。

以上,都可以被看作是博物馆展示什么样的历史在维度上的丰富和多元。

——王思渝《序:博物馆展示历史的多元维度与可能》

考古材料对于理解很多问题其实是有局限的,例如,在还原某一个具体的历史事件时,考古材料经常会捉襟见肘。学科是有边界的,不是任何问题都可以靠考古解决。此外,现在的考古学界也有些阐释性更强的研究,但这些研究通常会被看作“不靠谱”,很难在学界内形成共识。这里面存在的一个倾向是,大家在努力寻找正确的唯一解。我觉得唯一解是不存在的。试想我们生活中的物品,如果离开了它的使用者对它的解读,我们作为“外人”来看这些物品,几个人能够看出其中的意义?类似的是,考古学的遗物其实也正是离开了它的使用者的一系列物品,我们对它的解读只能是“貌似”有理,不可能绝对真实。绝对真实真的存在吗?我们活在这个时代,但你能描述清楚你这个时代的全貌吗?何况考古面对的那个时代已经是过去了的时代。对待一盘菜,每个人都会有自己的感知。菜品本身的咸淡与否,这是一个层面的真实,是重要的;但是对于吃的人来说,他所感知到的咸淡,这种真实不能说不重要。在观看展览的时候,我们完全可以允许观众看到的内容与策展人本来想表达的内容是不同的,这种观众层面的感受是很重要的。在这种情况下,考古所提供的应该是一种尽可能“健康的食品”,例如我们的地层、地点、基本信息是没问题的,但是具体的“咸淡”可以让观众去认知。我们做展览的时候都是把观众看作被启蒙的对象,我们有一种“居高临下”的姿态,“你们都是不懂的”。这当然也不能说完全不好。但我会希望在将来看到更“平等”一点的展览,能不能让观众自己来认知呢?我觉得不仅是要让文物活起来,最主要是要让人“活”起来。当这个出发点不同之后,做出来的展览可能就是不同的。策展人和学者们实际上不一定要给“物”创造一个故事,我们可以告诉观众我们看待“物”的方法,我们可以引导观众来接近考古学家的思维,来思考怎么看“物”。

——徐天进《寻找考古材料的“料理师”》

这场展览(浙江省博物馆“丽人行——中国古代女性图像云展览”)各个单元的内在逻辑基本上是从女性形象本身出发,再延伸到空间、身份等问题。尤其是当谈论到身份的问题时,其实我们现在能够看到的艺术品大部分是反映贵族女性生活的,普通老百姓的生活很少有,即使有,很多时候也是属于象征性、审美性的东西。中国历史上早期的图像很多时候是有宗教或者信仰含义的,如《辛追夫人图》等;再到魏晋时期的时候,很多图像是用于教导女性修女德的;基本要等到明清时期以后,真正意义上的“美人图”才开始出现。这背后所隐含的性别问题,其实从古至今都是一个终极性的命题,每个朝代都会面对类似的困境。当我们讨论古代社会的时候,不要为了回到古代而思古,古代社会也并不美好,更重要的还是看到它与当下社会的联系。我们今天关于“平权”的讨论很多,但实际上关于追求女性权利这个问题从古至今都一直存在。从我们今天的生活方式上看,体力上已经不太存在男女差别的问题了。但是,关于身份,我们还是会反思,我们是否真正地做到了平等呢?我觉得真正的平等应该来源于价值观的平等和选择的平等,当代社会在此类问题上还有很多可以进一步努力的空间。所以,我自己也是希望通过做这个展览,通过看历代女性图像,来不断思考当代身份认知的焦虑。关于这场展览的自我定位,我认为这是文化传播性的一种策展,我们主要是提出了一些问题,在展览里不一定做出了进一步的深化。但是,从书画展览的角度,博物馆界以往的此类展览观众看得最多的就是笔墨技法,这跟观众本人是没有关系的。我们做的这次尝试就是希望可以牵动看展览的人的思考神经。

——蔡琴《以女性为视角》

其实“死亡”不是这次展览(杭州工艺美术博物馆“永远有多远”)的主题或展示对象,只是当我们谈论生命的时候,“如何看待死亡”是区别不同生命观的一个辨识度最高的“标签”。

我个人觉得,过往的博物馆展览涉及“死亡”的并不少。因为博物馆毕竟有关于历史,所谓过去的人和事,其实多少都和“死亡”有关系。只是,这个主题可能更多时候被隐喻(或者说有意掩盖)在别的叙事之下了,或者说,很少被作为一个直接的对象进行讨论。这背后的原因也在于博物馆常见的展览叙事绝大部分是从物质文化遗产角度的记述出发,而不是从思想层面的思辨上,所以,就像“死亡”很少在博物馆中被直接展示和叙述一样,“自由”“正义”等形而上的哲学概念或者观念性的主题都很少被关注。

大家在讨论死亡的时候,公共对话思维模式大多是积极、正面的,但我们希望有所突破。例如,我们展览的宣传片采取了灰白的色彩倾向,加上谈及死亡问题的时候采访者会自然流露的悲哀的或者相对批判的情绪,我们身边就会有人觉得片子太压抑、太沉重了,展览到时候一定不能那么压抑。但是,我们还是希望坚持一个原则,能够尽可能呈现与表达一个符合真实情境的状态,而这个“真实情境”或者说真诚的表达,就包括我们在谈论这个话题的时候有可能会被描述为“负面”的情绪或批判的观点(很遗憾,“批判”的观点也经常被认为等同于“负能量”)。我记得我们在采访诗人韩东老师的时候,他说了一句话:“我们人是生活在一个布景当中,如果你撕开这个布景,让你看到全部的真实,人是受不了的。”这句话特别契合我们在这个主题展览中希望坚持的态度。因为现在是个“展览时代”,不仅仅是博物馆,还有很多其他机构、主体都在做展览,那么博物馆所坚持的价值观就变得越来越重要。就我们团队而言,我们认为博物馆的展览还是需要对“真实”“真理”有一些坚持,“迎合”类的策展观(例如满足娱乐消费需求的)应该留给营利性机构去做(因为涉及生存问题)。所谓的“真实”或许就像韩东老师说的,需要“撕开布景,让人看到真实”。“求真”是我们的学术基础和指向。

——许潇笑《历史与当代并置》

图书推荐

-END-