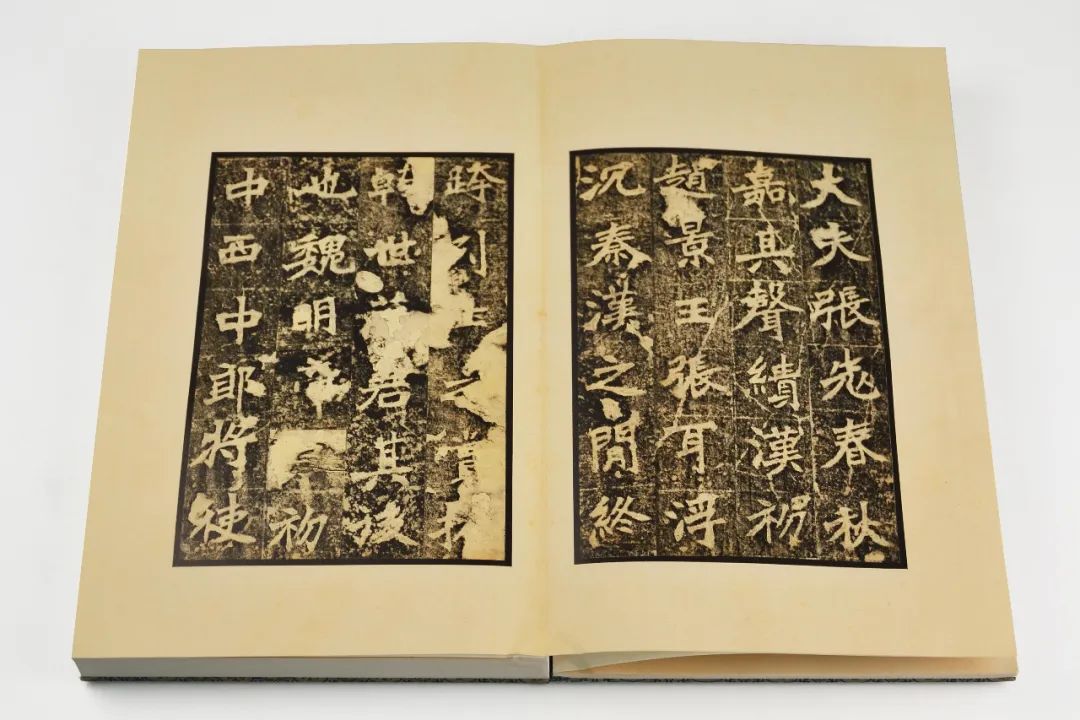

编辑启功先生自藏《明拓张猛龙碑》的一点体会

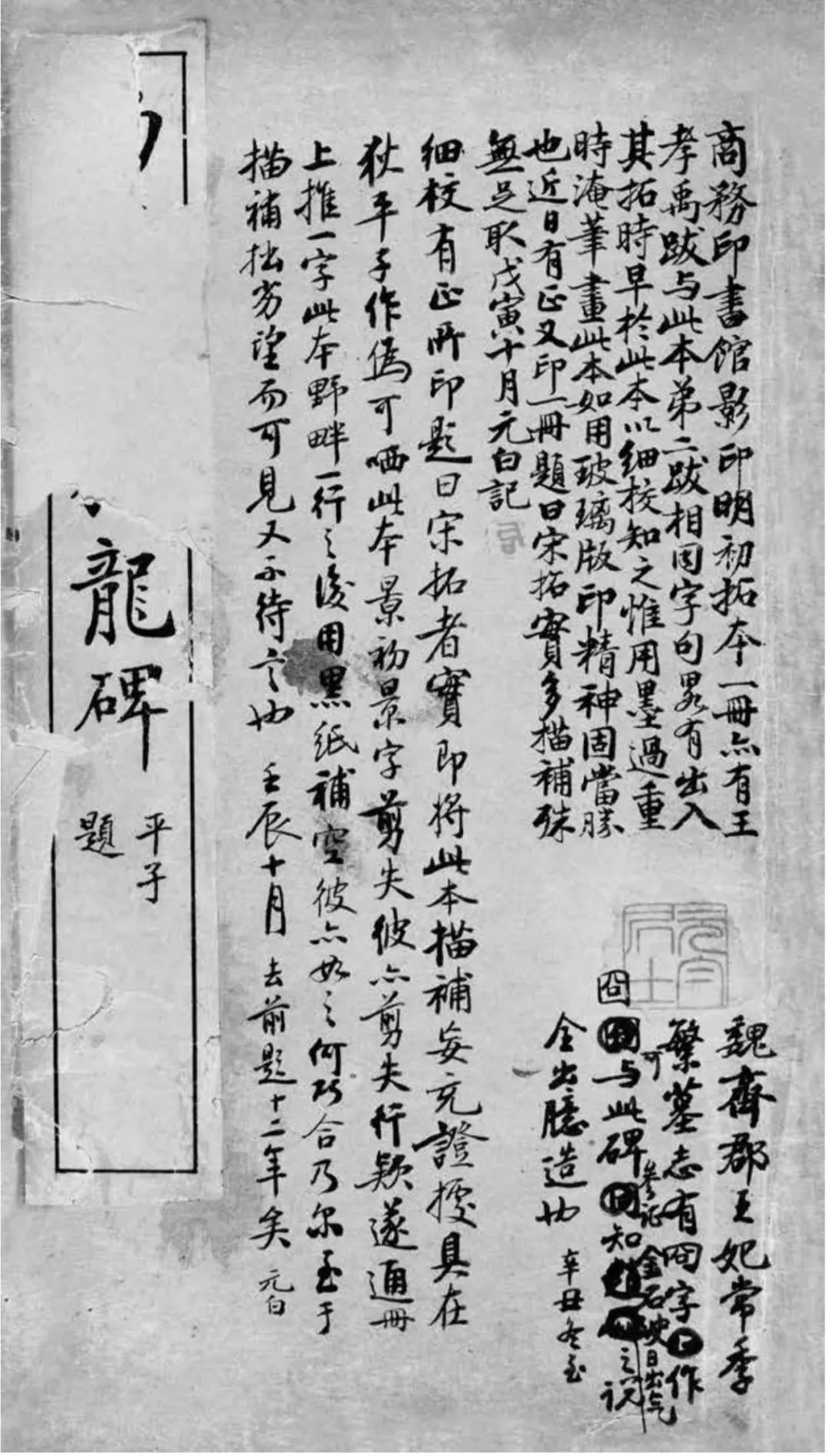

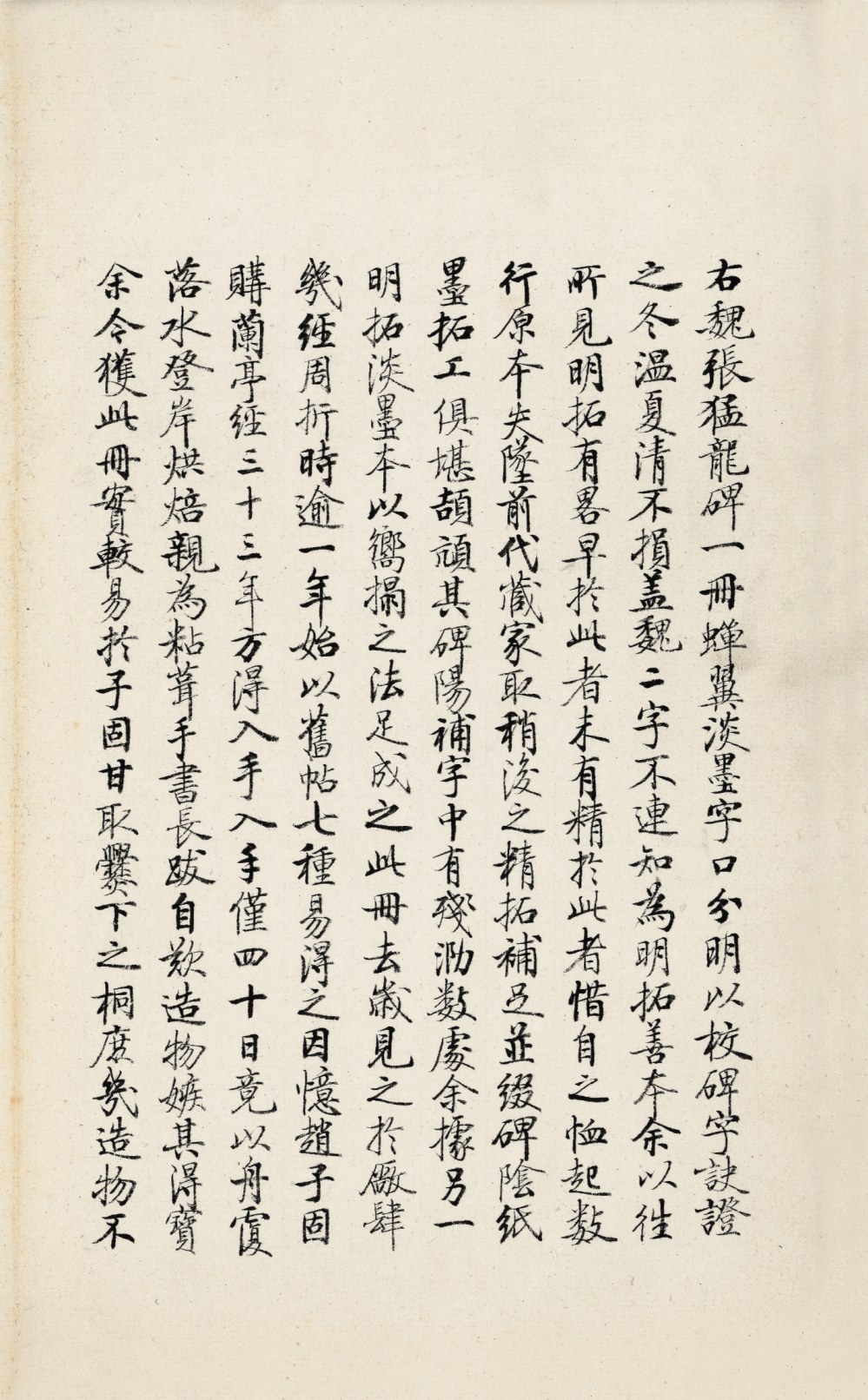

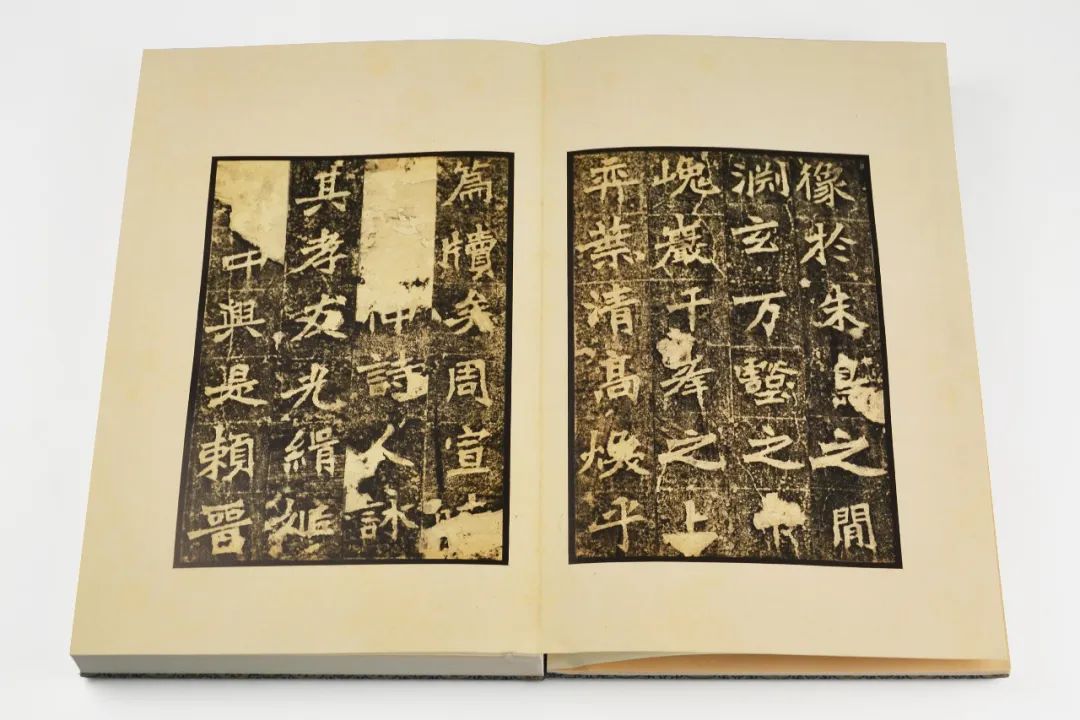

启功先生重视碑刻精拓本的学习价值是众所周知的,最近编辑先生自藏张猛龙碑,对这一理念增加了一点体会。启功先生早年学书,吃过枣木秃锋的亏,所以特别重视拓本的捶拓质量。所作《论书绝句百首》前二十首大致写于三十年代后期,其中近一半是在发此类感慨!先生在《唐人写经残卷跋》(1941年初稿,此时正是启功先生开始研习张猛龙碑的大致时间)中曾感慨墨迹与碑刻的差别:“余生平所见唐人经卷,不可胜计。其颉颃名家碑版者更难指数。而墨迹之笔锋使转,墨华绚烂处,俱碑版中所绝不可见者。乃知古人之书托石刻以传者,皆形在神亡,迥非真面矣。”学习过程中的坎坷经历,使先生深刻认识到墨迹与碑刻的差异关系非小,故推重传世墨迹,特别留意出土的简牍帛书以及新出土少损泐的碑刻墓志,同理特别讲求佳刻、精拓、优印,以“判别刀锋,推寻笔迹”,重视佳刻、精拓本的学习价值,目的都是为了看到书法的本来面貌。这也是先生后来对自藏淡墨精拓张猛龙碑“心动经年”,几经周折,始以旧帖七种易得,乃至由衷称赏“未有精于此者”背后的动因。

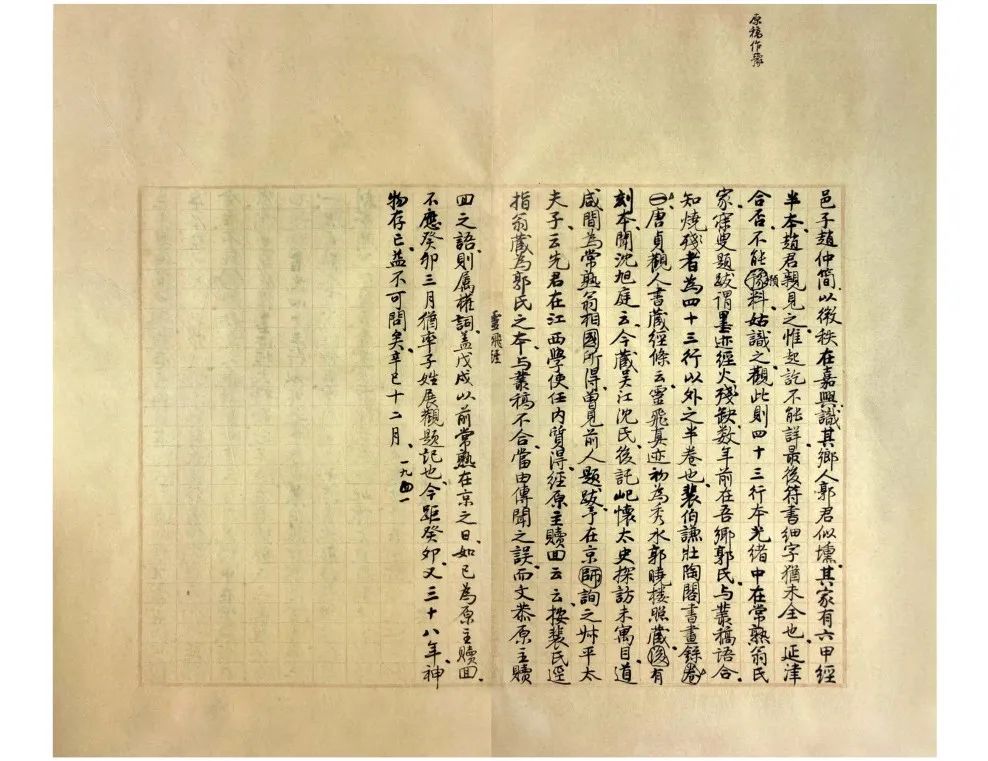

无独有偶,最近编辑灵飞经字帖,从相关题语知,启功先生这一时期(1938年~1941年)学习灵飞经,也是对比不同刻本摹勒情况,参考出土的同时代墨迹,借助精刻本推究刻本与墨迹之间的刀笔关系,以助益书法学习。

灵飞经四十三行本跋

启功先生1938年学习张猛龙碑伊始便多本互参,重视精拓。既校勘版本,也学习书法并探究书史书理。(见“启功跋商务印书馆印王孝禹乙本张猛龙碑”)出于探究笔法而重视摹刻、捶拓质量,贯穿先生此后学习碑刻书法的全过程,而上世纪三十年代末至四十年代初的这段时间,应是这一理念形成的重要阶段。

启功跋商务印书馆印王孝禹乙本张猛龙碑

1960年启功先生重新书录了1941年初稿的《唐人写经残卷跋》。启功先生1962年跋自藏张猛龙碑时写道:“余以往所见明拓,有略早于此者,未有精于此者……岂独书法超妙,毡蜡精工,为足益人神智已哉。”其中对早拓与精拓的态度取舍与1963年跋淡墨拓《马鸣寺碑》异曲同工:“古碑初出土时,点画饱满,而拓手每潦草不精。迨石既刓敝,始以佳纸淡墨谨慎追取,得其半,已失其半……此碑未断本,今时尚或遇之,然无不墨痕狼藉。如以神彩爽快论,转有逊于断后者。”六十年代初的这三则题跋放在一起看,显示出先生态度的鲜明与理念的成熟。

先生1962年对自藏张猛龙碑拓本中残缺字向拓只为了书法学习,故全不在鉴别点处。无半点射利之意,纯乎一片向学之心亦概可见矣。向学之心也诚挚,故其求善拓之心才愈迫切。

启功先生八十年代中期为自藏张猛龙碑题诗作注时,对这一精拓本的学习价值进一步解释道,此本“淡墨精拓,毫芒可见,世传重墨湿墨本,模糊一片,即使损字具存,亦何有于书法之妙哉”。这是对“未有精于此者”一语最好的注解,也能从中听出先生对碑刻精拓本学习价值大力倡导之意。1993年,北京师范大学出版社出版《书法教学参考丛帖》《张猛龙碑》一册时,先生推荐了自藏淡墨精拓本作为教学参考用书,并作《北魏张猛龙碑说明》。

“透过刀法见笔法”是启功先生由临习碑帖实践而来的深刻体会。藉精拓以学习碑刻书法则是老生常谈。此次编辑启功自藏张猛龙碑,阅读相关资料,对这一理念的理解却较以前深入了一些,而学习刀痕较重的张猛龙碑又尤其需要好拓本。启功先生曾说:“北朝碑率镌刻粗略,远逊唐碑……《张猛龙碑》于北碑中,较龙门造像自属工致,但视《刁遵》《敬显隽》等,又略见刀痕。”由于张猛龙碑刀痕较重,读者通过碑刻拓本,感受、探究用笔本就隔了一层,若无精拓,模糊一片,岂不雪上加霜!好比玻璃本就不够洁净,再蒙上一层牛皮纸,窗外的景色怕是什么也看不到了。当然需要配合墨迹临摹,对笔法有一定的认知、理解、熟悉,透过刀法窥笔法时才能看得透。

作者:赵磊

来源:文物出版社读者服务部

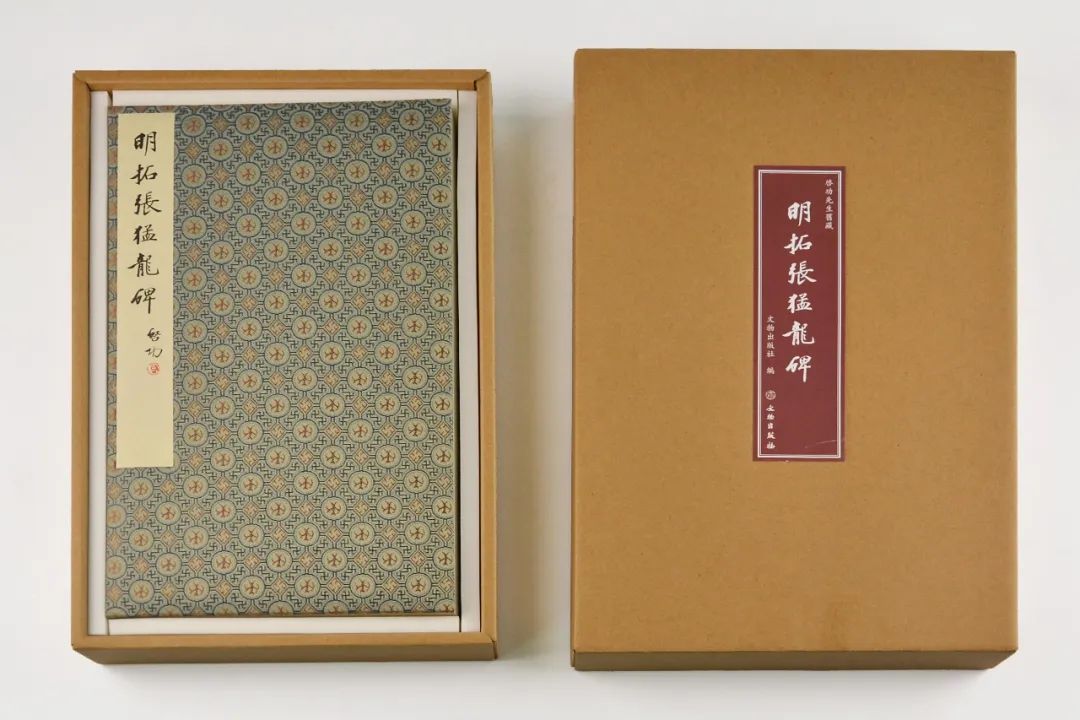

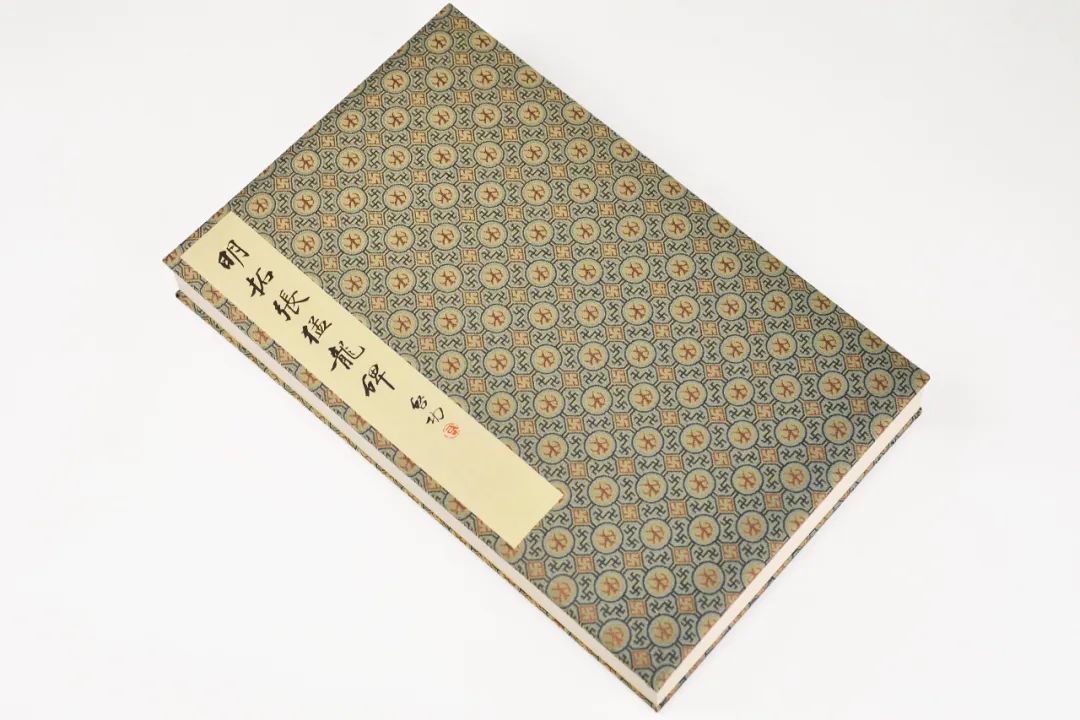

《明拓张猛龙碑》

编者:文物出版社

出版发行:文物出版社

出版时间:2022年6月

开本:787mm×1092mm 1/12

书号:9787501077205

定价:398.00元