书评 | 志在新奇无定则 —— 评黄宪之新编《礼器碑刻拓对勘》

志在新奇无定则——评黄宪之新编《礼器碑刻拓对勘》

唐雪康

(复旦大学历史地理研究中心)

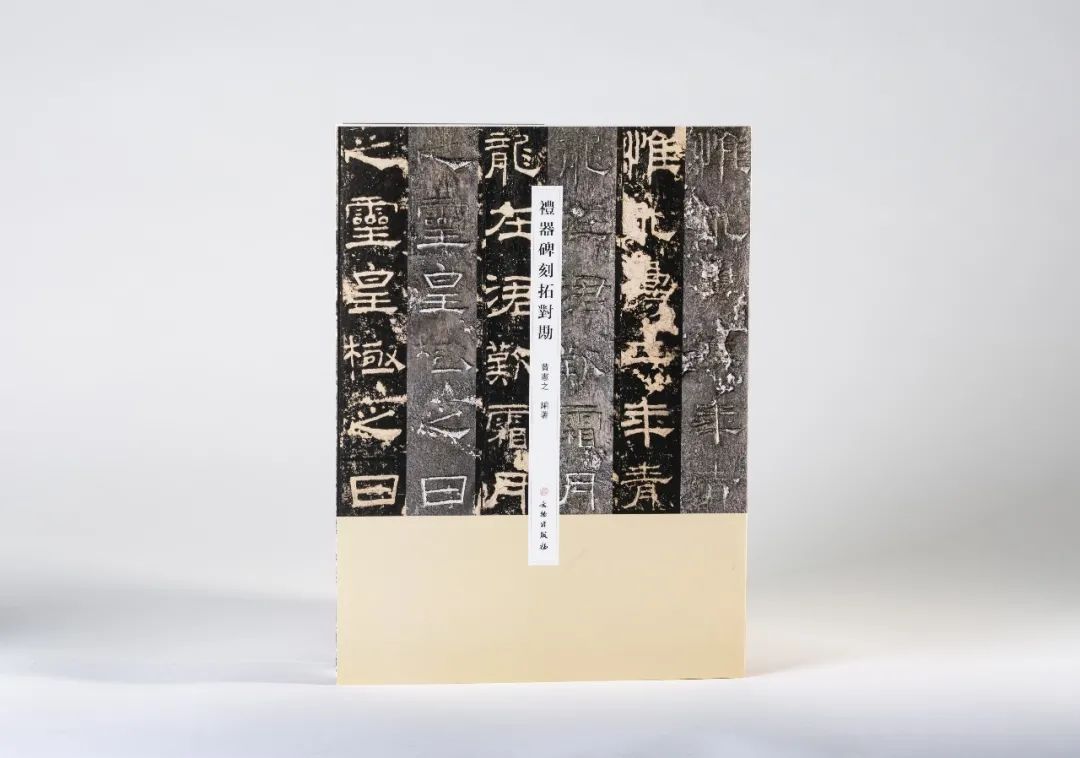

近日收到文物出版社新书《礼器碑刻拓对勘》(2021年10月出版),编著者为旅美华人黄宪之先生。早在三年前,黄先生已经出版有《张猛龙碑刻拓对勘》。二书与以往的字帖影印本的不同之处在于,在影印拓本的同时,又将拓本对应的原石图像附在一旁作为参照,使习书者在拓本之外,又多了一项可以直观学习碑刻书法的途径。这在字帖出版方面确实是一个有益尝试。翻阅下来,我认为此编有两大长处,在此向读者分享。

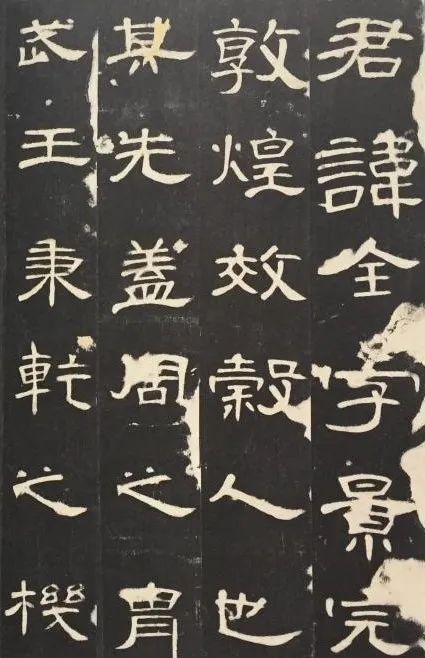

其一,印制精良,善择底本。此书开本为八开,全彩印制,内中拓本及原石图片都经编著者认真剪裁调色,从印刷的角度来说,可谓高度还原。在底本的选取上,编者从拓本年代与拓工精度两方面考量,选择孟宪章藏明拓本(碑阳、碑阴)与孟宪钧藏清乾隆间拓本(碑侧),颇具学术眼光。因大部分习书者并不具备碑帖版本的专业知识,更需字帖编者在底本选择上严格把关。如果底本选择失当,无论印刷如何精良,终究是本末倒置,不但见笑于方家,且会给习书者造成误导。我曾经看过某知名碑帖出版机构影印出版的《汉曹全碑》,选择的底本为清末拓本,属于曹全碑版本中之最末流。此碑首行“秉乾之机”之“乾”字,乾隆间左旁被人为剜作“車”旁(图一)。习书者选取这样的字帖当作临本,不免为之所误。

图一 《汉曹全碑》

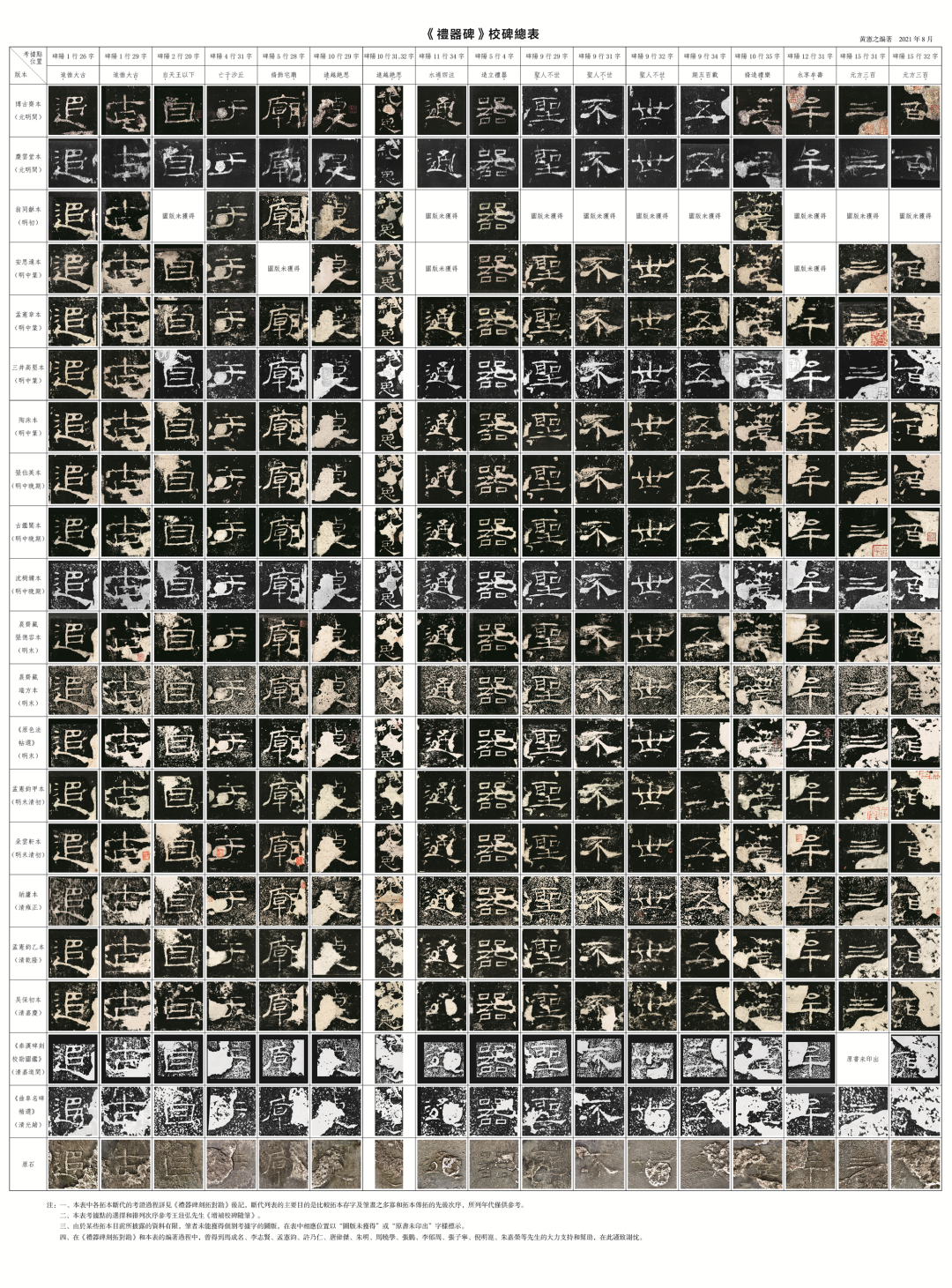

其二,指导临摹,兼顾学术。当代影印出版碑帖,无外两种目的、追求:一是为书法临习服务,这些印本往往只印拓本本身,而忽略其书签、题跋等附加信息。二是为版本研究服务,这些印本则追求全面还原文物信息,将碑帖的装潢、题跋无一遗漏地呈现。此书编著的着眼点虽是指向前者,但也在一定程度上兼顾学术。在刻拓对勘之前,编者率先制作了碑阳、碑阴以及碑侧的碑示图,并标注行数与列数,碑示图旁另附有原碑及拓本整纸图片。在全书最后,编者还撰写了长文《“书丹未刻时”深度学习系列之二》作为后记。在后记中,编者利用自己在电脑工程方面的专业知识,提出了以人工智能技术建构“书丹未刻时深度学习系统”的创见。尤使我感兴趣的,是本书内中所附《〈礼器碑〉校碑总表》(图二)。此表纵向罗列海内外公私所藏《礼器碑》拓本二十种,其中有明拓本十馀种,几乎囊括了目前所知《礼器碑》全部善本,将其按传拓年代依次排列。横向为前人若张彦生、王壮弘总结的《礼器碑》碑阳的17个考据字。编者将这二十本《礼器碑》拓本中的考据字一一列出,读者通过此表,便可掌握《礼器碑》自明初到清末各个阶段考据点的损泐变化。这对于《礼器碑》拓本年代的鉴定,有很重要的参考价值。而这中间编者所付出的辛苦,也是不言而喻的。

图二 《礼器碑》校碑总表

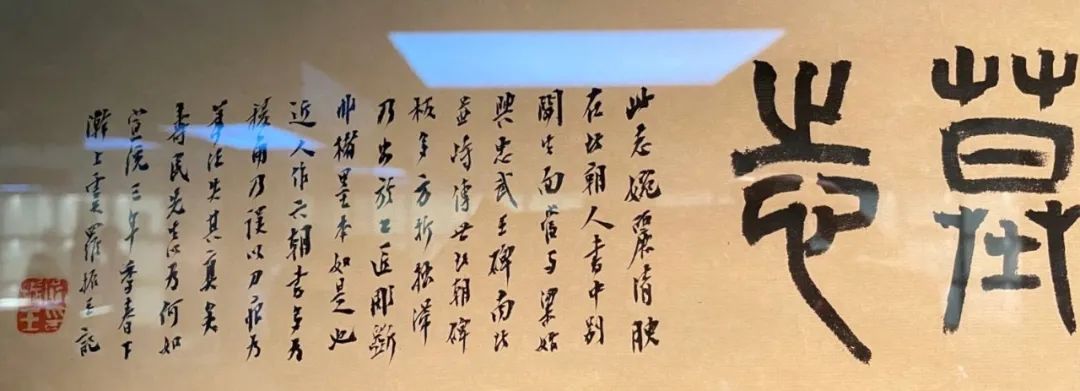

启功先生在《论书绝句》中曾提出要“透过刀锋看笔锋”,自注云:“余非谓石刻必不可临,唯心目能辨刀与毫者,始足以言临刻本。”又在论《礼器》《史晨》绝句下自注:“缅彼诸碑书丹未刻时,不禁令人有天际真人之想。”2020年秋,我赴京参加孟宪钧先生“小残卷斋藏古籍碑帖精品展”开幕式,在展览中,看到一幅《常季繁墓志》整纸初拓本,上有罗振玉1914年长跋,跋云:“近人作六朝书,多为棱角,乃误以刀痕为笔法,失其真矣。”(图三)可谓卓见在前。由《〈张猛龙碑刻拓对勘〉后记》可知,编者在十多年前曾远赴山东访碑,发现原石上清晰的点画,比拓本更直接提供“透过刀锋看笔锋”的功能,自此开始从事“刻拓对勘”的探索。编者自谓:“原石拓本对勘就等于读帖,学者可先从原石上找寻拓本当中遗失的笔画,意即求诸原石以救拓本之不足。这有助于临摹拓本时能更全面的吸收原作的字形和神采,以免受限于拓本字画残缺或遭伪迹劣本误导。”

图三 《常季繁墓志》整纸初拓本罗振玉1914年跋

这里有一个重要的问题在于:今日来看,这些汉唐碑刻固然是一两千年前的原石,但石上文字的刀痕究竟尚存多少当年刻碑时的原貌,则大可讨论。因名碑自唐宋以下久经传拓,字口会随捶拓磨擦日益磨损,随之而来的便是历代不断地剜补重刻。因此今日石上文字的字口与最初刻碑时的样貌往往差距甚远。旧日碑帖鉴藏家,往往能不看考据字,仅凭纸墨及字口肥瘦判断拓本年份,即是此理。最能说明这一点的当属唐欧阳询书《九成宫醴泉铭》。此碑千百年间广为传拓,久经剜补,宋末明初拓本便已细瘦难寻真面。假若拿《九成宫醴泉铭》宋拓本与清拓本放置一处同观,则清拓本几乎与翻刻无甚区别,早已不是欧阳询初写时的面貌。碑刻古本旧拓的可贵,也正是在于它能够总体反映碑刻相对原始的面貌,无论传拓精粗,拓本价值是由其先天的物理属性所决定。如今,编者希冀通过今日石上文字的刀痕来探寻“书丹未刻时”的面貌,则上述问题绝对不能忽视。

在《张猛龙碑刻拓对勘》一书出版后,即有专业读者对编者的构想提出了如上质疑。编者对此开明接纳,并写入本书后记。如朱明先生提出:“名碑存在日久,除正常打碑外,历代进行的洗碑次数不可尽数,大或小规模的补刻剜挖也无法尽考,……这使得目前包括西安碑林、曲阜汉魏碑刻陈列馆等各处来说,几乎没有什么碑的字口是真正可靠的,我们经常看到很多碑新拓考据反倒胜过宋拓明拓,就是因为石面已损失严重,而近代又再清理、补刻笔画的缘故。”编者对此解释云:“对碑刻原石文字进行补刻剜挖谓之‘洗碑’。先民为拓碑而洗碑,究竟从何时开始?记得马成名先生对笔者说过‘自康熙朝开始的’。……笔者细心比对诸碑高清原石与佳拓图片发现:洗碑既专为拓碑而来,何故传世善本于原石洗碑处,依旧拓得漫漶模糊、缺手断足?是闻凡原石字迹优于拓本者皆剜洗之属,亦不免觉得过于武断了。”

关于“洗碑”一事,我与编者理解有所不同,就此略为申说。所谓“洗碑”,是指在传拓前,先对碑石表面长时间附着的泥垢、荒草等洗净去除,这样捶拓出的拓本能更好地呈现原石面貌,甚至可以拓出旧拓所缺失的内容。清末金石学家叶昌炽在《语石》中曾有“近拓胜旧拓”一则,就此事进行讨论:“拓本虽以先后为别,然后拓之精本,竞有胜于旧拓者。……或藤葛纠缠,或苔藓斑驳,又或尘垛丛积,拓工未经洗濯,草草摹搨,安有佳本。若为之刮垢磨光,则精神顿出矣。”而文献中有关“洗碑”的记录也远远早于康熙,就个人所见,康万民在万历间为金石学家赵涵《石墨镌华》所撰的序言中称其“深心嗜古,博求远购,时跨一蹇,挂偏提,注浓酝,童子负锦囊,拓工携楮墨从,周畿汉甸,足迹迨遍。每得一碑,亲为拭洗,椎拓精致,内之行麓”。因此,“洗碑”一事跟上文所述的俗工挖补字口尚不一样,是传拓佳本前,一项不可或缺的操作。

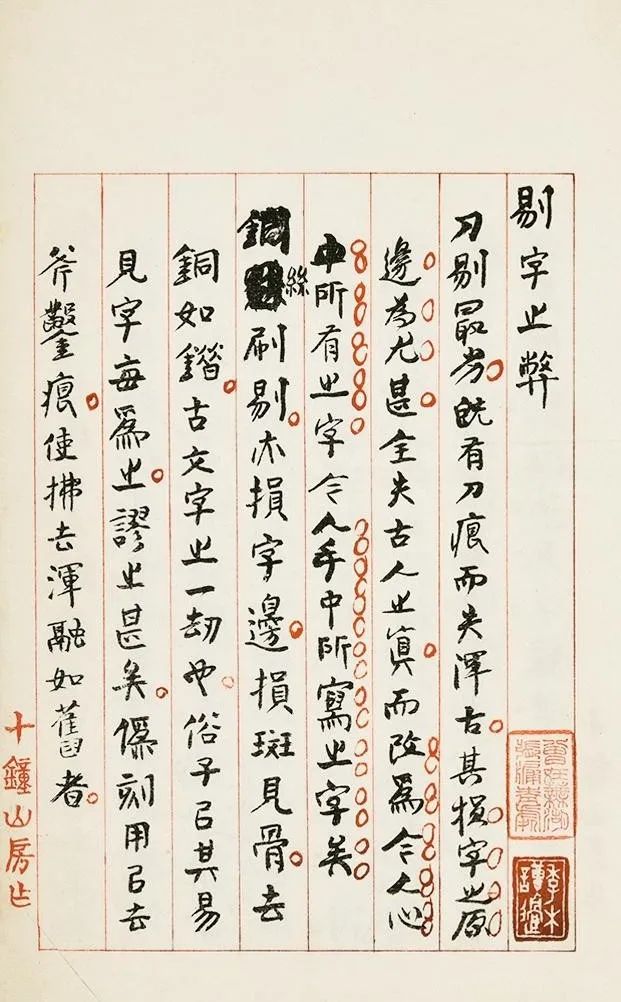

到了清代,随着碑学逐渐复兴,金石学者对于传拓前“洗碑”一事,也更加重视,以吴式芬、陈介祺为首的山左金石学家便是其中代表。吴式芬著有《金石汇目分编》,卷前附有拓碑之法,共七事,从拓前洗剔古碑到选纸、用墨,以及传拓法则都有具体的意见。其中第一事即讲了“洗碑”的重要:“先须洗剔,古碑之不常拓者,多为尘土侵翳,拓时先以水洗刷极净,然后施以纸墨,则字画清朗。”与吴式芬时代相近的陈介祺撰有《传古别录》(图四),较吴式芬所述传拓方法更加详细具体。吴式芬总结的“七事”,只是就拓碑而论,而陈介祺提出的,则是包含了金石如铜器、玺印、碑刻等各个方面,逐渐成为了当时及后世金石传拓的经典法则,影响甚广。叶昌炽在《语石》中,即将陈介祺总结的拓法评为“古今第一”。无论传拓金石的何种门类,拓制前对表面的清洗都非常重要。

图四 陈介祺《传古别录》

我与编者黄宪之先生虽缘悭一面,但通过书前作者简介,了解到黄先生本科毕业于台湾师范大学国文系,师从古典文学研究专家同时又是书法家的汪中雨盦先生。而我在九年多前,曾作为交换留学生,到台湾大学中文系学习一学期。当时几乎每周末,我都要从辛亥路上的国青宿舍出发,步行到台师大旁龙泉街上的旧香居书店购书,每次都能有不小的收获。现在回想,那真是一段特别美好的记忆。师大国文系诸多前辈学人,如牟宗三、陈新雄、王更生等先生的著作,我也都曾拜读学习。想到此处,对黄先生不由增添了一分亲近。唐人许瑶在《题怀素上人草书》曾有“志在新奇无定则”之句,黄先生编著此书,借助科技手段,在方法上亦不可不谓新奇,对传统金石家关于碑石拓本的认知,亦有一定的批评。我因不谙科技,对黄先生提出的新见,尚抱有谨慎的怀疑,但对其精益求精,守护保存传统文化的精神则充满敬意。我深知,每种学说的确立,都要经历艰难地探究。惟愿黄先生在今后“刻拓对勘”的探索中,能够在理解传统的基础上,取得更大的成就。

本文原载《中国书画》2022年第1期,发表时有删节,此据作者原文发布。

书 名:礼器碑刻拓对勘

定 价:190.00(元)

编 著:黄宪之

出版日期:2021年10月

页 数:168页

ISBN:978-7-5010-5149-6