考古新视野“青年学人”系列讲座10 | 圣物制造:中古中国佛教舍利供养研究

2021年,“考古新视野”丛书迎来出版20周年纪念,以此为契机,文物出版社联合佳作书局推出“考古新视野”青年学人系列线上讲座,安排如下:

*讲座顺序可能有所调整

“考古新视野”青年学人系列讲座01:

主讲人:彭明浩(北京大学考古文博学院助理教授)

主题:云冈石窟的营造工程

“考古新视野”青年学人系列讲座02:

主讲人:刘韬 (首都师范大学美术学院副教授)

主题:丝路对话:唐与回鹘时期龟兹石窟壁画研究

“考古新视野”青年学人系列讲座03:

主讲人:王晓敏(中国科学院考古研究所助理研究员)

主题:冰消期泥河湾盆地的狩猎采集者

“考古新视野”青年学人系列讲座04:

主讲人:肖波(广西民族大学民族研究中心)

主题:中国北方与俄罗斯西伯利亚人面像岩画比较研究

“考古新视野”青年学人系列讲座05:

主讲人:吴端涛(《美术》杂志编辑部主任)

主题:图像、母题及意义:永乐宫重阳殿壁画传道图像研究

“考古新视野”青年学人系列讲座06:

主讲人:王书林(北京大学考古文博学院馆员)

主题:北宋西京的城市空间

“考古新视野”青年学人系列讲座07:

主讲人:邓菲(复旦大学文史研究院研究员)

主题:中原北方地区宋金墓葬艺术研究

“考古新视野”青年学人系列讲座08:

主讲人:袁泉(首都师范大学历史学院副教授)

主题:沿革并济:蒙元时期中原北方地区墓葬研究的再思

“考古新视野”青年学人系列讲座09:

主讲人:潘攀(独立策展人)

主题:汉代神奇动物在哪里:汉代神兽图像研究

“考古新视野”青年学人系列讲座10:

主讲人:于薇(东南大学艺术学院讲师)

主题:圣物制造:中古中国佛教舍利供养研究

6月19日(本周六)下午3点,东南大学艺术学院讲师于薇老师将以“圣物制造:中古中国佛教舍利供养研究”为主题,开启本系列最后一场讲座,敬请期待。

何为舍利?中古时期愈演愈烈的舍利崇拜活动不断更新、补充甚至重新定义这一佛教最高圣物,这个过程中佛教物质文化、视觉图像及宗教仪式发挥了重要作用。

本次讲座聚焦佛教公元5到9世纪舍利供养活动及其遗物的诸个案例,从舍利容器的器物形制、装饰图像及展示仪式等层面解读佛教艺术中的“圣物制造”,揭示其中物质及视觉媒介发挥作用的具体过程,反思佛教舍利供养中国化的发展过程,呈现亚洲视野下中国佛教舍利供养与域外传统之复杂关系。中古中国佛教舍利供养实践不仅在亚洲佛教史上做出巨大突破与贡献,拓展舍利容器的视觉语言、宗教意义及政治文化功能,更在现代学术研究中铺架艺术、宗教与历史的跨学科、多维度综合研究范式。

主讲人

于薇

于薇,回族,1985年生。本硕就读于中央美术学院美术史系,博士毕业于复旦大学获历史学博士学位,纽约大学古代世界研究所联合培养博士,东京大学东洋文化研究所访问学者。2016年入职东南大学艺术学院,主要研究方向为中古佛教艺术,汉唐物质文化与艺术史,亚洲艺术、宗教与文化交流。目前主持国家社科基金青年项目1项,专著《圣物制造与中古中国佛教舍利供养》获江苏省哲学社会科学优秀成果三等奖,在《美术研究》《中国学术》等期刊发表论文及书评数篇。

“考古新视野”系列讲座10:

圣物制造:

中古中国佛教舍利供养研究

北京时间:6月19日(周六)

15:00-16:30

主 讲:

于薇(东南大学艺术学院讲师)

主 办:

文物出版社,佳作书局

参与方式:

bilibili直播

扫描二维码,关注【佳作书局的bilibili直播间】,

线上参与讲座。

欢迎向嘉宾留言提问。

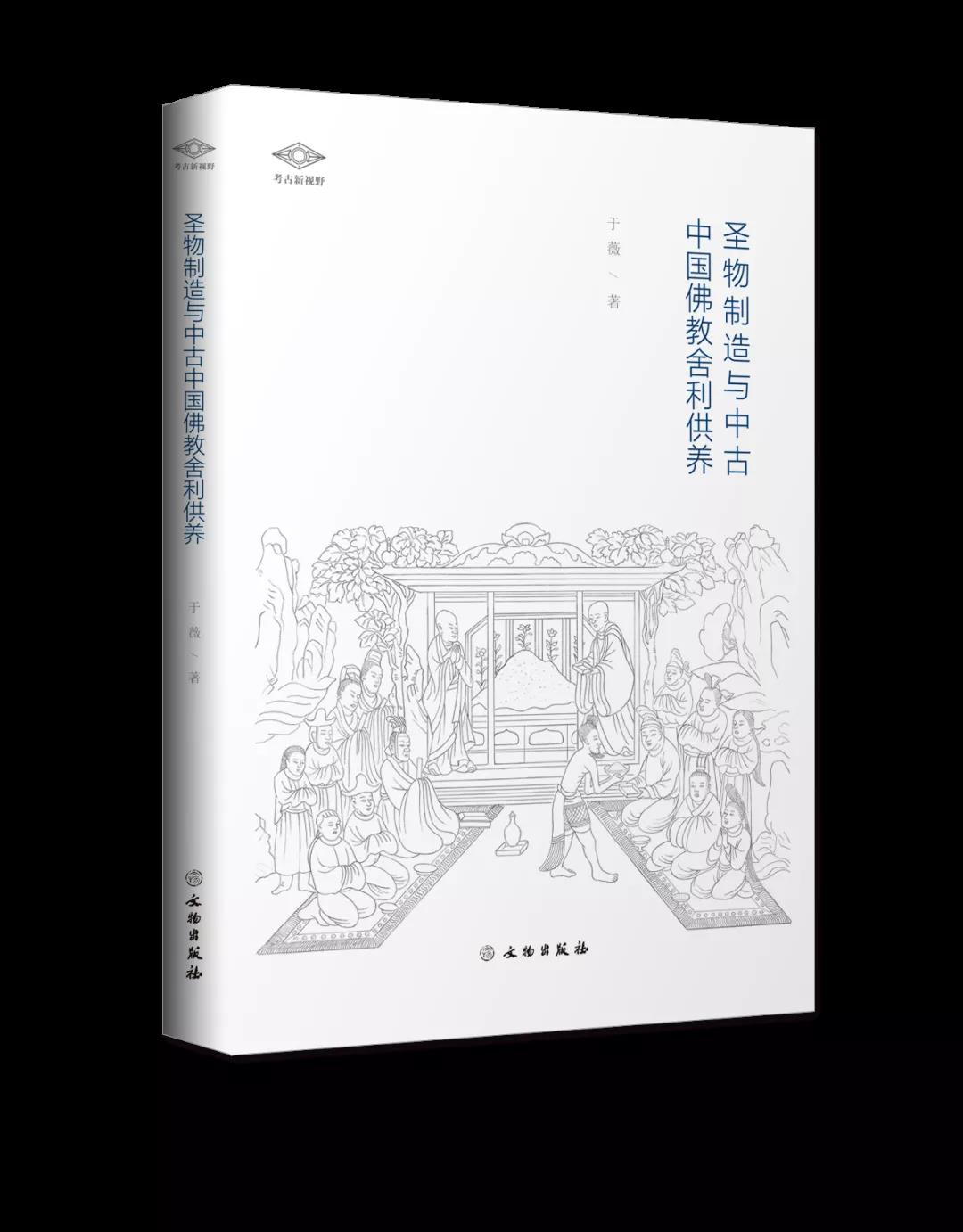

书名:圣物制造与中古中国佛教舍利供养

作者:于薇

出版:文物出版社,2018

装帧:平装,208页

开本:16开

语种:中文

全书围绕舍利“瘗藏”与“示现“两个主题,依照时间线索对中古时期的中国佛教舍利供养活动及其遗物展开系统研究,深入思考舍利供养的中国化过程;分析各个时期舍利供养活动的联系及改变;揭示宗教圣物制造过程中物质与视觉媒介发挥作用的具体过程;强调舍利供养与墓葬传统中身体观念的不同之处,即对舍利的展示、分配,迎送的隆重仪式,以及仪式背后的政治文化历史语境。

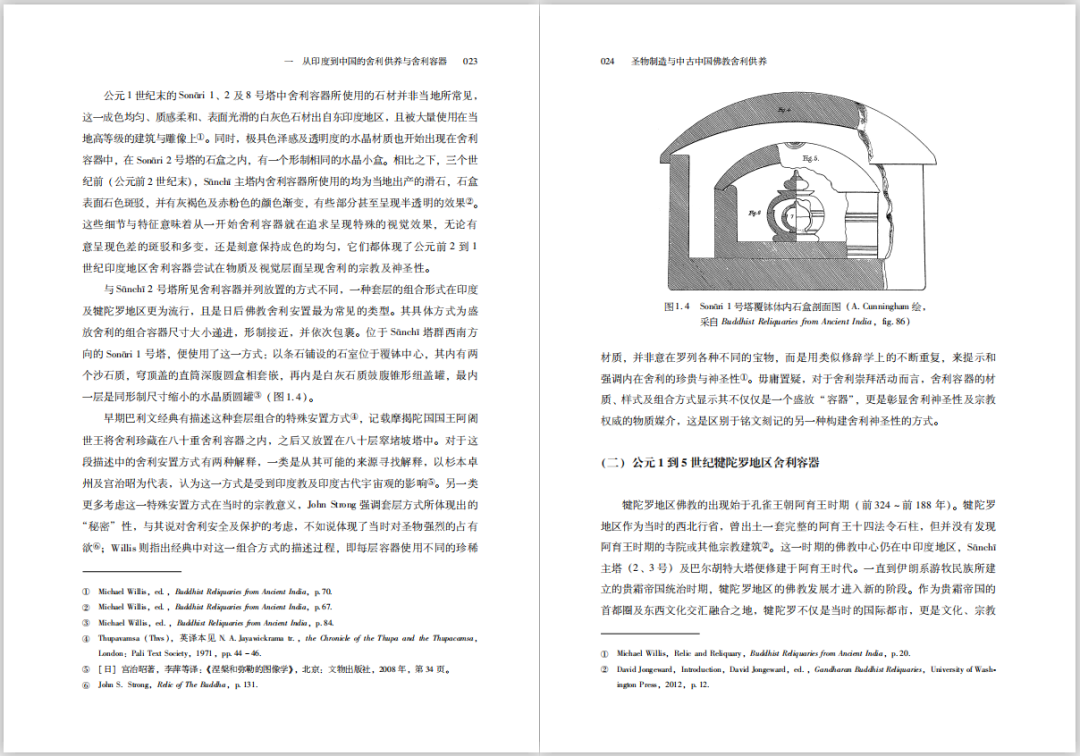

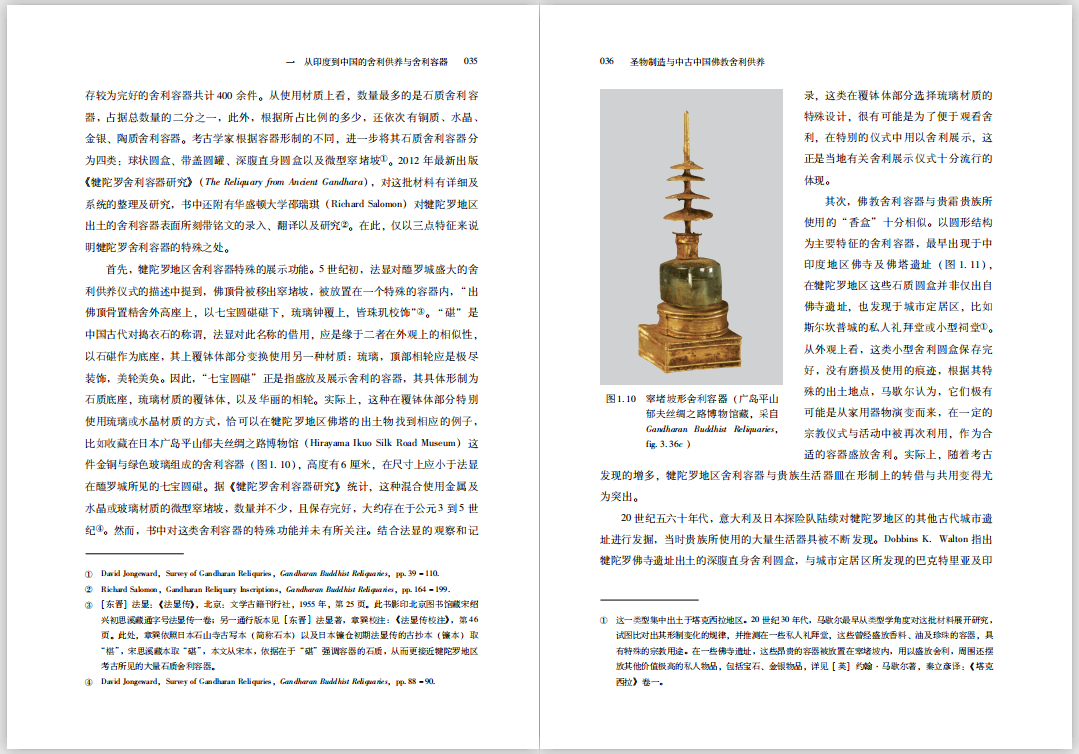

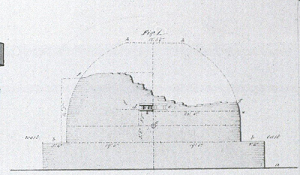

Sānchī 2号塔立面图(F.C.Maisy 绘)

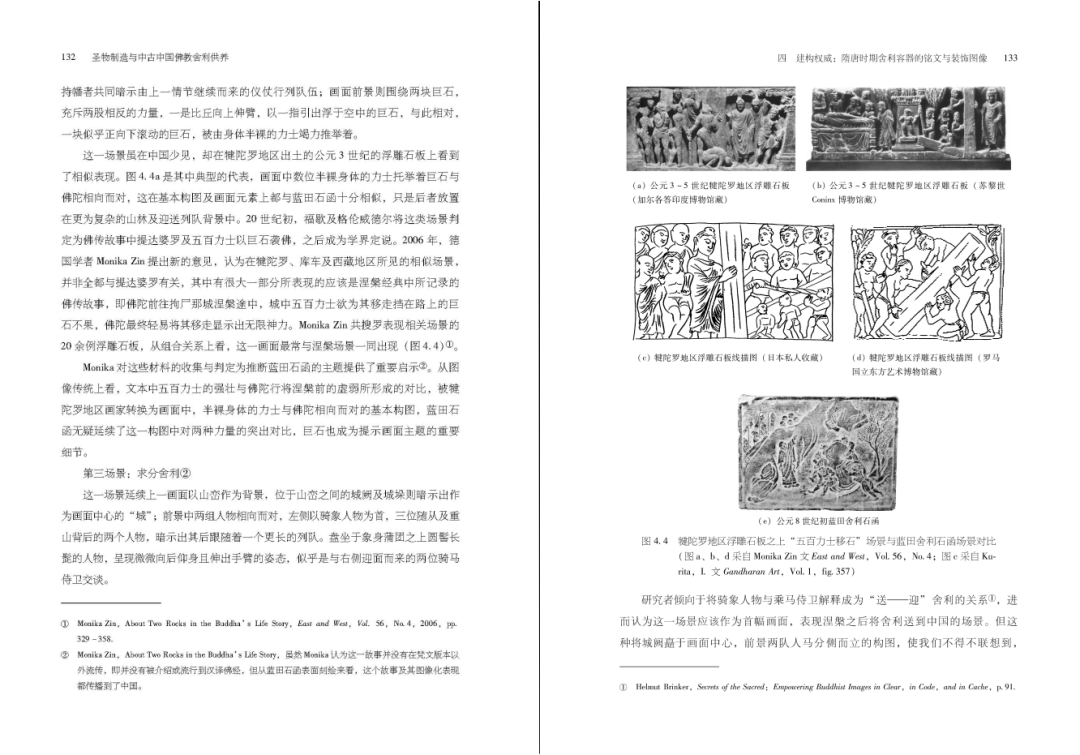

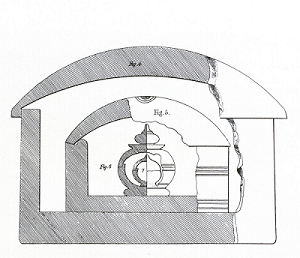

Sonāri 1号塔覆钵体内石盒剖面图(A.Cunningham绘)

窣堵坡形舍利容器(广岛平山郁夫丝绸之路博物馆藏)

目录

绪论

(一) 研究对象与核心概念

(二) 学术史及主要问题

(三) 选题意义及方法

(四) 篇章结构

一 从印度到中国的舍利供养与舍利容器

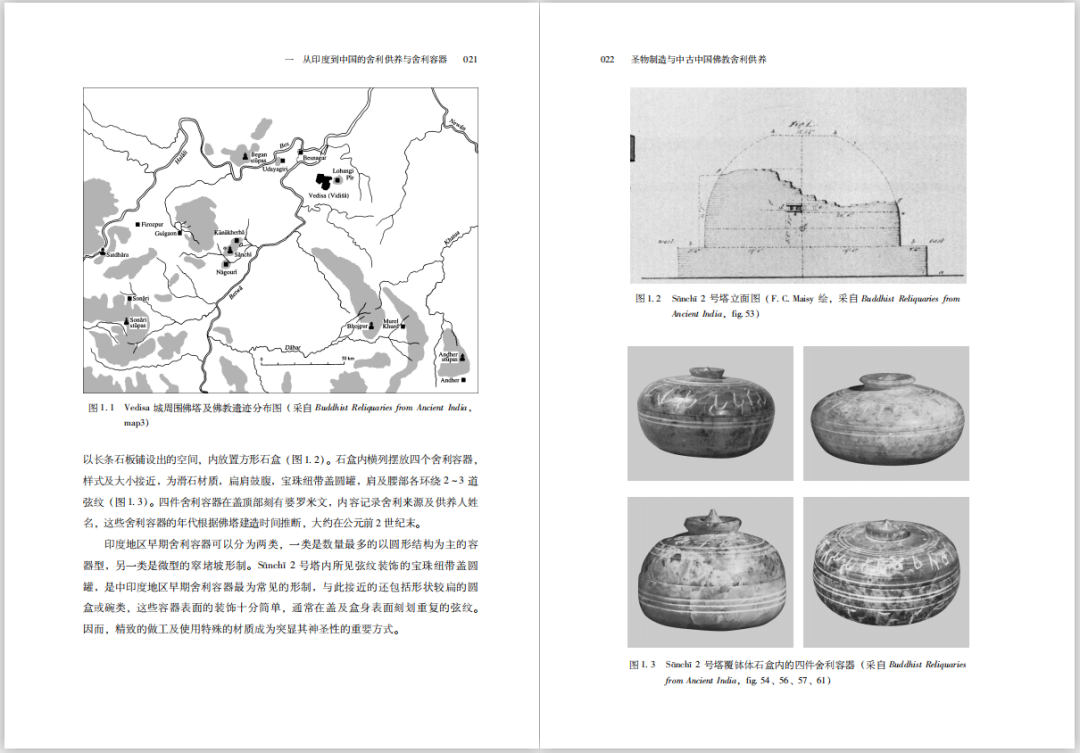

(一) 公元前2到公元1世纪印度地区舍利容器

(二) 公元1到5世纪犍陀罗地区舍利容器

(三) 唐之前中国舍利容器中的“舶来品”风格: 以弦纹带盖圆盒为例

小结

二 圆函或方函:南北朝时期的舍利容器与瘗埋规制

(一) 北魏北周舍利容器的形制与瘗埋规制

(二) 北齐舍利容器的形制与舍利瘗埋

(三) 舍利之争:南北朝时期阿育王塔的“被发现”

小结

三 圣物制造:隋文帝仁寿年间舍利颁送活动

(一) 盝顶方函与“样”

(二) 隋代佛教舍利的转移与集中

(三) 仁寿年间舍利的来源与分配

小结

四 建构权威:隋唐时期舍利容器的铭文与装饰图像

(一) 舍利塔铭的分布及形制特征

(二) 唐代舍利石函装饰与涅槃故事情节———以蓝田出土舍利石函为中心

(三) 唐代分舍利图像研究

小结

五 唐代两都佛教舍利的展示与迎送活动

(一) 唐长安城的圣物展示活动

(二) “陈其供”:九鼎、真身舍利与明堂

小结

结论 何为舍利?

(一) 跨文化视野中的佛教舍利及舍利容器

(二) 亚洲史背景下舍利崇拜的“中国化”

(三) 文本、图像与仪式中的舍利

(四) 中古政治历史文化语境中的舍利

参考文献

附表 1 纪年北朝、隋、唐舍利容器

附表 2 无纪年隋、唐舍利容器

附表 3 佛典所记载“分舍利”情节

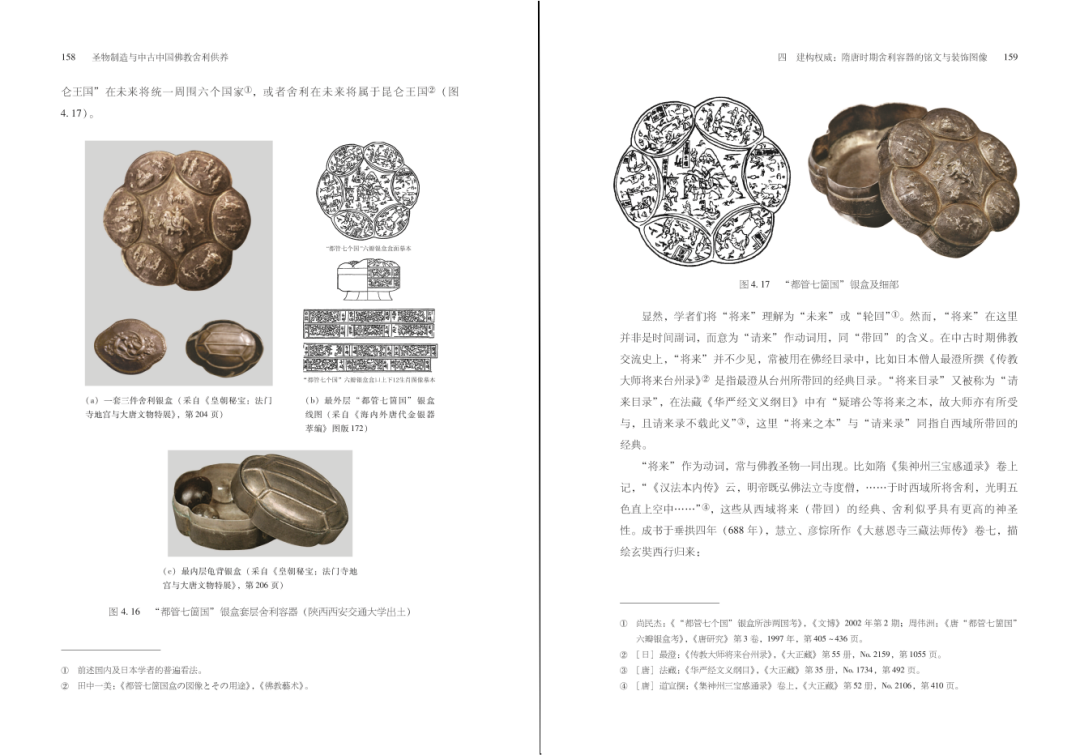

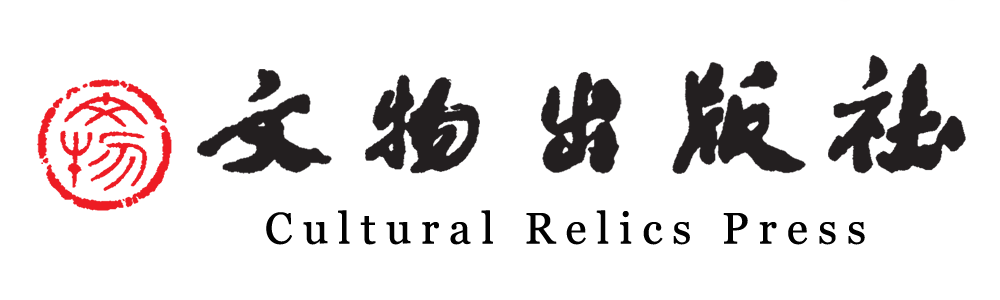

内文节选

中古时期的佛教舍利供养,往往以石函作为最外层舍利容器,其上所附带的刻铭具有丰富的历史信息。在隋代仁寿年间于全国范围展开的舍利颁送活动中,舍利石函的形制亦传达一定的社会及文化内涵,以及隐藏在其背后的宗教与政治意图。……借由圣物制造过程中的重要道具“舍利容器”,考察以其为中心的宗教仪式及舆论宣传,也许可以重新思考中古时期佛教物质文化所诠释的政治史,及政治运作下的宗教视觉文化。

——第三章

在舍利容器装饰上,“真实”似乎具有超越艺术本身的宗教意义,“华丽”则是一种传达信仰虔诚的美感。……当铭文不再是说明舍利神圣性的唯一方式,舍利容器表面的装饰图像如何表现、构建及诠释佛教舍利的神圣性。

图像与仪式中所呈现出的“舍利”,远比佛典中的文字定义要更加丰富与立体,从视觉及物质文化角度对舍利供养活动的探讨,传达出史料所不及的象征意义与历史意涵。

——第四章

直到武则天政治及宗教智囊团,对各种权力象征物的大胆探索,终于在佛教舍利崇拜与中国儒家权力体系中的象征物——“九鼎”之间建立了某种联系。由此,我们可以解释为什么“迎奉舍利”的隆重仪式成为中古时期皇权如此迷恋的神圣景观。

如果说迎奉佛指舍利至东都明堂展示所突显的是其政治目的,那么,在长安城的圣物展示活动则更多满足了一般民众对佛教圣物的观看需要。宪宗元和十四年(819年)正月,韩愈《论佛骨表》中抨击迎送舍利所引起的大量过激行为:焚顶烧指,断臂脔身,从另一个侧面反映了对圣物的观看,作为一种独特的宗教体验对一般信众的重要影响,真身舍利所唤起的宗教热情是佛经、佛像供养所无法比拟的。

——第五章