纪要|【考古新视野06】王书林:北宋西京的城市空间

2021年5月15日10:30,“考古新视野”青年学人系列讲座第六场在线举行,主题为“北宋西京的城市空间”,由北京大学考古文博学院馆员王书林主讲。

王书林毕业于北京大学考古文博学院,获博士学位,主要研究方向为建筑考古、城市考古、文化遗产保护等。王书林以北宋西京洛阳城为研究对象,运用古今重叠型城市考古方法,分析洛阳城的空间布局和唐宋时期的格局变化,从物关注到人,讨论人与城的互动关系,以及城市格局变化的内在动力。王书林将其研究成果整理出版为专著《北宋西京城市考古学研究》。

古都洛阳有着丰厚的历史文化积淀,也发掘出大量重要的遗址,与此同时,这也是一座活着的城市,古物和文化遗产融入了人们的生活,而生活在城市里的人又在这古老的土地上创造着新的世界。

城市是一个综合体,它既有外在的、物化的表征,例如城墙,城门、城防体系、道路、重要建制等等,同时它为人们提供生产、生活、交流的空间,也因此承载了大量人文记忆。每一个城市似乎都有自己的城市定位和性格。它很复杂,可以反映政治、经济、社会、文化的各个方面。那么,如何从可见的、沉淀下来的信息复原漫灭的历史,如何通过这些片段的信息找寻城市的真相。这正是王书林选择城市作为研究题目的初衷。

一 研究基础与思路

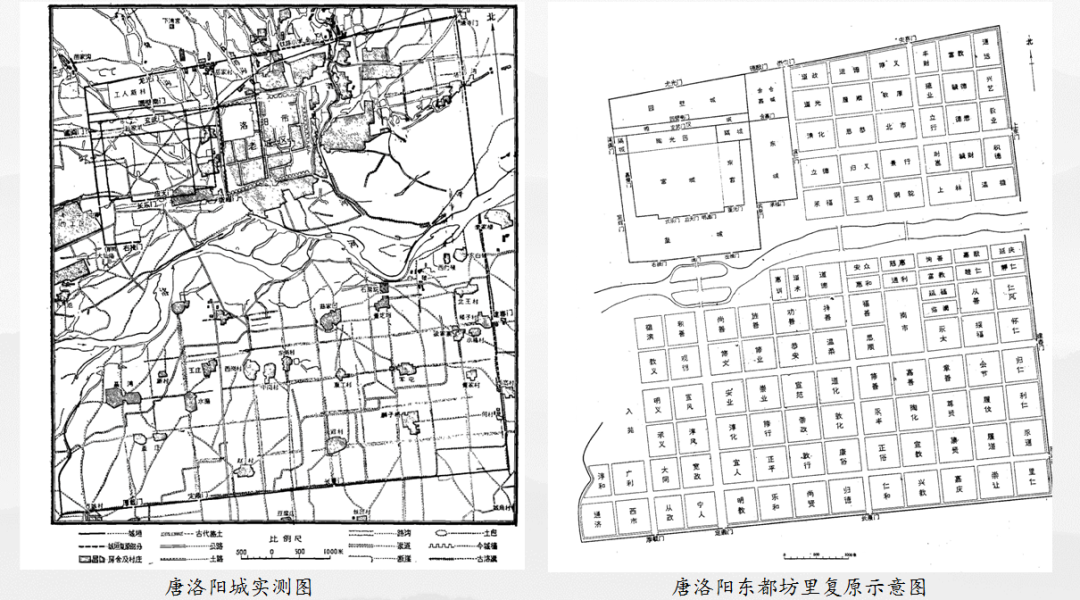

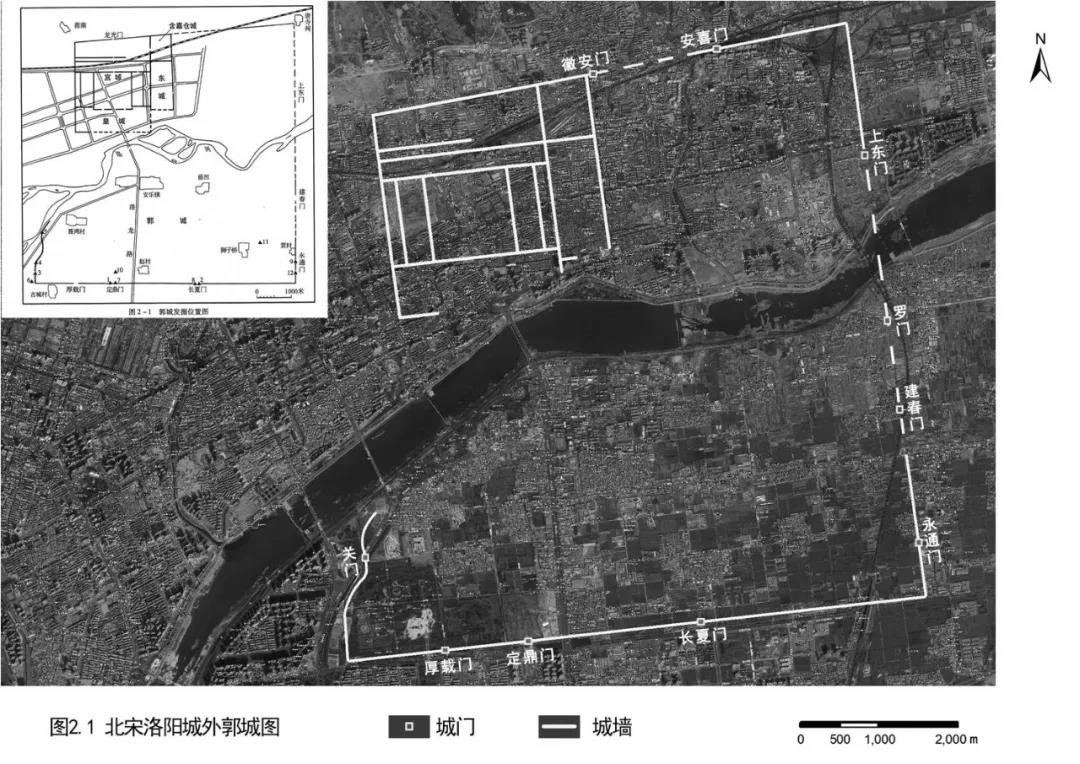

北宋洛阳城是以隋唐洛阳城为基础建设的,因此隋唐洛阳城的发掘研究工作自然也会涉及北宋洛阳城,我们对北宋西京的研究也需要以隋唐洛阳城为基础。1954年,北京大学阎文儒先生率队首次对隋唐洛阳城进行了勘察。从1959年至今,中国社会科学院考古研究所隋唐洛阳城队一直致力于隋唐洛阳城的调查和发掘工作,在这个过程中,积累了大量北宋西京的资料。洛阳市文物考古研究院(原洛阳市文物工作队)对洛阳郭城、水系及周边墓葬等也做了大量的工作。这张1978年发表的《唐洛阳城实测图》和《唐洛阳东都坊里复原示意图》,以扎实的考古数据为支撑,准确翔实,至今仍具有重要的参考价值。近年来考古工作者将此图数字化后,对应到航拍片中,制成新的工作底图,以利于更准确的定位。本书正是在上述全面而系统的考古工作基础上的研究。

唐洛阳城实测图 及 唐洛阳东都坊里复原示意图

对于历史城市研究大概可以分为三个层面。

第一是城市格局研究,以考古学者、历史地理学者和建筑规划学者为主,主要解决古代城市在哪,是什么样的问题。

第二是对城市社会研究,以历史学者为主,讨论城市中的社会结构、人群流动、城市管理等内容,解决古代城市如何运作的问题。

第三是城市文化研究,如城市文化、精神、心理等等,这部分看上去是有点“虚”的内容,但其实反映了很内核的问题,即城市的定位,也必然影响到城市中居人的心理。

那么,作为城市考古研究,首先要解决的是第一个层面的问题。王书林认为城市的空间格局会影响人们的生活,同时人在城市中生活又不断的改造着城市空间。因此,当我们研究出某个时期的城市格局的时候,就像一个切片,或者是电影按了暂停键,我们就要考虑,它是怎么形成的?为什么会形成这样的格局?同样我们也要考虑,基于这样的城市格局,人们会选择怎样的生活,会选择如何在城市中生活。

在这项研究中,更多地考虑了过程论,考虑人和城的互动关系,而从学科的角度出发,考古学的成果应该为其他学科所用,成为大历史建构的基础。但事实上,学科壁垒似乎始终存在,学科交流总是不那么理想。所以本研究试图向前多走了一步,触及到了一点第二、第三层面的探索。

二 城市格局与变革变革

在这个部分里,通过两个独立的小研究,或许能更清晰的了解北宋洛阳城的形态以及唐宋洛阳城的变革。

1. 从安喜门的位置看坊制的变革

唐宋城市的发展过程中,有一个非常重要的变化,就是唐代的城市以坊为单位,设坊门、坊墙,定时开闭,是一种封闭式的管理模式。而到了北宋以后,坊墙被打破,沿街开店,流行纵街横巷制度,形成了开放式的街市布局。洛阳城正经历了从唐到宋的发展过程,那么,它是如何变化的呢?

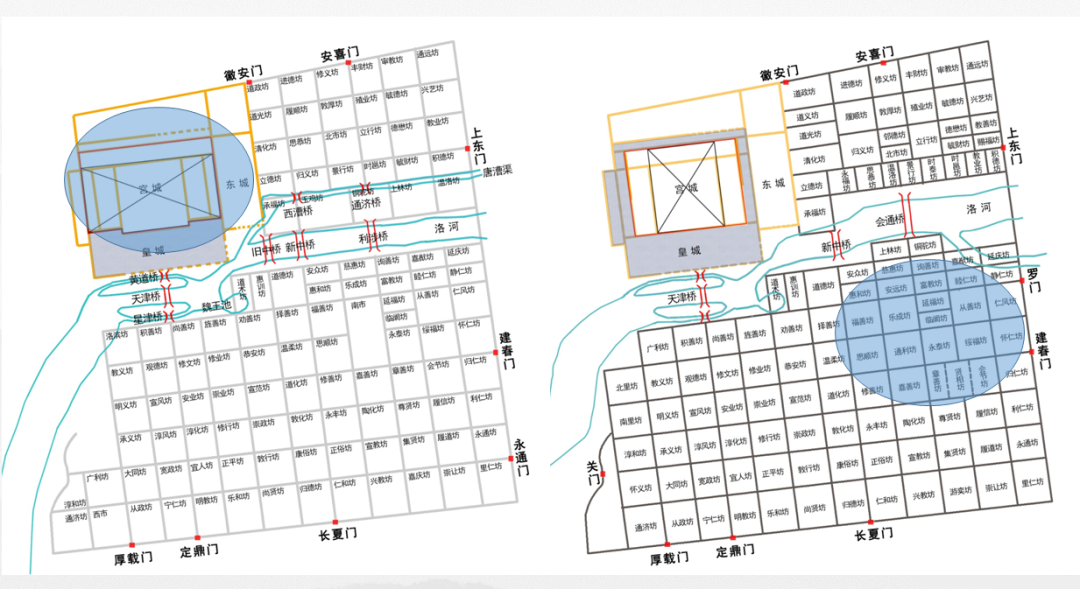

洛河以北的西北角为宫城和皇城的范围,东面和南面为郭城的范围。洛阳城诸门址中,南面定鼎门、长夏门、永通门经过发掘,厚载门、建春门经勘探确定了位置,上东门毁于洛水,北面安喜门尚未进行考古工作。

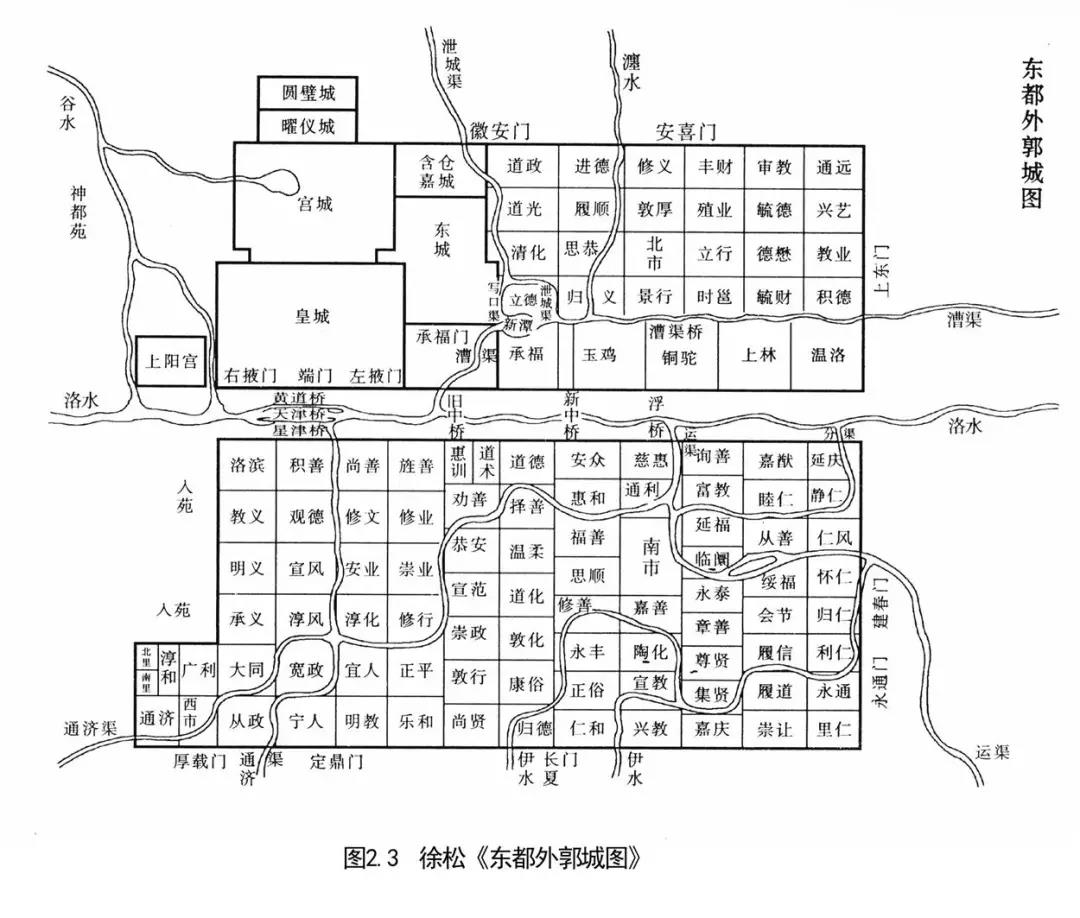

此前的认识主要来自徐松《唐两京城坊考》中的复原图,认为安喜门位于修义坊以东、丰财坊以西一线。但其实际所在位置尚不知悉。我们以考古勘探道路为基础,可以将坊的位置大致还原如图所示,但与文献并不能得到很好的对应,而是出现矛盾。

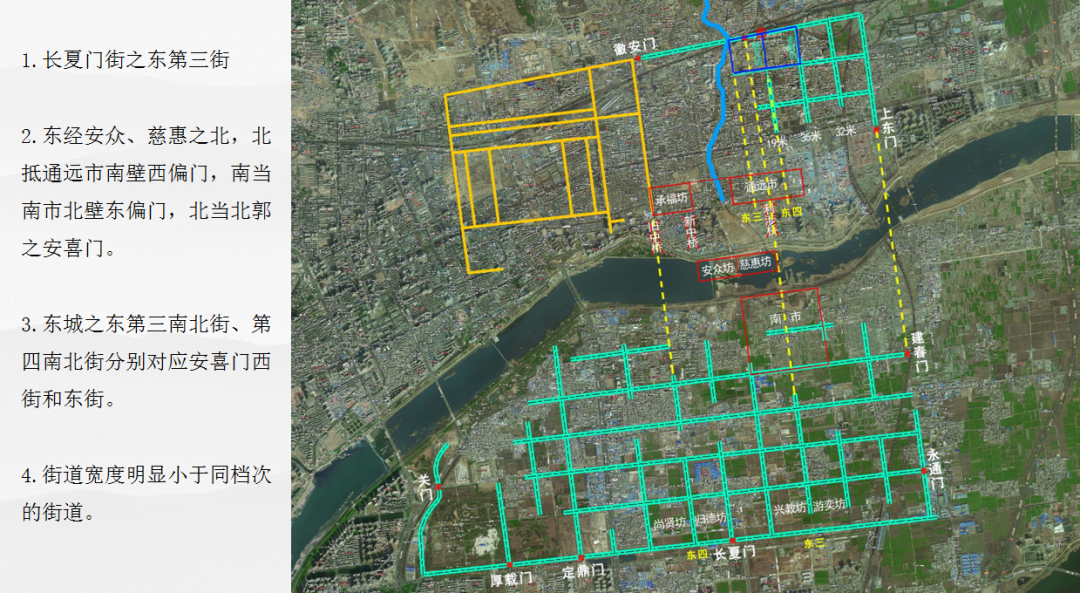

(1)与长夏门第三街的关系

“长夏门街之东第三街,北隔洛水,当北郭之安喜门。“

以考古勘探出的长夏门第三街为基线,向北延伸,过洛河,抵北城墙。而测得东城墙内第四街与此基线距离约为250米,即近半坊的距离。相隔250米,所谓“北隔洛水,当北郭之安喜门”似有些牵强。

(2)与隋通远市、唐南市的关系

“东经安众、慈惠二坊之北,有浮桥。北抵通远市南壁之西偏门。南当南市之北壁东偏门,北当北郭之安喜门。”

根据文献,安喜门、通远市南壁西偏门、慈惠坊东北、南市北壁东偏门应居于一线。对照图纸可知慈惠坊东北角、南市恰与长夏门第三街相近,两条文献可互证位置。而通远市的位置居景行、时邕以南二坊地。那么,一般认为的安喜门位置则位于通远市东偏,与文献“通远市南壁西偏门”不符。

(3)与安喜门东西街的关系

根据《河南志》的描述,北宋时期东城之东第三南北街和第四南北街,分别对应安喜门西街和安喜门东街。若安喜门位于修义、丰财两坊之间,为何不称第四南北街为安喜门街,或言第四南北街北当安喜门?

第三和第四南北街这两条紧邻的道路没有直接对应安喜门街,而是分别对应安喜门的东西方向,令人费解。

(4)街道宽度

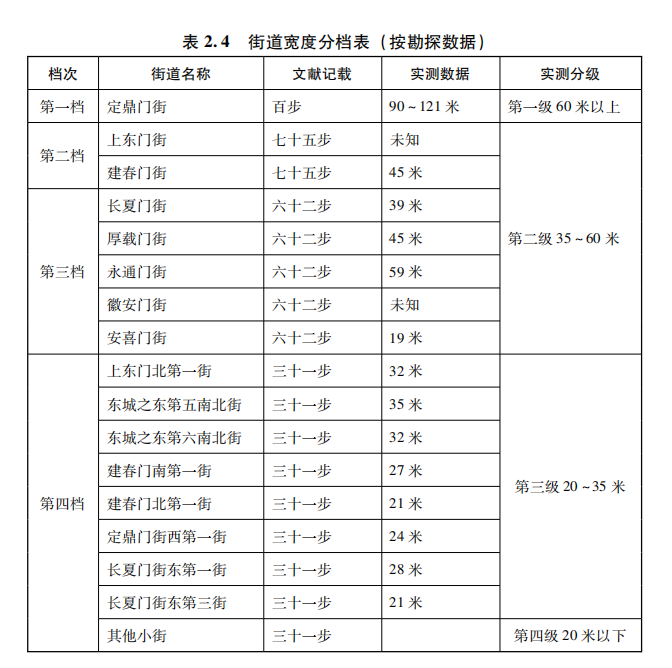

根据文献记载,城内街道分四档,如下表所示。考古所测得安喜门街的宽度明显小于其他几个同档次的街道宽度。

上述分析表明,安喜门的位置应在通远市西偏门-修义坊一线所对之北墙,但若在考古发现之修义坊东街(即东城之东第四街),则上述不合理之处难以解释。

可能这时大家已经有推测了,这个门是否可能位于图中中央虚线对应的位置?若如此,它就位于坊的中间,是一件很奇怪的事情。于是,我们开始考虑,唐宋时期的同一个坊是否是完全延续的关系呢?考古勘探所见修义坊的位置是否就是唐代修义坊呢?

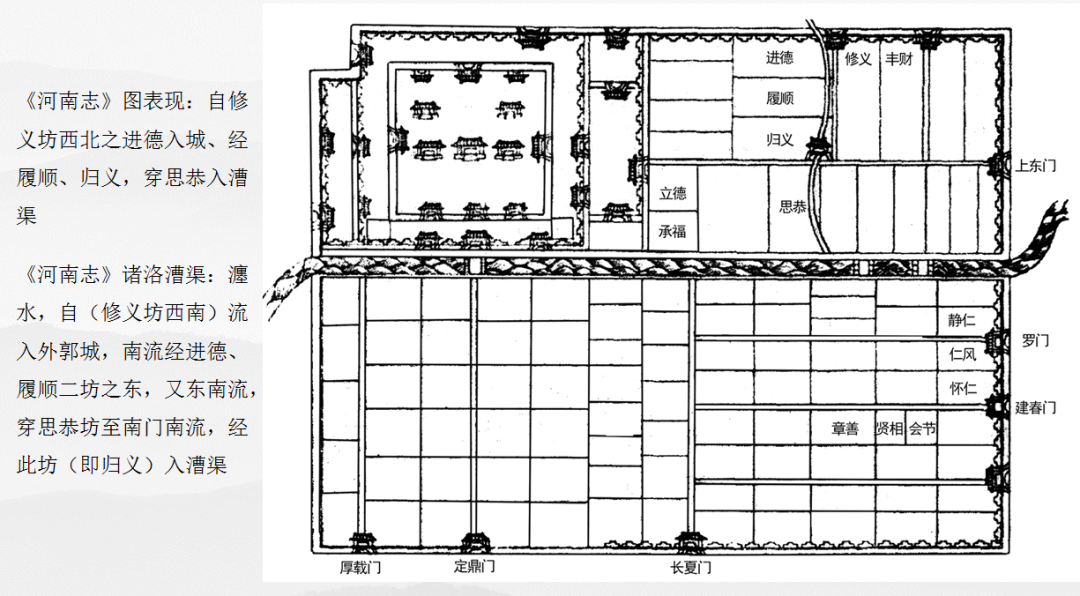

要回答这个问题,我们或许需要其他的参照物,那么自然山水可能可以成为参照。城北有一条很重要的水系,是瀍水,从北面入城,向南穿城入漕渠。根据勘探资料复原的里坊情况,可见瀍水从第四列里坊西侧流过,即修义坊以西流过。我们根据《河南志》志文,将坊名标注于《河南志图》上。可以看到,这里的瀍水也从修义坊西侧流过,与前一张图瀍水入城位置很接近。根据考古勘探数据对照里坊志文和《唐宋河南府城阙街坊图》发现,瀍水经流里坊是“自修义坊西北之进德入城、经履顺、归义,穿思恭入漕渠”。与我们看到的上一张图一致,但却与志文记载不一致“归义坊中,瀍水南流。瀍水,自(修义坊西南)流入外郭城,南流经进德、履顺二坊之东,又东南流,穿思恭坊至南门南流,经此坊(即归义)入漕渠”。而《河南志》中还有一句至关重要,“按韦述记,思恭在归义之北,乃反之,未详”,表明唐代思恭在归义之北,而北宋时乃反之。由此可见,“洛漕諸渠”的描述乃唐代的情况,而里坊部分的志文和《街坊图》则更多反映宋代的面貌。

有意思的是,“洛漕諸渠”和《街坊图》中瀍水流经里坊不同,或反映了唐宋的里坊变化,但瀍水走势却是基本一致的。其从西北方向由城北入城,经较直的一段(约两坊距离),再向东南流,再南流,入漕渠,类似反“s”形。

《河南志》中《唐宋河南府城阙街坊图》

这一走势基本保留至今,我们在今天的卫星图片上,仍能看见这一段瀍水的曲折。也就是说,如果可以认为从唐至宋直至今天,瀍水这一段的走势并没有发生太大变化的话,那么这一水系即可成为还原唐宋里坊位置的重要依据,也可由此推测安喜门的位置。

《街坊图》中洛北里坊的格局,明显呈现出东窄西阔的特点,与洛南棋盘式的里坊格局有着明显的不同。那么,唐宋之间洛北列坊布局究竟是如何变化的呢?从考古勘探到的街道格局或可找到答案。

考古勘探到的三条坊间道路,皆位于洛北东北角,由此可算出这三列坊东西长度自东向西为380米,500米,400米,与洛南平均530米宽的里坊差距很大。而从洛北郭城总数据上看,东西总长约3380米,共六坊,平均每坊(含坊间道路)560米,与洛南的实测数据具有极高的一致性。而东侧三列坊的东西尺度缩小,必然导致西侧三列坊的东西尺度增加,从而出现了《街坊图》所示洛北里坊西阔东窄的面貌。

由此推测,隋唐时期洛北里坊应与洛南里坊一样规整,均按边长300步规划,然至北宋时期,洛北里坊重新列布后,则出现了坊的大小差异,从而出现街道不对位的问题,考古勘探所见街道布局可能反映的是北宋以后的面貌。带着这一推测,试绘图求证,将唐代里坊按平均值还原后,不仅与洛南里坊呈现出明确的对位关系,更重要的是,瀍水流向与“洛漕諸渠”记载完全一致。

那么,如果安喜门的位置如我们所推测的——唐安喜门位于宋修义坊北墙,那么唐代的坊间道路变为了宋代的坊内道路,而唐代的坊内道路变为宋坊间道路。这所影响的不仅仅是一个城门、两条街道、几个坊,而表明,唐宋之际洛阳城道路系统发生了巨大的变化。若南北两坊的坊内道路可相互连通,则坊门、坊墙则一定失去其意义,坊制就此打破。

在此基础上结合唐宋漕渠的分析复原了里坊分布,提出这一时期的坊应不再以实体坊墙作为界限,而只是一个区域大致地理范围的象征,坊的大小也不再固定,甚至出现了没有明确边界的坊,例如这里的贤相坊。

事实上,我们还看到了穿城的斜街、打破坊墙、坊门的建筑、侵街等现象的存在。

2.从街道格局看城市重心的转移

20世纪60年代,对洛阳城内坊间道路进行了考古勘探,根据上述研究,我们已经知道勘探的情况很可能反映了北宋时期的街道面貌。将考古勘探数据与文献对比,可以发现:

(1)唐代百步为147米,七十五步为110米,六十二步90米。勘探数据总体偏窄,可能与数据有关,也可能与侵街有关。但也有明显的等级界限,且与唐代街道等级划分关系密切。

(2)第二级街道对应文献所记第二档、第三档,可能是由于七十五步和六十二步差距不大,经实际使用后,反映出的残存宽度接近。

(3)其他小街在文献中均为三十一步,但实际还可分为两级。第三级街道主要分布于一二级街道两侧,类似现代城市干道两侧的次干路,而其他则为第四级街道。

有意思的是,从街道等级分布图可发现两个疑点:

(1)定鼎门街和长夏门街之间这一区域街道尺度偏窄,皆为第三、四级街道,无一、二级主要道路。按定鼎门是唐代洛阳城南面正门,应该是非常重要的区域,为何定鼎门东侧、长夏门街西侧不设第三级的街道呢?

(2)建春门街、永通门街在长夏门东侧为二级道路,到了长夏门西侧则变为三级道路,呈现出高度的一致性。

这些数据看似偶然,但与《唐宋河南府城阙街坊图》对比,就知其非偶然也。图中主要门址所对应的街道均为双线,其他街道为单线,可见绘制者所有意表现的道路分级之特点。建春门街和永通门街在长夏门以东表现为贯通的双线,以西则以不规则的单线联系,似可与考古勘探中道路明显变窄的情况吻合。图中所反映的道路分级系统和区域道路特点,与考古勘探数据惊人的相似。

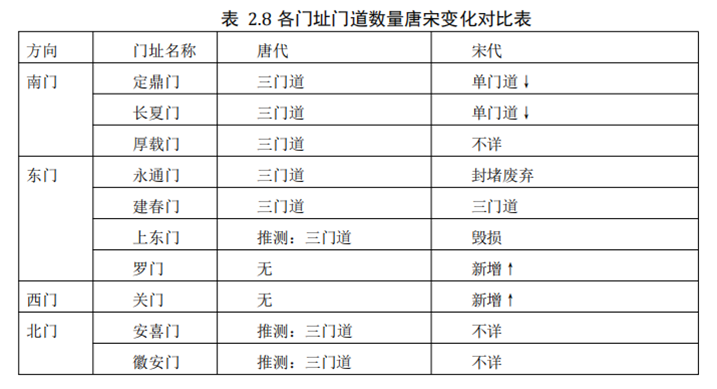

根据上述街道等级及其分布情况,结合北宋时期外郭南门定鼎门、长夏门变为单门道,而东面建春门、上东门仍保留三门道,并在东南加开罗门、新开漕渠等,说明北宋西京外郭城的重心向东转移,偏于长夏门以东区域。

三 城市空间与互动

在了解了城市格局之后,我们来看城内设施和城中宅园,即:人是如何生活的。

伴随研究的深入,我们在北宋西京城内发现了一种很有意思的集聚空间。在此区域内,各功能区非常密集,交错布置,但并不相互独立,共同构成了城市的核心。北宋西京城内集聚的空间位于城之东南,其集聚形态表现在:位于临阛坊的河南府廨及其周围其他官署;重要交通要道和城市服务设施,如客馆、粮仓、桥梁等;核心商业区通利坊也位于此。也就是说,城市结构中的中央政务区和中央商务区是合二为一的。这也深刻表现了洛阳东南隅的重要。

同时,根据传世文献和墓志材料,我们将官员住宅标在图上,也可以发现其围绕上述集聚空间,呈现出相对集中的面貌。那么,住宅是否也反映出集聚的特性呢?答案是否定的。因为我们统计的是官员宅邸,而非所有市民。事实上,住宅反映的是另一种分化的空间。这类空间从整体上看是分散的,但若按人群的阶层划分之后,又呈现出相对集中的面貌,就是不同的人住在不同的区域,即空间分布具有按阶层分化的特点。

这里就要讲到西京洛阳的房地产市场了。其官员宅邸大多分布于西京东南部,离市政中心较近,即上述第二类“集聚的空间”,以享受城市生活带来的便利。但是不是所有人都有条件居住在这一核心区域的。

富弼在洛阳的居第变化:未及第时居西郊(水北上阳门外),致政后尚善坊筑大第,身居高位致仕归洛后在城市核心区福善坊经营园宅,形象地反映了不同社会阶层在洛阳的住宅分布情况。不同位置邻里不同、对应的城市服务不同,其价格当然也不同,直接影响了人们对于宅邸置地的选择。

首先,洛阳宅贵。要在洛阳城内定居营宅,并非易事。墓志有记,苏澄初娶夫人时家贫,幸得生于京师的夫人以嫁妆为基础,协助经营,才成洛居。

其次,水北不如水南。司马光参观水北杨郎中新居时写道:“买宅从来重见山,见山今值几何钱”,可见水北的山景房并不值钱。吕公著也道“高斋旷望极山川,却顾卑居不值钱”,可推知水北宅邸的价格较水南便宜很多。就连苏轼想定居洛阳时,也得掂量能否在水南定居,“先君昔爱洛城居,我今亦过嵩山麓,水南卜居吾岂敢,试向伊川买修竹。”说明水南不仅是贵的问题,恐怕还有位高权重之意。

第三,就水南而言,长夏门以西不如长夏门以东。邵雍居尚善坊安乐窝时,司马光曾赋诗赠之,“家虽在城阙,萧瑟似荒郊,远去名利窟,自称安乐窝”。邵先生所居安乐窝所在,竟是“城阙”中的“荒郊”地带,表明尚善坊(天津桥区域)在北宋中后期地位明显下降。并且“远去名利窟”,这里的“名利窟”应该就是指南市周边的城市核心区——达官贵人集中居住的区域。王拱辰道德坊宅邸,乃洛阳名园记中有名的环溪,以富丽奢华甲于洛阳,竟自称陋宇,是由于道德坊位置穷僻,为“伊予陋宇治穷僻,孤喜地广为环溪,楼名多景可旷望,台号风月“延清辉”。连道德坊都被称为“穷僻之地”,只有“铜驼坊西福善宅”(富弼福善坊)、“六相街中潞公第”(文彦博从善坊)上得了台面,可见当时洛人心中对于城市核心区是有绝对认同的。

由此可知,城市空间的形成影响了人们的选择:城内贵、城郊便宜;城南贵、城北便宜;核心区贵、其他地区便宜,人们的选择加剧了资源优势和集聚效应,进一步促成城市空间的定格。

神宗朝有省并县的举措。当时以洛南为河南县,洛北为洛阳县,政策是撤销洛阳县,并入河南县。为什么省洛阳入河南,而非反之?从历史上看,洛阳县归河南府管辖,自隋至宋河南府廨虽经多次迁移,但均位于洛南。另一方面,河南县所辖城内里坊较洛阳县多,省少并多也是可能的原因之一。

此外,文献所载反对并县的声音也可为这一问题提供一些线索。王安石曾言,反对省并州县者,“多是近县廨有资产豪宗及公人”或“士大夫有置产”在拟废州县者。北宋时期官员住宅主要分布于长夏门以东、洛水以南的区域,为河南县所辖,因此若撤销河南县,则可能触动一大批官员的利益,或许也是以洛阳县并入河南的原因之一。然而,“省洛阳入河南”,既是上述重要建制空间集聚的结果,也进一步巩固了洛南的地位,在一定程度上加剧了这种集聚效应。

四 城市兴衰与定位

从唐到宋,我们看到城市的核心区由西北向东南转移。这看上去是城市内区域发展的问题,是局部的问题,但其与城市兴衰和定位密切相关。

事实上,中国古代城市的政治性一直是第一位的。城市面貌或许发生了改变,城市的组织方式或许发生了改变,但城市建设的内在逻辑是始终没有改变的,即围绕核心区进行建设。唐代位于西北的宫城,宋代位于东南的衙署,都承担着城市内核的作用,从以宫殿为中心,到以衙署为中心,体现了洛阳城的城市地位由都城逐渐转变为府城,从这个角度上讲,洛阳城是走向了衰落的。这其实是从城市建设的角度观察洛阳城的定位问题。那么,作为西京的洛阳,是如何走向“衰落”的呢?从政治上讲,从都城到府城,确是衰落,但从文化上,却反映出勃勃生机。那么,政治的去中心化,与文化的中心化又是如何形成的呢?

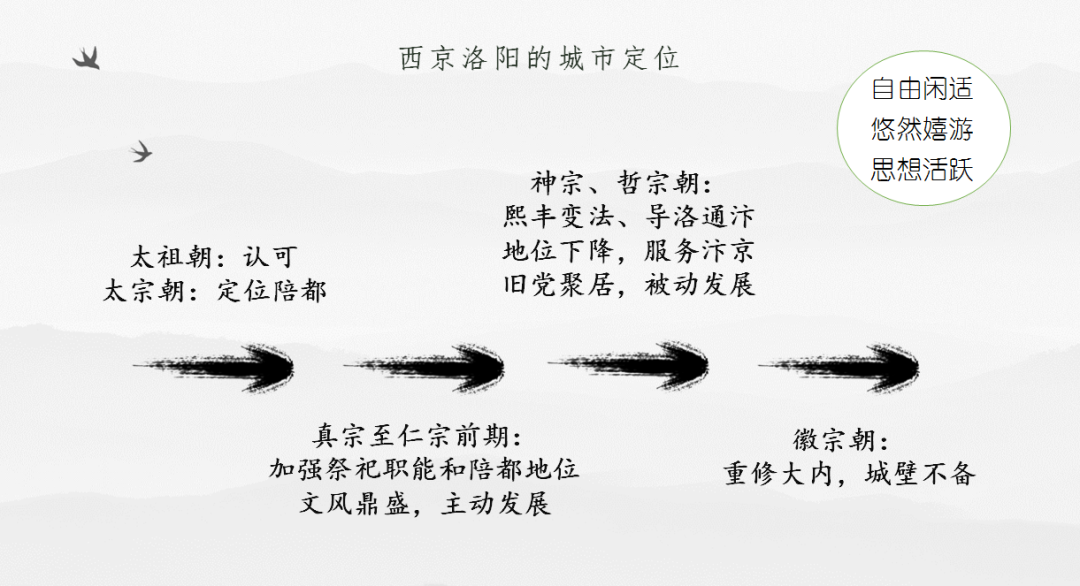

通过文献梳理,我们可知太祖朝对洛阳颇为认可,因为洛阳是他的故乡,太宗朝将其定位为陪都。这一时期确立了祭祀中心的地位,也同时承担了另一项重要职能——官员任免的调节器(政治缓冲器)。一方面认可其政治地位,给予较高的俸禄待遇,另一方面,剥夺实权,发配陪都,既远离政治中心,又在君主可控的范围之内。

至真宗和仁宗前期,加强了其祭祀职能和陪都地位,这一阶段文风鼎盛,是一个主动发展的时期。不过,西京的战略地位并未得到仁宗的重视,他甚至都没有巡幸西京,而是加强了东京汴梁的城防,强化开封的政治职能。由此,西京的地位走向衰落。

伴随神宗朝熙丰变法和导洛通汴,西京洛阳的主要职能为服务于首都汴梁,全力满足汴京的需求。汴梁需要漕运,由洛水济之。为了保证水量,禁止伊、洛水入城,洛人颇患苦之,诸园为废,花木皆枯死。其后因文彦博主张的漕河疏浚工程,不仅还水于洛,还使得西京的水上交通与东京相连,可以舟行至京师,其交通地位得到提升,经济也随之发展。当然,这一时期洛阳继续起着政治调节器的作用,一批因反对变法而赋闲的官员集中在洛居住,加之具有重要影响力的理学家邵雍、程颐、程颢也聚集于西京,洛阳成为当时的文化中心,这批士人团体,在文人士大夫阶层中有着相当的影响力。于是迎来了北宋时期的第二次繁荣,不过,这是一个因不被重视而发展的时期,所以称其为被动发展的时期。

徽宗时期,西京更是萧条颓废,城壁不备。

此前关于北宋西京的很多研究,以及人们对北宋西京的广泛认识,都将重点放在神宗以后洛阳文人集团兴盛的情况,并以此作为西京洛阳的主要城市特点。但若结合西京的政治地位和职能的发展历程,我们可以知道,自由闲适、悠然嬉游、思想活跃或许是北宋中后期的洛阳所表现出来的面貌,也发展成为其城市性格,但不可忽视的是,这一切其实源自其政治地位的下降。神宗以后的文人聚集,实则承载了厚重的变革背景,是历史的必然,也是无奈的选择。开封城的每一次加固,每一次权力的集中,都是对西京洛阳的摒弃,或许北宋西京也正是在这种政治不得意的情况下,走上了休闲型城市的道路。

由于时间限制,更多内容请参见《北宋西京城市考古学研究》一书中的详细描述。

书 名:考古新视野·北宋西京城市考古研究

定 价:92.00(元)

著 者:王书林

出版日期:2020年6月

责任编辑:谷 雨

ISBN:978-7-5010-6695-7