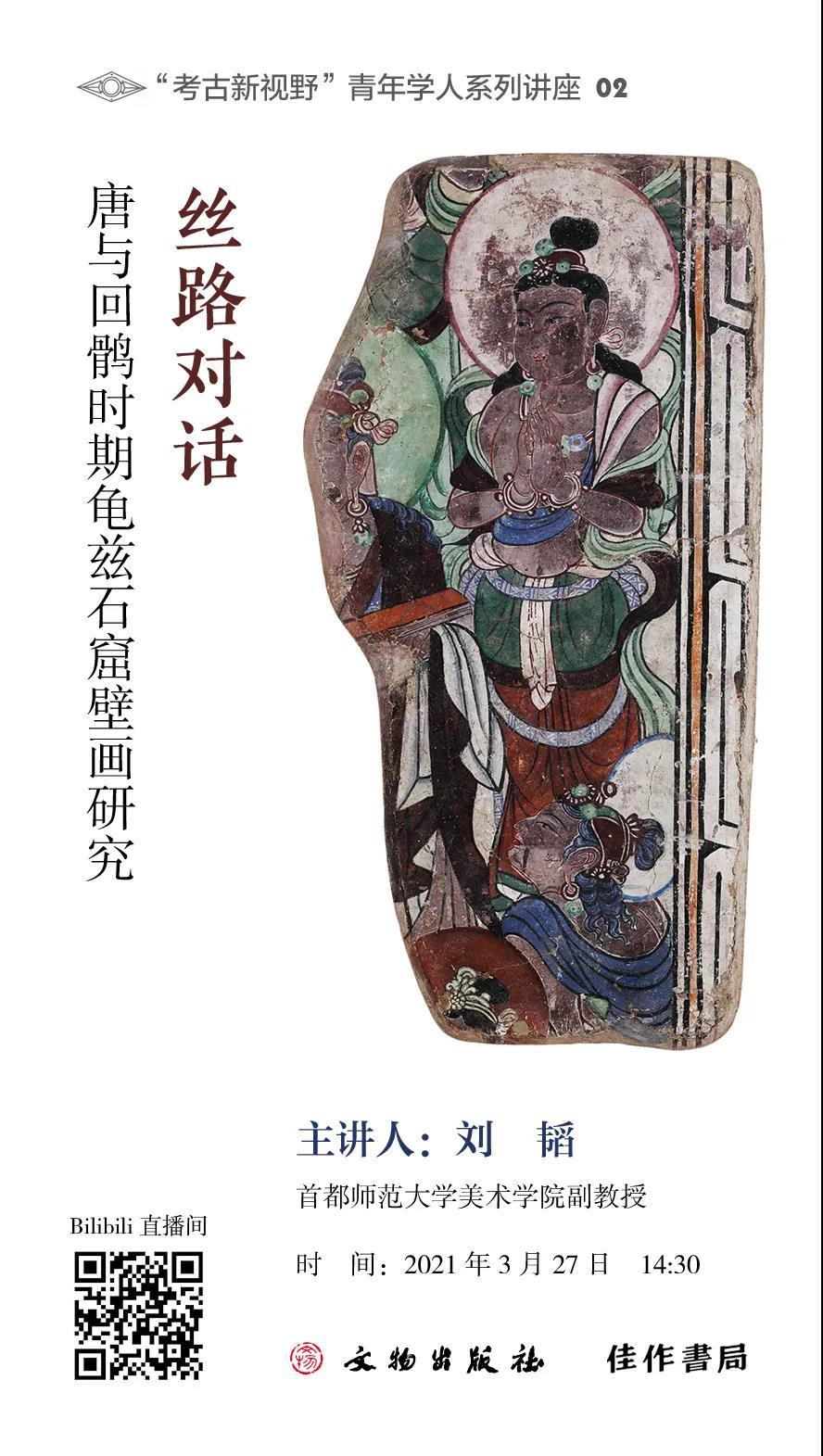

“考古新视野”青年学人系列讲座02 | 丝路对话:唐与回鹘时期龟兹石窟壁画研究

2021年,“考古新视野”丛书迎来出版20周年纪念,以此为契机,佳作书局联合文物出版社推出“考古新视野”青年学人系列线上讲座,安排如下:

*讲座顺序可能有所调整

“考古新视野”青年学人系列江讲座01(已结束):

主讲人:彭明浩(北京大学考古文博学院助理教授)

主题:云冈石窟的营造工程

“考古新视野”青年学人系列讲座02:

主讲人:刘韬 (首都师范大学美术学院副教授)

主题:丝路对话:唐与回鹘时期龟兹石窟壁画研究

“考古新视野”青年学人系列讲座03:

主讲人:王晓敏(中国科学院考古研究所助理研究员)

主题:于家沟遗址的动物考古学研究

“考古新视野”青年学人系列讲座04:

主讲人:肖波(广西民族大学民族研究中心)

主题:俄罗斯叶尼塞河流域人面像岩画研究

“考古新视野”青年学人系列讲座05:

主讲人:吴端涛(中央美术学院博士)

主题:蒙元时期山西地区全真教艺术研究

“考古新视野”青年学人系列讲座06:

主讲人:王书林(北京大学考古文博学院)

主题:北宋西京城市考古研究

“考古新视野”青年学人系列讲座07:

主讲人:邓菲(复旦大学文史研究院)

主题:中原北方地区宋金墓葬艺术研究

“考古新视野”青年学人系列讲座08:

主讲人:潘攀(北京大学考古文博学院博士)

主题:汉代神兽图像研究

“考古新视野”青年学人系列讲座09:

主讲人:于薇(东南大学艺术学院)

主题:圣物制造与中古中国佛教舍利供养

“考古新视野”青年学人系列讲座10:

主讲人:袁泉(首都师范大学历史学院副教授)

主题:蒙元时期中原北方地区墓葬研究

3月27日(本周六)下午2点半,首都师范大学美术学院副教授刘韬将以“丝路对话:唐与回鹘时期龟兹石窟壁画研究”为主题,开启第二场讲座,敬请期待!

丝路北道的龟兹石窟在汉人与回鹘人进入后形成的图像呈何面貌?

《唐与回鹘时期龟兹石窟壁画研究》试图回答这一问题。将流散海外石窟壁画残片复位缀和入洞窟原壁,形成相对完整的图像布局,进而重构石窟内的塑像尊格,探讨图像题材、风格、样式、信仰等,揭示龟兹、汉、回鹘三个民族“对话”下石窟壁画的新发展。讲座将通过对书中几个案例的介绍,说明上述基本材料、问题与方法,与读者交流讨论。

主讲人

刘韬

1981年生,2016年毕业于中央美术学院人文学院并获艺术学博士学位,师从罗世平教授。2019年完成中国人民大学哲学院博士后流动站研究工作。现为首都师范大学美术学院副教授,硕士研究生导师,研究方向为中国宗教美术史。

“考古新视野”系列讲座02:

丝路对话:

唐与回鹘时期龟兹石窟壁画研究

北京时间:3月27日(周六)

14:30-16:00

主 讲:

刘韬(首都师范大学美术学院副教授)

主 持:

李典典(佳作书局)

主 办:

佳作书局,文物出版社

参与方式:

bilibili直播

扫描二维码,关注【佳作书局的bilibili直播间】

,线上参与讲座。

欢迎向嘉宾留言提问。

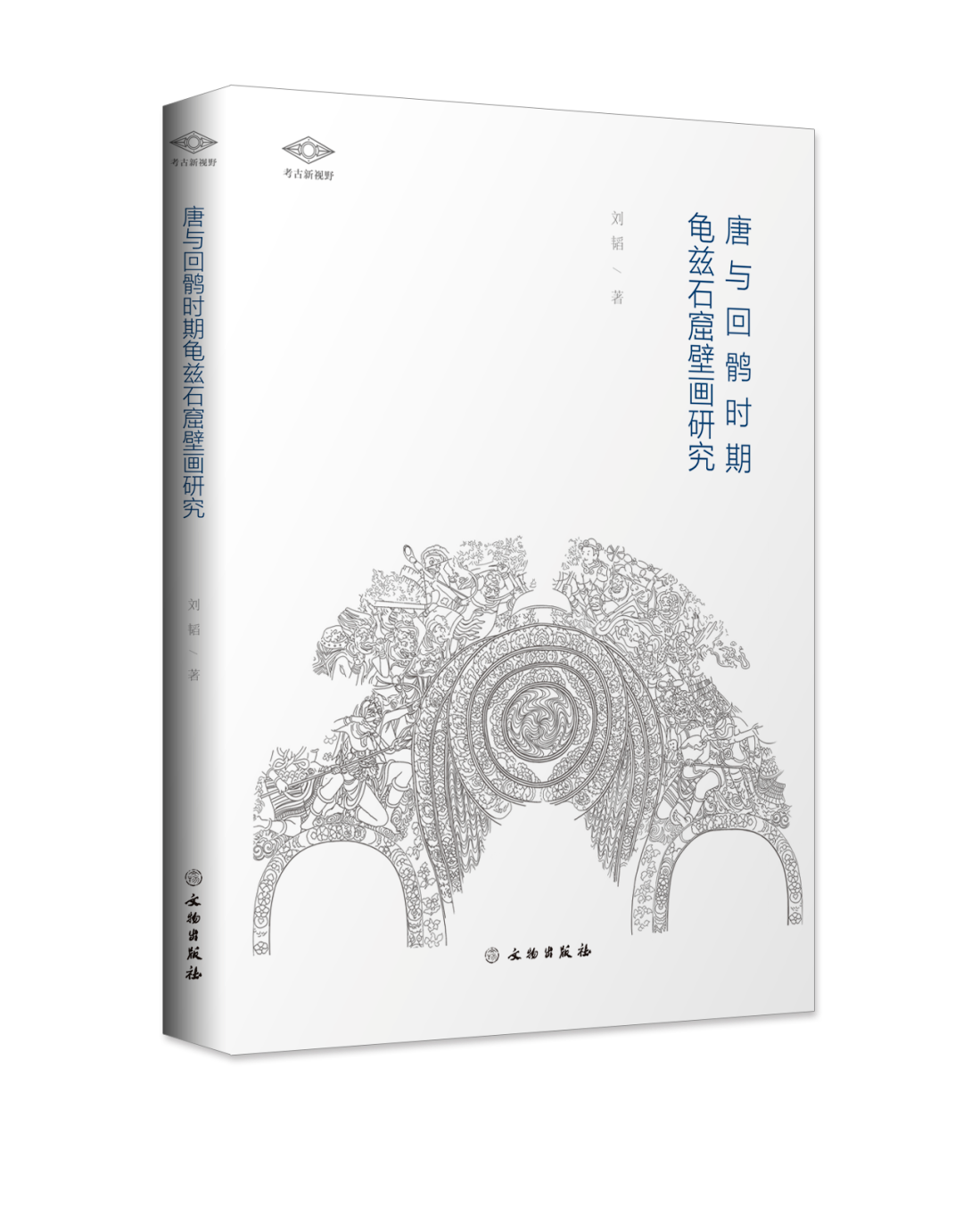

关于本书

书名:唐与回鹘时期龟兹石窟壁画研究

作者:刘韬

出版:文物出版社,2017.8

装帧:平装,314页

开本:16开

语种:中文

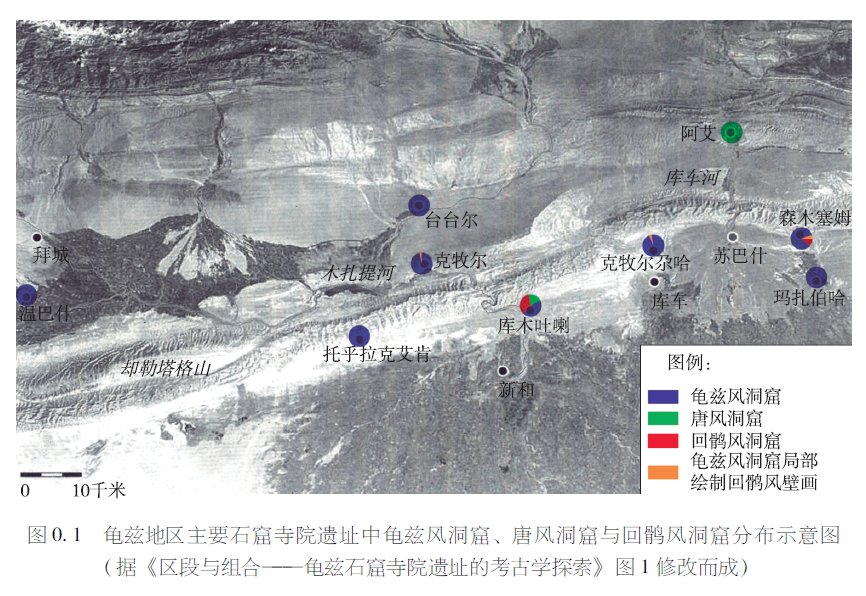

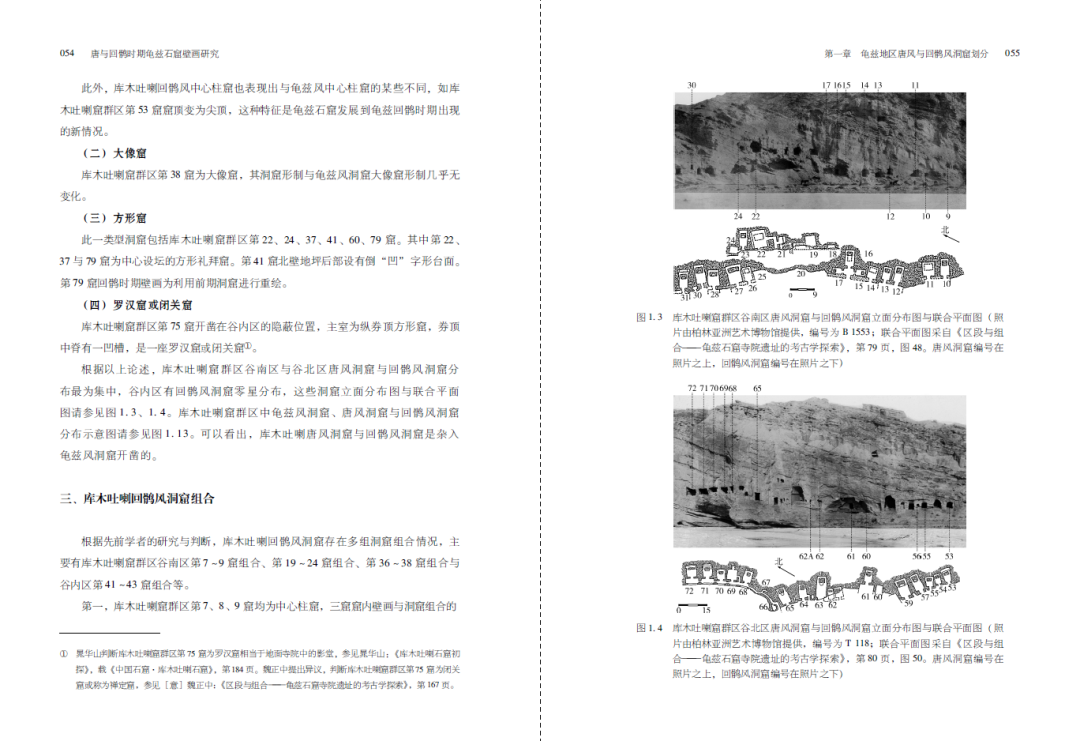

本书对唐与回鹘时期龟兹石窟壁画以图像学、风格学与样式论等方法进行了综合研究。龟兹地区唐风与回鹘风洞窟主要分布于本地延续开凿的龟兹风石窟群中,洞窟内塑像不存,部分壁画流失海外。由于建窟民族与佛教教义的影响,唐与回鹘时期龟兹石窟壁画一方面不同程度地保留了本地原有的龟兹特性,另一方面较龟兹风壁画在题材、内容、布局与风格上呈现显著的变化,更多为汉地佛教对龟兹回传的产物。

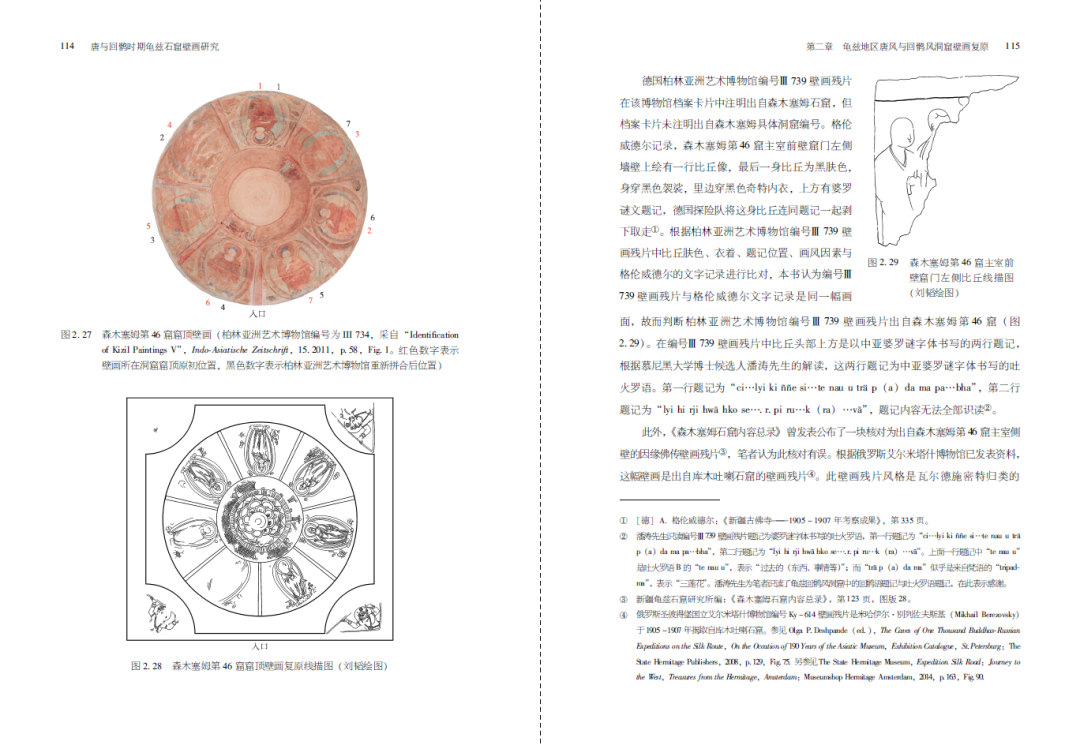

上编在尽可能系统调查与全面掌握材料的基础上,划分龟兹石窟中的唐风洞窟与回鹘风洞窟并复原壁画。在调查核对洞窟内壁画,新疆龟兹研究院揭取并已修复壁画残片,德国、法国、俄罗斯、日本、韩国与美国等国家博物馆馆藏龟兹石窟壁画残片,德国与法国探险队早年拍摄完整的历史照片、绘图、文字记录与档案资料基础上,划分出15个唐风洞窟与24个回鹘风洞窟,并区分了在森木塞姆、克孜尔尕哈与克孜尔石窟中局部绘制回鹘风壁画的现象;进而核对并复原了库木吐喇与森木塞姆部分洞窟的壁画位置,建立起龟兹地区唐风洞窟与回鹘风洞窟相对完整的壁画布局,这是壁画研究的基础工作。

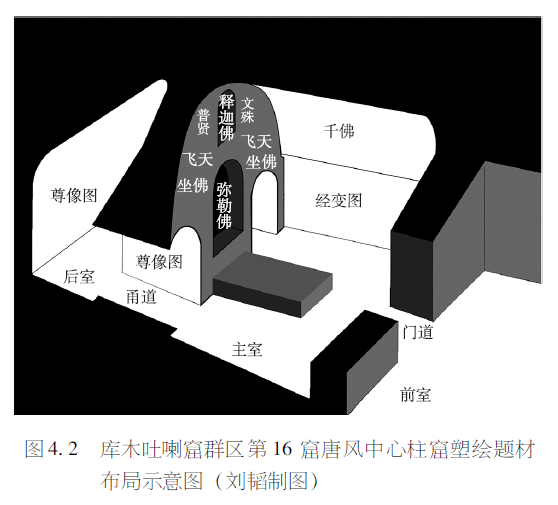

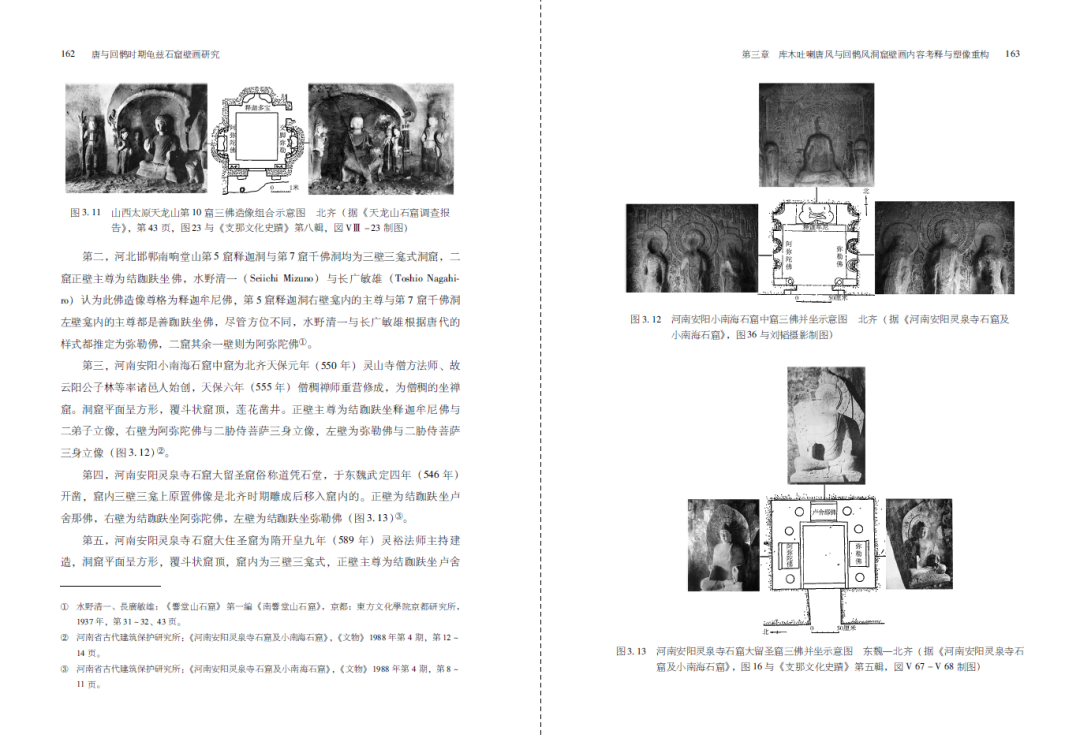

下编在上述洞窟壁画复原基础上,重构唐与回鹘时期龟兹石窟塑像并探索壁画的题材、布局、风格与年代。一、进一步辨识库木吐喇部分洞窟壁画图像内容。二、根据核对出壁画间相对准确的位置关系,以“长安样式”为线索重构库木吐喇部分洞窟主室正壁主尊塑像尊格,在此基础上探讨了塑像与壁画表现出的佛教宗派信仰、建窟造像动机及意义。三、梳理并比较了龟兹风洞窟、唐风洞窟与回鹘风洞窟中的“建筑和图像程序”,探索龟兹石窟塑绘位置关系的演变发展线索。四、分析壁画风格特点、划分出龟兹回鹘风壁画三种画风并结合供养人图像与窟内汉文、回鹘文与龟兹文题记阐释壁画题材、样式与风格形成的背景。五、以复原洞窟为中心,通过样式与风格的比对探索壁画的年代。

本书阐释了唐与回鹘时期龟兹石窟壁画的丰富面貌,解读壁画形成的内因,进一步展示了民族与区域之间的交流状况。龟兹唐风洞窟壁画是以唐代内地佛教壁画为主体,同时在龟兹本土传统影响下改进的结果;龟兹回鹘风洞窟壁画是回鹘民族在吸收龟兹与内地佛教艺术过程中将本民族审美风尚融入其中并逐步形成。

目 录

绪 论

上 编 划分与复原

第一章 龟兹地区唐风与回鹘风洞窟划分

第一节 龟兹唐风洞窟划分

第二节 龟兹回鹘风洞窟划分

第三节 洞窟中局部绘制现象

小 结

第二章 龟兹地区唐风与回鹘风洞窟壁画复原

第一节 库木吐喇窟群区第13窟壁画复原

第二节 库木吐喇窟群区第15~17窟壁画复原

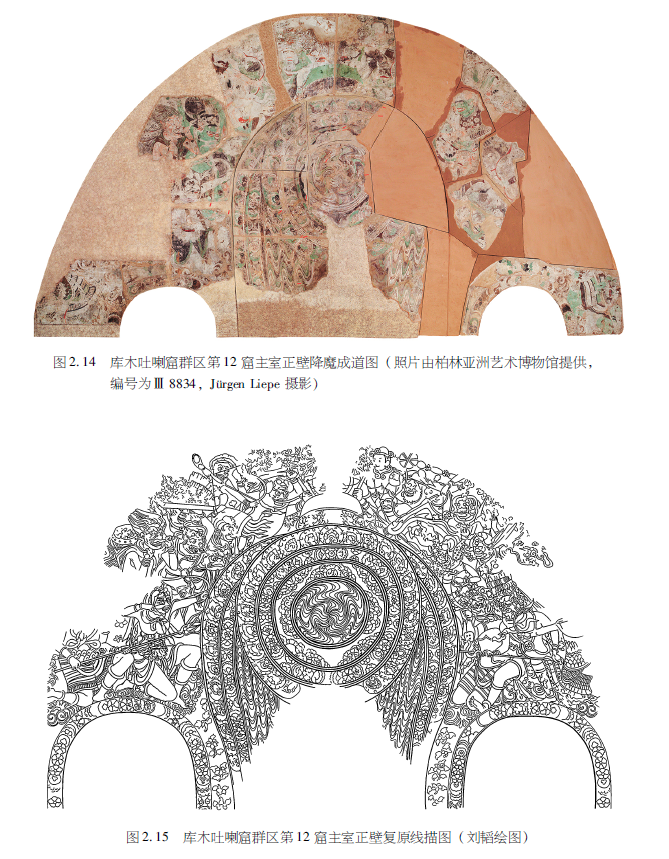

第三节 库木吐喇窟群区第12窟壁画复原

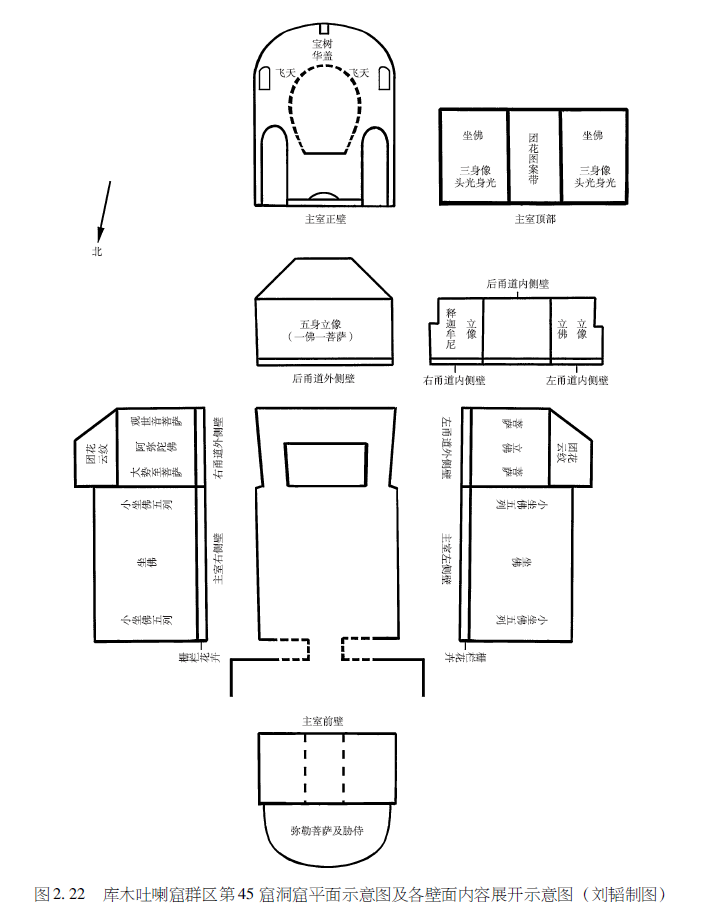

第四节 库木吐喇窟群区第45窟壁画复原

第五节 森木塞姆第40窟壁画复原

第六节 森木塞姆第44窟壁画复原

第七节 森木塞姆第46窟壁画复原

第八节 夏哈吐尔佛寺与龟兹未知洞窟唐风与回鹘风壁画

小 结

下 编 重构与探索

第三章 库木吐喇唐风与回鹘风洞窟壁画内容考释与塑像重构

第一节 第14窟壁画内容考释

第二节 第15~17窟壁画内容考释与塑像重构

第三节 第12窟壁画内容考释与塑像重构

第四节 第45窟壁画内容辨识

小 结

第四章 龟兹地区唐风与回鹘风洞窟画塑组合与题材布局

第一节 中心柱窟画塑组合与题材布局

第二节 方形窟画塑组合与题材布局

第三节 龟兹风、唐风与回鹘风洞窟塑绘布局关系

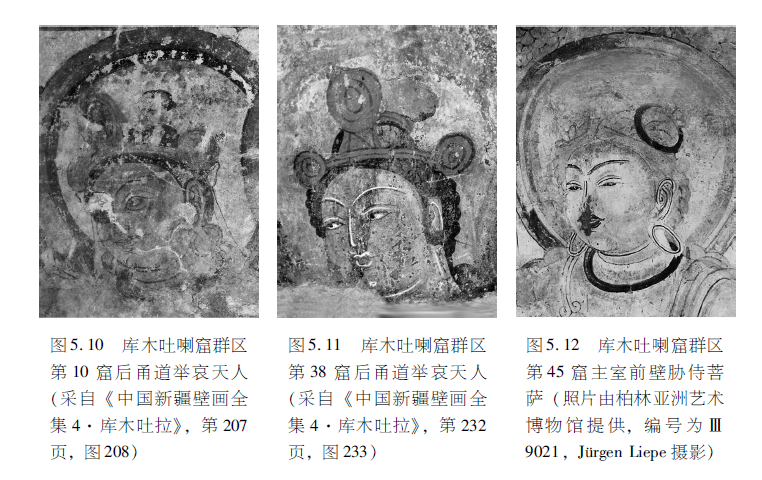

第五章 龟兹地区唐风与回鹘风洞窟壁画风格

第一节 龟兹石窟壁画风格研究状况与问题

第二节 龟兹唐风洞窟壁画风格

第三节 龟兹回鹘风洞窟壁画风格特点

第四节 龟兹回鹘风洞窟壁画风格划分

第五节 龟兹回鹘风洞窟壁画风格形成背景

小 结

第六章 龟兹地区唐风与回鹘风洞窟壁画年代探索

——以库木吐喇窟群区第12、15~17窟为中心

第一节 龟兹唐风洞窟壁画年代探索

第二节 龟兹回鹘风洞窟壁画年代探索

结 语

参考文献

附 表

后 记

专家推荐

罗世平先生推荐信:

龟兹石窟寺院遗址现代学术研究的起点始自20世纪初年的德国学者,在百余年学术研究过程中,探索龟兹石窟的第一手资料大多数源于德国学者的调查工作,被带回德国的田野笔记、绘图、历史照片、文书残片、壁画、雕塑以及其他收集品决定了早期龟兹石窟研究的领域主要是艺术史和语言学。中国学者自20世纪50年代以后逐渐开始展开对龟兹石窟的调查与研究,其中最为重要的成果当为北京大学考古系将考古学地层学与类型学方法引入龟兹石窟研究,而历史学与语言学的学者也做出了大量的研究工作,反思美术史视角下对于龟兹石窟所做的工作与成果相较其他学科略显不足。对于龟兹石窟壁画的基础复位工作存在问题,这些基础工作的不足直接制约了美术史视野下相关问题的探索。美术史研究需要有坚守的精神,对于龟兹石窟美术史本体的研究前辈学者打下了良好的基础,而要开拓局面仍然需要有新生力量来接续,回到本体成为龟兹石窟美术史学研究今后的目标。

龟兹石窟壁画主要由两大类别组成,一类是龟兹本地自身文化体系下形成的壁画,此为龟兹石窟壁画的主体;另一类是唐代设立安西都护府于龟兹至回鹘西迁龟兹后产生的壁画,第二类洞窟壁画总体上反映了外来文化落地到龟兹原有文化之后产生的互动。龟兹石窟因为大量壁画被切剥流失海外、塑像不存,洞窟原址内满目疮痍,为我们的研究工作带来了极大的困难。虽有先贤阎文儒与马世长等学者的基础研究工作,但长期以来学界对于唐与回鹘时期龟兹与中原的关系、龟兹回鹘佛教美术的面貌模糊不清。

刘韬长期以来坚持关注龟兹石窟壁画,他的《唐与回鹘时期龟兹石窟壁画研究》书中调查与收集的资料包括洞窟原址以及海外博物馆中的资料,特别是书中大量使用20世纪初年德国人切剥龟兹石窟壁画后保存在柏林亚洲艺术博物馆的库藏以及刘韬在柏林亚洲艺术博物馆查阅的库存照片与档案资料后对于石窟壁画的复位缀合成果显得尤为珍贵。

《唐与回鹘时期龟兹石窟壁画研究》作出了洞窟壁画复原工作,在此基础上刘韬对图像辨识、塑像重构、信仰重构与年代判断等问题提出了自己的见解,深化了先前学界的探索,总体上填补了唐与回鹘时期龟兹石窟学术研究的空白,故此特为推荐此书的出版。

魏正中先生推荐信:

刘韬先生《唐与回鹘时期龟兹石窟壁画研究》一书是他在罗世平教授指导下、在其博士学位论文的基础上修改而成。在充分掌握龟兹石窟百余年学术史研究成果的基础上,刘韬探索了图像、样式与风格在石窟壁画研究中的可行性与具体方法,所做的尝试与提出的观点对这一领域的研究深化有比较重要的意义。

龟兹是古印度佛教北传过程中的重镇,而唐与回鹘时期的龟兹石窟又是中原汉地佛教对龟兹回传的产物,素为学界所瞩目。龟兹石窟唐与回鹘时期壁画的研究先有德国学者格伦威德尔(Albert Grünwedel)、勒柯克(Albert Von Le Coq)与瓦尔德施密特(Ernst Waldschmidt)做出基础工作,后有阎文儒、马世长、晁华山等前贤积淀了丰厚的学术成果。而在20世纪90年代库木吐喇石窟发生水患之后,这一研究几乎停滞。

《唐与回鹘时期龟兹石窟壁画研究》不仅对于唐代龟兹与中原的关系有新的发现,对于回鹘佛教有进一步的认识,而且对于回鹘时期器物与习俗的讨论多有裨益。如果能在考古学视角下充分考虑龟兹洞窟的分布、类型与组合等问题,或许还会有新的收获。

本书第一部分对于唐与回鹘时期龟兹石窟壁画的复原工作扎实充分,作者尽可能充分掌握德国、法国、俄罗斯、日本、韩国与美国等国家的龟兹石窟壁画研究资料,并充分利用20世纪初年德国与法国探险队拍摄的大量反映洞窟原始风貌的历史照片以复原洞窟壁画位置,所作的壁画复原线描图成为研究龟兹石窟壁画的重要参考,纠正了德国柏林亚洲艺术博物馆部分壁画复位缀合问题,同时纠正了库木吐喇石窟与森木塞姆石窟德人洞窟编号与中国洞窟编号对照工作的部分问题。

本书第二部分对于唐与回鹘时期龟兹石窟壁画题材、图本、样式、风格与年代等问题提出了不同于以往研究成果的判断,讨论翔实充分,为我们进一步呈现出了唐代以来龟兹石窟壁画发展的面貌,揭示了龟兹石窟在地性文化主体在接受汉地佛教文化进程中的复杂演变原因,填补了唐与回鹘时期龟兹石窟壁画研究领域的学术空白。

本书的资料性与学术性均很强,所用的资料也相当全面与丰富,我尤其推荐这本书能够公开出版,为更多研究者所注意与使用。

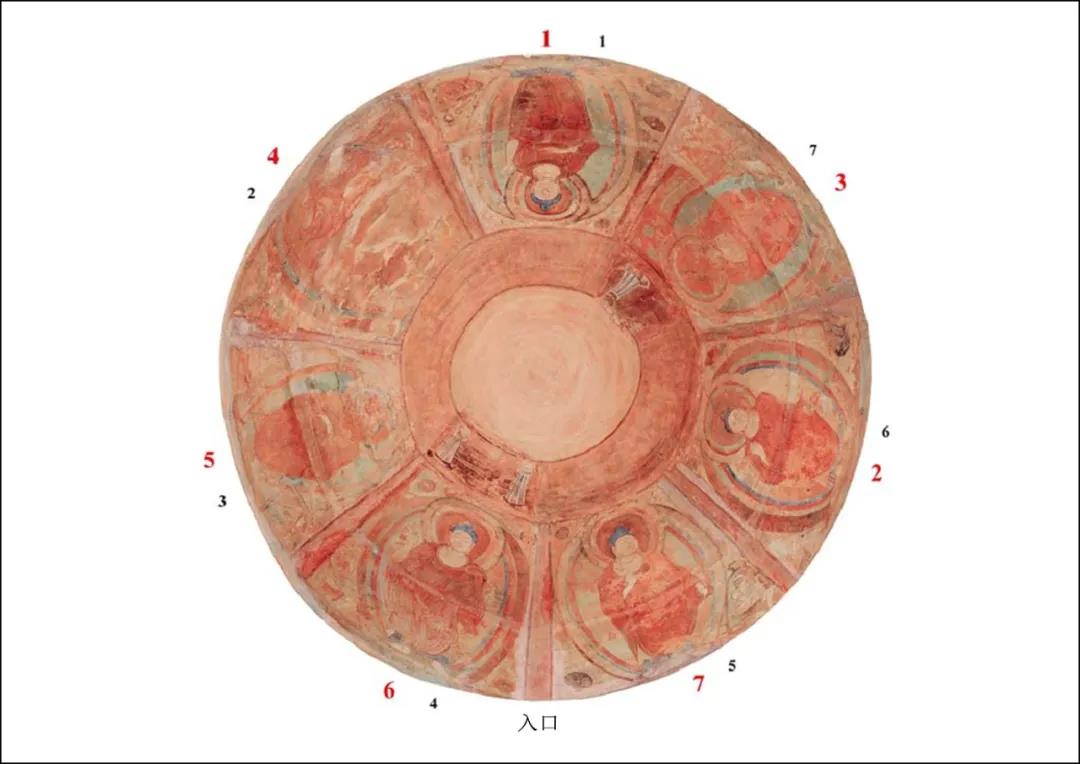

德国柏林亚洲艺术博物馆库房陈列森木塞姆第46窟窟顶

编号Ⅲ 734

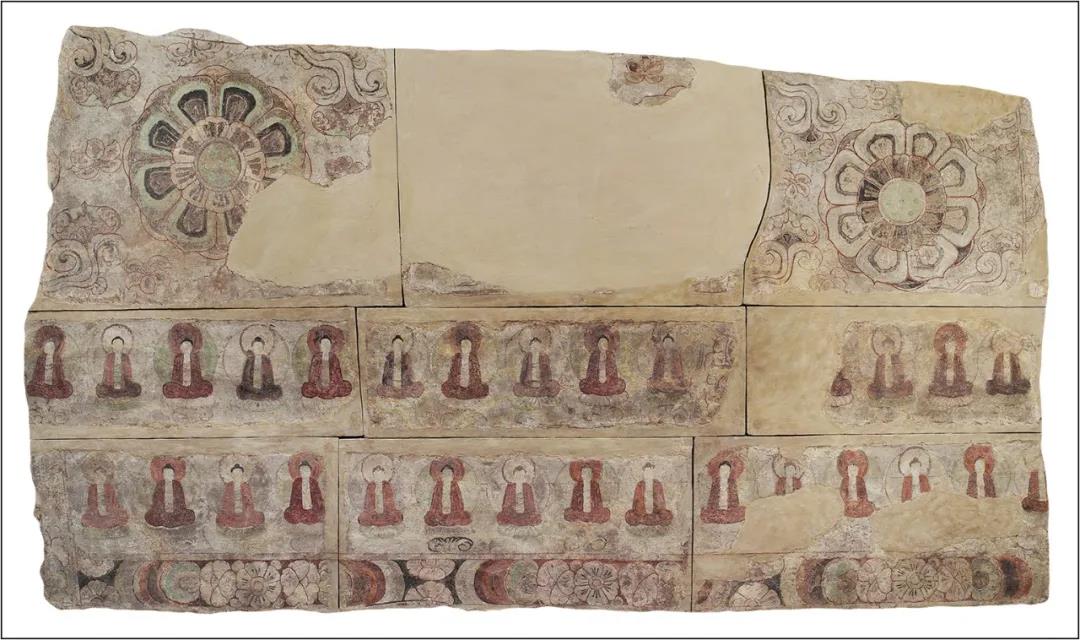

德国柏林亚洲艺术博物馆库房陈列库木吐喇窟群区第12窟

后甬道顶部团花、云纹与千佛

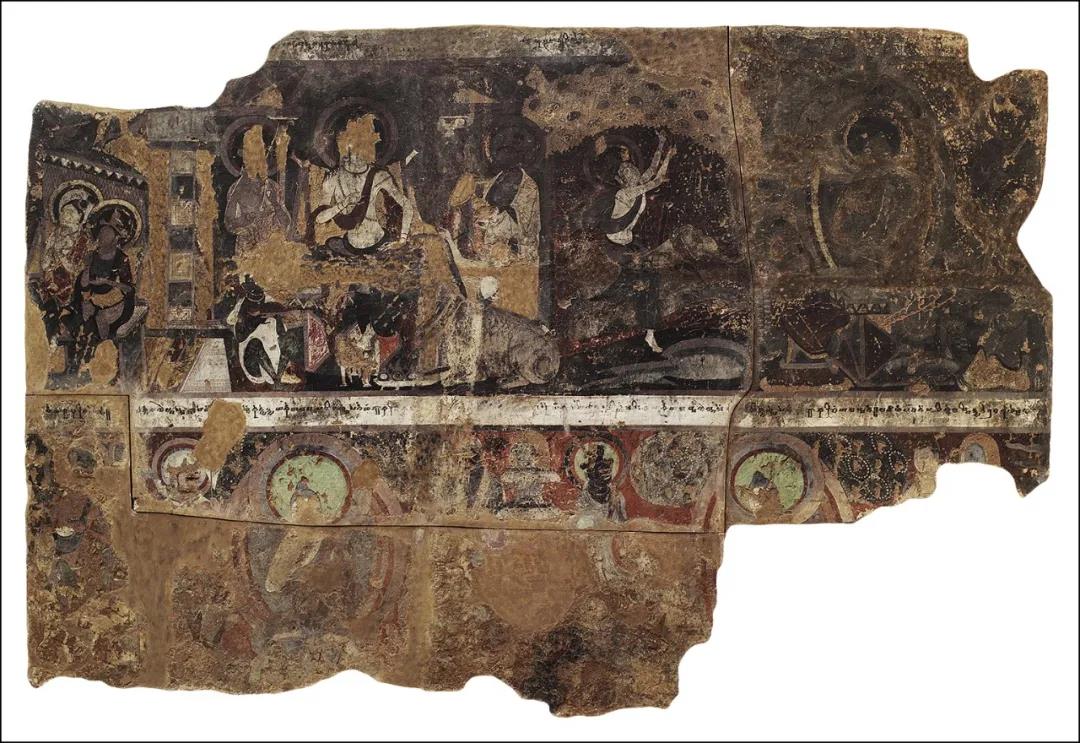

德国柏林亚洲艺术博物馆库房陈列森木塞姆第40窟

主室右侧壁大光明王本生及说法图

下期预告

“考古新视野”青年学人系列讲座03

冰消期泥河湾盆地的狩猎采集者

主讲人:

王晓敏 (中国社会科学院考古研究所)

时间:

2021年4月10日 14:30