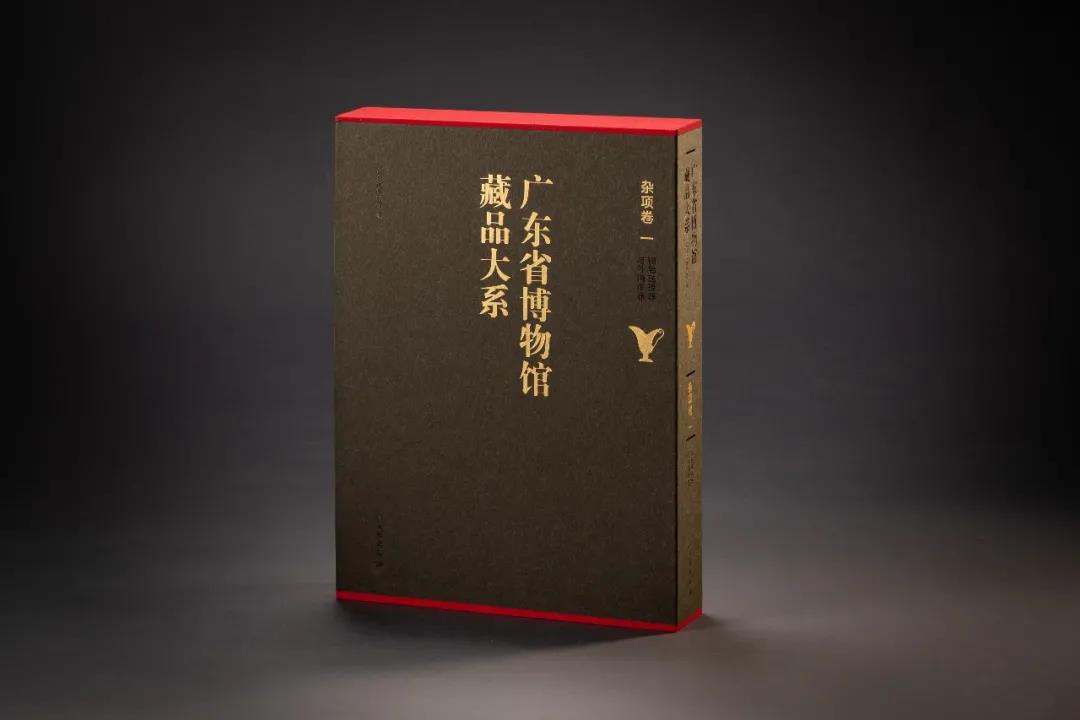

2020年12月推出首卷——《广东省博物馆藏品大系 杂项卷(一) 铜胎珐琅器与外销银器》

广东省博物馆坐落于广州珠江新城,是首批国家一级博物馆和区域文物保护中心。

2019年,是广东省博物馆建馆60周年,风雨一甲子,辉煌六十载,几代博物馆人扎实工作,广征博纳,通过调查发掘、有关部门调拨移交、上级拨款征购和捐赠等多种渠道,提升博物馆藏品的数量和质量。截至2019年12月,广东省博物馆藏品总数逾18.3万件/套。其中,端砚、潮州木雕、外销艺术品、出水文物、自然资源系列藏品是馆藏优势和特色。特别是馆藏古代陶瓷和古代字画两类传世文物的数量和质量在中国博物馆中名列前茅,陶瓷藏品几乎包括历代各名窑产品,书画中省内外著名书画家的代表作多有珍藏。

广东省博物馆每年接待观众超过200万人次,是世界各地观众了解广东历史,品味岭南文化,领略中华文明的重要窗口。

2020年,为了全面展现馆藏面貌,努力打造“学术粤博”,积极服务公众、回馈社会,广东省博物馆对馆藏文物进行了全面梳理,从中撷取精华编撰《广东省博物馆藏品大系》。2020年12月推出首卷——《广东省博物馆藏品大系 杂项卷(一) 铜胎珐琅器与外销银器》。

概述节选

铜胎珐琅器和外销银器是广东省博物馆杂项类中的两大特色收藏。它们都采用金属工艺,是广东“海上丝绸之路”的重要见证物。由于地缘关系,广东省博物馆近二十年来有意识地开展相关的征集和研究工作,使铜胎珐琅器和外销银器的收藏已渐成规模并自成体系,期望借此书出版之机会展示岭南特色工艺技术的风貌,努力呈现 17 世纪以来全球视野下的海洋贸易发展、文化技术交流和社会经济变迁。这些与世界潮流同步、外表亮丽的“中国制造”,承载着中国工匠勇于突破传统、融贯中西的创新精神,奠定了清代广州作为中国与世界“桥梁”的重要地位。

铜胎珐琅器

广东省博物馆收藏的铜胎珐琅器约140件/套,早期来源主要是故宫博物院移交和上级文物部门调拨,近年则依靠博物馆征集购买或私人捐赠。本馆收藏的珐琅器以清代画珐琅最为丰富,范围涵盖清宫、民间和外销。

珐琅工艺来自西方,珐琅一词的英文“enamel”,意指将彩料涂到器物上的动作,也指玻璃质的彩料与金属等材质加热后融合成的一种亮丽装饰。此种装饰起初用于替代饰品中名贵的宝石。依据金属胎体加工工艺和珐琅釉料具体处理方法的不同,一般分为掐丝珐琅器、錾胎珐琅器、画珐琅器、 透明珐琅器等。

铜胎画珐琅花卉纹洗盘及水浇(广东省博物馆藏)

广东工匠尤擅长制造透明珐琅。透明珐琅的釉料比其他珐琅透明性更强,可分为硬透明珐琅和软透明珐琅。硬透明珐琅熔点较高,透明度极好,色彩如宝石般晶莹,常能透出浅刻于胎底上的图案纹饰,达到若隐若现的效果。该种珐琅制作难度较大,国内仅广州能烧造,制作工艺今已失传。20世纪60年代,故宫博物院调拨广东省博物馆的“铜胎鎏金透明珐琅花篮座钟”“铜胎鎏金透明珐琅人物转花座钟”分别属于两种典型的硬透明珐琅,前者仅施以亮丽的蓝色透明珐琅釉料,后者则蓝色透明珐琅釉料上以红、绿、黄三色的装饰物点缀其间。至于软透明珐琅则较为常见,它熔点较低,呈半透明状,主要用于银、铜首饰等制品上点缀装饰,亦称“银烧蓝”“烧蓝”。广东工匠喜将此工艺运用到银累丝底胎上,如银累丝烧蓝扇骨、银累丝烧蓝花篮等皆以小面积珐琅釉料点缀,产生熠熠生辉的效果。

铜胎鎏金透明珐琅花篮座钟(广东省博物馆藏)

外销银器

广东省博物馆藏外销银器约160件/套,以清代“广作”藏品居多,产地覆盖面广,时代特色鲜明,类型丰富,具有极高的历史研究和工艺价值。较之铜胎珐琅器,外销银器更着重于呈现金属原来的色泽,因此通常没有较大面积的色彩装饰,仅采用锤鍱工艺打造胎体和纹饰。若外销银器需要小面积的色彩点缀,往往会采用低温珐琅(俗称“烧蓝”)工艺进行装饰。“广作”外销银器的发展与本地金银器制造业的繁荣密不可分,明清之际,广东金银器作坊数量多、分工细。作为广东省会广州城,更专门有一行会组织“立本堂”,管理出口外销的金银器。该组织在民国时期登记的名称为“洋装金银器立本堂工会”,商铺职员和作坊工人均须加入。行会定期组织会议和祭祀,选举理事主持日常工作。行会位于广州城外的西关(今广州市长寿东路洪安里),相关店铺作坊聚集于旁。

广东出产的外销银器在中国近代史上占据着举足轻重的地位。1686年清政府在广州城内设立十三行专营对外贸易,1757年后各国进入中国的海上对外事务主要通过粤海关处理,自17世纪末到1842年广州成为中国丝绸、瓷器、茶叶等大宗传统出口商品的集散地,巨大的贸易顺差令大量白银通过广州流入中国。在此背景下,充足的原材料使得本地银器制造业空前发展。资料表明,17世纪中期广东制造的银累丝外销器已受外国订购,器形完全按照西式风格,进行来样加工。根据目前广东省博物馆藏品可以看出外销银器的大致发展脉络,早期为纯西方样式,中后期为中西结合样式,至民国时期则直接紧跟世界艺术潮流。欧美国家金银器制造业比中国更发达,然而中国却凭着物美价廉占据优势。第二次鸦片战争后,广州对外口岸地位逐渐下降,“广作”外销银器的商家不失时机地于香港、上海等地开设店铺继续营销。广东省博物馆亦有香港、上海、九江等地出产的外销银器藏品,其中不乏粤帮商铺生产销售的器物,有助于横向比对以及研究同一时期外销银器的全国发展状况。

银累丝鎏金烧蓝戏曲人物故事图折扇(广东省博物馆藏)

在相当长的时期里,铜和银成为人类使用的货币,与世界经济、环球贸易与文化交流密切相关。两者质地相近,制作技艺相通,都可采用铸造、錾刻、锤鍱 、镂雕、戳印、鎏金等加工方式。珐琅属于在器物上添加色彩的工艺,铜胎珐琅器色彩非常丰富,外销银器则基本采用金属原色。“广作”的铜胎珐琅器和外销银器都是18世纪以来中外科技交流的结晶,前者色彩上采用外来的珐琅工艺,是外国技术中国化的丰硕成果;后者器形上吸纳西方的设计形式,是中国元素西方化的集大成者。面对同样的时代背景,铜胎珐琅器会满足市场需求,利用西方样式糅入中国传统纹饰;外销银器亦会稍加一点珐琅釉色进行点缀。它们见证着文化并非直接地单向输出,更多的是按照社会需求不断改进和调整,经济和工艺之间进行着复杂互动;它们展示着中国几千年文明开放、包容的胸襟,各种文化元素不断交流融合。用多元的角度审视历史将有助于我们增强民族自信,更深刻地认识和感受到自古以来世界发展的休戚与共、息息相关。

内页展示

图书信息

书 名:《广东省博物馆藏品大系·杂项卷(一)·铜胎珐琅器与外销银器》

定 价:398.00(元)

编 者:广东省博物馆

出版日期:2020年12月

责任编辑:谷雨 李飏

ISBN:978-7-5010-5750-4